ロードバイク用のサングラスは本当に必要なのか、どんな効果があるのか、そして数あるモデルから失敗や後悔なく選ぶにはどうすればよいのか──多くのサイクリストが抱える疑問に応える内容です。この記事では、コストパフォーマンスを意識した比較のポイント、プロ選手にも愛用されるオークリーや信頼性で知られるシマノの特徴、昼夜を問わず便利に使える調光レンズの活用法、さらに度付き対応という現実的な選択肢までを体系的に整理しました。用途別のおすすめモデルやデザイン性を意識したスタイリングの工夫、初心者でも迷わない選び方の基準まで具体的に解説し、購入前の不安を解消します。

ロードバイク用サングラスの基礎知識

- 紫外線や風を防ぐ効果と必要性

- 初心者が押さえるべき選び方の基準

- 調光レンズの仕組みとメリット

- 昼夜兼用モデルの活用シーン

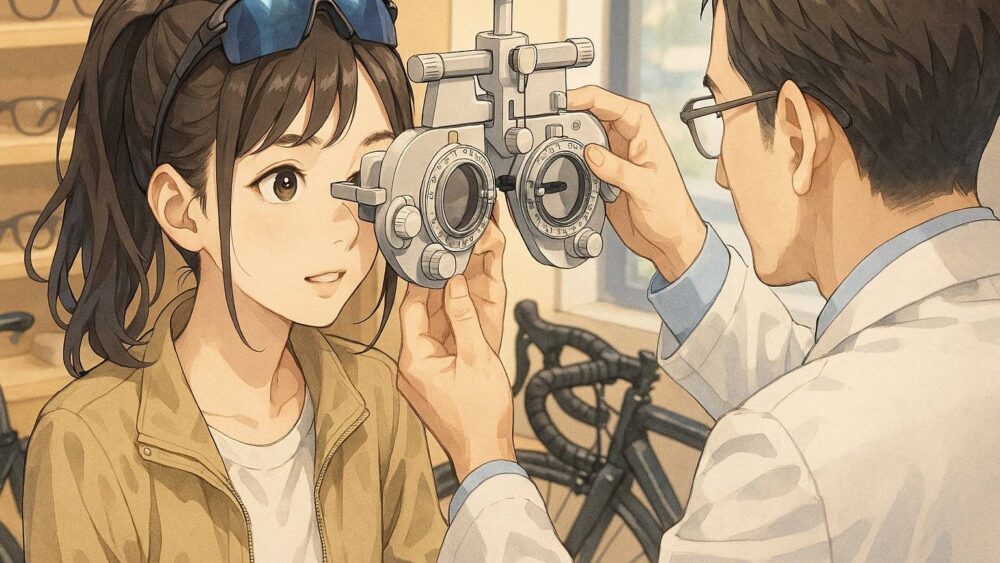

- 度付き対応サングラスの利点と注意点

紫外線や風を防ぐ効果と必要性

ロードバイクは平地巡航でも相対風が強く、時速25kmならおよそ7m/s前後の風が常時眼表面に当たります。乾いた風は涙の蒸発を早め、目が乾いてゴロつく、瞬きが増える、といった不快感につながりやすい環境です。サングラスはこうした風そのものを弱め、砂埃・虫・小石などの飛来物から物理的に保護しつつ、視界を安定させる役割を担います。視界が乱れなければ、ブレーキングやライン取りの判断が一貫しやすく、ヒヤリとする場面の回避にも寄与すると考えられます。

紫外線については、波長でUVA(320〜400nm)とUVB(280〜320nm)に大別され、一般的なUV400表記のレンズは400nm以下の紫外線をほぼ遮ると説明されています。屋外では「晴れていない=安全」とは限らず、環境省の資料では薄曇りでも晴天時の約80〜90%の紫外線が地表に届くと記されています。天候や季節にかかわらず対策が必要、という考えを裏づける情報です(出典:環境省 紫外線環境保健マニュアル)。

スポーツ用レンズ素材は、割れにくさと軽さの両立が重視されます。ポリカーボネート(PC)やTrivex(NXT)は、同じ厚みのガラスや一般的なプラスチックに比べ高い耐衝撃性を備えると紹介されることが多く、飛石や虫との衝突時に破片化しにくい点が利点とされます。さらに、6C〜8Cなどのベースカーブ(レンズの湾曲度)を持つ一眼レンズと、顔を包み込むようなフレーム形状は、側面からの風の巻き込みを減らし、乾燥や涙のにじみを抑える方向に働きます。

見え方を左右する数値指標として、可視光線透過率(VLT)が挙げられます。目的と時間帯に合わせて選ぶと失敗が少なくなります。

| 走行シーンの目安 | 推奨VLTの目安 | ねらい |

|---|---|---|

| 夏の晴天・高日射 | 8〜20% | 眩しさをしっかり抑えつつ路面を明瞭に |

| 曇天・朝夕・木陰が多い | 20〜40% | 明るさとコントラストの両立 |

| 夜間・トンネル主体 | 75%以上 | 明るさ確保と保護目的の最低限遮光 |

偏光レンズは路面や水たまりのギラつき(乱反射)を抑え、コントラストを高めるのに有効とされます。一方、液晶画面には偏光板が使われているため、偏光軸と画面の向きの組み合わせ次第で暗く見えたり、角度によってはほぼ見えなくなる現象が起きます。サイクルコンピューターの設置角度や使用頻度と合わせて、店頭や実走で相性を確認しておくと安心です。

上方視界の確保もサイクリング特有の要件です。前傾姿勢では目線がレンズ上端付近を通るため、上縁にフレームがないハーフリム/リムレスの一眼タイプは、信号確認やドラフト走行時の前方把握で視界の連続性を得やすい設計です。まとめると、紫外線の遮蔽性能、耐衝撃性、そしてライディング姿勢に合った広い視界の3点を満たすことが、ロードバイク向けサングラス選びの土台になります。

安全性を高める装着のポイント

安全性を語るうえで、サングラス単体の性能に加えて「掛け方」と「整備」が欠かせません。競技シーンでは、落車時の二次被害を減らす目的で、ヘルメットの顎紐の上側にテンプル(つる)を通す装着方法が用いられることがあります。衝撃でサングラスが外れやすくなり、割れたレンズ片が顔面に留まりにくいという考え方です。ただし、これは一律の正解ではなく、製品設計や競技規定、メーカーの装着ガイドが優先されます。自身の装備で干渉やズレが生じないかを含め、事前に確認してから採用してください。

ライド前点検は、小さな不具合の早期発見に役立ちます。レンズのヒビや深い擦り傷、フレームのクラック、テンプルの緩み(ヒンジのガタ)、ノーズパッドの劣化は、転倒時の破損リスクや視界不良の原因になります。ノーズパッドが低すぎる・接地が偏っていると振動でレンズが上下し、強いブレーキング時に視界がブレることがあります。親水性ラバー(TPE系など)は汗でグリップが増す設計が一般的ですが、皮脂やサンスクリーンで滑りやすくなる場合があるため、使用後は中性洗剤でやさしく洗い、陰干しで乾かす習慣が有効です。

【ライド前の点検チェックリスト】

| 部位 | 確認内容 | 合格の目安 | 不具合時の対応 |

|---|---|---|---|

| レンズ | ヒビ・深い擦り傷 | 逆光でも視界に乱れがない | 交換または予備レンズ使用 |

| フレーム | クラック・歪み | ねじれに耐えて異常なし | 使用中止・新品へ交換 |

| テンプル | ヒンジの緩み・固着 | 開閉がスムーズで均一 | ネジ調整や交換 |

| ノーズパッド | 劣化・高さ不良 | 均一に密着してズレなし | 調整または交換 |

曇り対策は、特に停止と再発進を繰り返す都市走行や、登坂での低速時に効いてきます。エアスクープ(レンズやブリッジの小さな通気孔)や内面の防曇コートは曇り抑制に寄与しますが、低温多湿やマスク着用時は限界があります。信号待ちでレンズをわずかに前に出して空気を通す、汗をこまめに拭く、ヘルメットのベンチレーションとサングラスのスリット位置を合わせる、といった運用面の工夫で体感が変わります。夜間は街灯や対向車の光が内面で反射してゴーストが見えることがあるため、内面反射を抑えるAR(反射防止)コートの有無も見え方に影響します。

【曇り・反射対策の運用早見表】

| 状況 | 有効な装備・機能 | その場の工夫 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 都市走行・登坂 | 防曇コート・エアスクープ | 信号待ちでレンズを浮かせ換気 | 汗をこまめに拭く |

| 雨天・夜間 | 内面ARコート・撥水加工 | 水滴を素早く拭き取る | ゴースト軽減に効果 |

| トンネル・木陰 | 調光レンズ・高透過レンズ | 脱着を減らし集中 | 調光の反応速度を確認 |

| 逆光・濡れ路面 | 偏光・コントラストレンズ | 視認性低下時は角度調整 | サイクルコンピューターの視認性確認 |

装着安定性はヘルメットとの相性にも左右されます。ストラップの固定位置とテンプル先端が干渉していないか、後部の調整ダイヤルやエアロシェルに当たらないか、実際の前傾姿勢を再現して確認しておきましょう。頬やまつ毛とのクリアランス、レンズ上端が視界に入らないか、横風での巻き込み感がないかもチェックポイントです。店頭でのフィッティングでは、首振り・ジャンプ・前傾の3動作でズレやすさを確かめると、走行中のトラブルを減らせます。

これらを踏まえると、サングラスの安全性は「選ぶ」段階だけでなく、「掛け方」「点検」「ケア」「ヘルメットとの整合」という複数要素の積み重ねで高められると分かります。日々の扱いを整えるほど、同じ装備でも安全域が広がります。

【サングラス安全性を高める4要素の整理】

| 要素 | 主な目的 | 具体的な確認・行動 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 掛け方 | 落車時の二次被害を減らす | 顎紐の上側にテンプルを通す装着を検討 | 製品設計や競技規定を優先する |

| 点検 | 破損・視界不良を防ぐ | レンズのヒビ、フレームのクラック、ヒンジの緩みを確認 | 小さな傷や劣化も放置しない |

| ケア | グリップ維持・曇り抑制 | 使用後に中性洗剤で洗い陰干し | 汗や日焼け止めで滑りやすくなる |

| ヘルメット整合 | 装着安定と快適性確保 | 前傾姿勢で干渉やズレを確認 | ストラップや調整ダイヤルとの干渉に注意 |

初心者が押さえるべき選び方の基準

まずはフィッティングの確認から始めると、後悔の少ない一本に近づきます。チェックすべきは鼻・こめかみ・頬の三点支持と、ライド姿勢での見え方です。鼻梁にきちんと乗り、まつ毛や頬がレンズに触れない高さを確保できているか、前傾姿勢で上方視界が十分に開けるかを確かめましょう。アジアンフィット表記や可動式ノーズパッドがあるモデルは、鼻梁が低めの顔立ちでもレンズ位置を微調整しやすく、信号や前走者を見上げる際に視界上端が遮られにくくなります。テンプルは耳の後ろを優しく包む程度のホールドが理想で、首振り・段差越え・ダンシングの各動作でズレないことが目安です。重量は30g前後を一つの基準にすると、長時間装着でもこめかみや耳の負担が増えにくくなります。

次に、レンズ形状とフレーム構造を用途から選び分けます。一眼(シングル)レンズは左右がつながった視界で境目がなく、上方の連続した見え方が得やすいのが強みです。レンズ上部やブリッジに通気スリットを設けた設計は、登坂や信号待ち後の再発進で曇りを抑えやすくなります。二眼(デュアル)レンズは一般的なメガネに近い構造で、度付きへの拡張や細かなレンズ交換の自由度が高く、街乗りや日常使いにもなじむ外観です。フレームは、フルリムがレンズ保持力と耐久性で安心感があり、ハーフリムやリムレスは下方向の視界が広がるため、ヒルクライムや前傾が深いポジションで見やすくなります。走るシーンの比率が高い方へ寄せると、使い勝手が安定します。

見え方を大きく左右するのがレンズカラーと可視光線透過率(VLT)です。カラーはコントラストの出方や眩しさの抑え方に影響し、VLTはレンズの明るさを数値で示します。以下を目安に検討すると、選択がスムーズになります。

| シーン・時間帯 | 合いやすいカラー | 見え方の傾向 | VLTの目安 |

|---|---|---|---|

| 晴天・日中 | グレー、ブラウン | 眩しさ低減、自然〜やや高コントラスト | 8〜20% |

| 曇天・朝夕 | ブラウン、ピンク系 | 路面の凹凸が拾いやすく目が楽 | 20〜40% |

| 夜間・トンネル主体 | クリア、イエロー | 明るさ確保、暗所での視認性向上 | 75%以上 |

| 車灯の反射が強い環境 | ブルー系 | 強い光の眩惑を抑えやすい | 20〜40% |

普段の走行時間帯と環境が最適解を決めます。夜間やトンネルが多いならクリアや調光を主軸に、日中中心ならブラウンやグレーから絞り込むと失敗が減ります。併せて、製品ページにVLTの具体値とUVカット表記(例:UV400、紫外線透過率1%以下)が明記されているモデルは、見え方の再現性をイメージしやすく比較も容易です。

機能レンズの特性も、購入前に押さえておきたい要素です。調光レンズは紫外線量に応じてレンズの濃淡が自動で変化するため、朝〜夜をまたぐ一本運用に向きます。ただし、曇天やトンネル内など紫外線が少ない環境では変化が緩やかになる場合があります。偏光レンズは路面や水たまりの乱反射を抑え、ギラつきが減ってコントラストが上がりやすい一方、サイクルコンピューターやスマートフォンなど液晶画面の見え方が角度で暗くなるケースがあります。購入前に実機をレンズ越しに傾けて確認しておくと安心です。

度付きが必要な場合は、次の三つの選択肢を比較検討します。

- メーカー純正の度付き対応:スポーツカーブに合わせた設計補正が施されることが多く、見え方・耐久・見た目のバランスを取りやすい方法です。

- インナーフレーム(クリップオン):メインレンズの内側に度付き小レンズを装着する方式で、コスト効率に優れ、手持ちのサングラスを活用しやすくなります。通気が悪いと曇りやすいため、隙間の設計や防曇対策を確認しておくと扱いやすくなります。

- 眼鏡店でスポーツカーブ対応レンズを製作:調光や偏光など好みの機能を組み合わせられ、細かな度数指示やカーブ選定にも対応できます。強度数では周辺の歪み(周辺収差)が出やすいため、スポーツ用の設計補正や適切なベースカーブの選定について専門家に相談すると満足度が上がります。

最後に、日々の使い勝手は購入満足度に直結します。レンズ交換機構が直感的で壊れにくいか、スペアレンズやノーズパッドなど消耗パーツの供給があるか、ハードケースやマイクロファイバークロスが付属するかを事前に確認しておくと安心です。加えて、内面反射を抑えるARコート、汚れを拭き取りやすい防汚・撥水コートの有無は、使い込むほど価値が実感できます。これらの要素を「フィット」「視界」「機能」「メンテと補修」の四観点でチェックリスト化すると、はじめての一本でも納得のいく選択につながります。

調光レンズの仕組みとメリット

明暗がころころ変わる道を一日走るなら、調光レンズはレンズ交換の手間と判断負荷を減らせる実用的な選択です。仕組みはシンプルで、紫外線を受けると色材分子の形が変わって光を吸収しやすくなり(濃くなる)、紫外線が弱まると元の形に戻って吸収が減る(薄くなる)という可逆反応を利用します。レンズに使われるフォトクロミック色材としては、ナフトピラン系やスピロオキサジン系が代表的で、これらはレンズ内部に練り込まれる、もしくは表層に浸透させる技術で組み込まれます。メーカーの技術資料では、濃くなるまでの目安は約20〜60秒、薄く戻るまでの目安は約2〜5分とされ、低温ほどより濃くなり、退色は遅くなる傾向が示されています(出典:Transitions)。

このメカニズムがサイクリングで効いてくる場面は多岐にわたります。朝の薄明から日中の強日射、山間の木陰、トンネルの出入り、夕暮れの減光と、明るさが激しく変わっても、レンズが自動で濃淡を調整してくれるため、視界の明るさを大きく外さずに保ちやすくなります。結果として、レンズ交換やサングラスの脱着が減り、ペースメイクや周囲確認に集中しやすくなるのが大きな利点です。さらに、クリア基調の調光なら夜間でも高い透過率に戻るため、飛来物や風から目を守る保護具として継続使用しやすい点も見逃せません。バックポケットの荷物を減らせること、スペアレンズを運ばなくて済むことも、ロングライドや通勤での快適さにつながります。

一方で、調光を選ぶ際に理解しておきたい前提もあります。反応のトリガーは可視光ではなく紫外線です。紫外線を強く遮る自動車のフロントガラス内や、一部のシールド・ゴーグル越しでは十分に濃くならない場合があります。曇天やトンネルのように紫外線が少ない環境では、濃度変化が緩やかになりやすい点も覚えておくと安心です。また、気温の影響は無視できません。寒いほど濃くなりやすく、薄く戻るまでの時間が延びるため、冬季の夜間走行前には透過率の戻り具合を事前に確認しておくと安全です。さらに、有機色材は長期の紫外線曝露でわずかに感度が落ち、数年単位で濃淡の可動域が狭まる経年変化が生じることが知られています。高温放置(車内や直射日光下のダッシュボード)も劣化を早める要因になるため、保管環境にも配慮しましょう。

選定時は、製品ごとに提示される可視光線透過率(VLT)のレンジを確認すると、使い勝手が具体的にイメージできます。たとえば「屋外時8〜35%、屋内時70%以上」といった表記があると、晴天で十分に暗くなるか、夜間にどこまで明るく戻るかを判断しやすくなります。ベースカラー(クリア、アンバー、グレー)によってコントラストの出方も変わるため、よく走る時間帯や路面環境に合わせて選ぶと納得感が高まります。加えて、内外面の反射防止(AR)コート、撥水・防汚コートの有無は、雨天や汗・皮脂の付着時の見え方とメンテナンス性を左右します。

参考までに、通常・偏光・調光の特徴を比較すると以下の通りです。

| 項目 | 通常レンズ | 偏光レンズ | 調光レンズ |

|---|---|---|---|

| 乱反射の抑制 | 標準 | 高い(路面や水面のギラつきに有効) | 標準 |

| 明暗変化への対応 | 交換で対応 | 交換で対応 | 紫外線量に応じて自動で濃淡が変化 |

| デバイス視認性 | 良好 | 角度により液晶が暗くなる場合あり | 良好 |

| 携行物 | 使い分け用に複数本/レンズが必要 | 晴天日中向けに特化 | 一本運用で荷物を削減しやすい |

| 想定用途 | 天候に合わせて選択 | 強い日差し・路面反射が強い環境 | 朝〜夜をまたぐ行程・通勤通学 |

偏光と調光はどちらが優れているかではなく、重視点で選び分けるのが賢明です。日中の強い照り返し対策を最優先するなら偏光が有利で、液晶の見え方は事前に角度を変えて確認しておくと安心です。時間帯や環境の変化が大きいコースを一本で乗り切りたい、荷物を最小限にしたいという条件なら調光がマッチします。最後に、購入前の実走テストや店頭でのVLTレンジ確認を行い、実際のコース・気温・装備に合わせて見え方をすり合わせておくと、満足度の高い一本に出会えます。

昼夜兼用モデルの活用シーン

一枚で早朝の薄明、日中の強い日射、夕暮れの逆光、夜間の低照度までをまかなうのが昼夜兼用モデルの発想です。中心となるのは透過率が自動で変わる調光レンズですが、高い透過率を保ったクリア基調に薄い色味を足した固定色レンズ(薄アンバーや薄ローズ)も、夜間の視界確保と日中のまぶしさ緩和のバランスという点で同じ目的を果たします。どちらの方式でも、内面反射を抑える反射防止コート、曇りを抑える防曇コート、雨粒を弾く撥水コートなどの表面処理が、暗所や雨天での“見え方の乱れ”を小さくします。

活躍の場面は明確です。トンネルや林間が続く山岳コースでは、明暗の切り替わりでサングラスの脱着やレンズ交換の判断が頻発しがちですが、昼夜兼用なら視界の明るさが自動もしくは設計で適正域に寄るため、操作を減らして走行と安全確認に集中できます。走行時間が読みにくいロングライドやブルベでは、日中の強い紫外線下でしっかり濃度が上がり、日没後はスムーズに明るさを確保できることが、疲労時の判断負荷を下げます。毎日の通勤・通学のように短時間でも地下区間や高架下、ビル影を通る場合も、停止して付け外しをする手間と、落下・紛失・レンズ汚損のリスクを抑えられます。

選定時は数値の目安を持つと失敗しにくくなります。昼間の眩光を確実に抑えるには、濃い状態(下限)の可視光線透過率が概ね8〜20%に入っていると安心です。一方、夜間やトンネルでの視界確保には、薄い状態(上限)がおおむね70〜85%といった高い透過率に戻る設計が使いやすく、クリア基調の調光や薄色固定レンズが該当します。夕暮れや曇天が多い地域では、薄ローズや薄アンバー系のベースカラーが路面の凹凸や段差の影を捉えやすく、対向車ライトの眩惑を和らげる方向に働きます。雨天はヘッドライトと路面反射が重なって見え方が荒れやすいため、内面反射を抑えるコートの有無と、レンズ下縁や中央の通気スリットの設計もチェックしておくと安心です。

【昼夜兼用サングラスの活用シーンと選定基準】

| 活用シーン | 特徴・メリット | 推奨レンズ特性 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 山岳コース・トンネル区間 | 明暗切替でも脱着不要、走行に集中できる | 調光レンズ、薄色固定レンズ | 反応速度が遅いと暗所で不安定 |

| ロングライド・ブルベ | 強い紫外線から夜間の低照度まで対応、判断負荷を軽減 | VLT下限8〜20%、上限70〜85% | 寒冷時は濃度戻りにくい |

| 通勤・通学(都市部) | 地下区間や高架下でも停止不要、落下リスク減 | クリア基調調光、薄アンバー/ローズ | 夜間は濃色タイプだと視認性低下 |

| 雨天走行 | 水滴や反射で視界が乱れやすい状況を補正 | 内面ARコート、防曇・撥水コート | 偏光は液晶画面が見にくくなる場合 |

【昼夜兼用レンズ選定の数値目安】

| 使用環境 | 推奨可視光線透過率(VLT) | 適したレンズタイプ |

|---|---|---|

| 昼間の強い日射 | 下限8〜20% | 調光レンズ(濃度高め) |

| 夜間・トンネル | 上限70〜85% | クリア基調調光、薄色固定レンズ |

| 曇天・夕暮れ | 薄ローズ・薄アンバー | コントラスト強調型 |

運用面の工夫で性能はさらに安定します。寒い時期はレンズが濃いまま戻りにくくなるため、信号待ちでフレームをわずかに前へずらして換気する、停止中に汗を拭き取り曇りの核を減らす、といった小さな操作が効果的です。ノーズパッドは高めに調整し、レンズと頬・まつ毛のクリアランスを確保すると曇りにくさが向上します。フレーム形状は、前傾時に上方視界を妨げにくいハーフリムやリムレス、かつ顔を包むカーブ(6〜8カーブ程度)が風の巻き込みを減らし、乾燥や涙目の予防に寄与します。

【運用面での工夫ポイント】

| 工夫 | 効果 |

|---|---|

| 信号待ちでレンズを少し前に出す | 換気し曇りを抑える |

| 停止中に汗を拭き取る | 曇りの核を減らす |

| ノーズパッドを高めに調整 | 頬・まつ毛との隙間を作り曇りにくくする |

| ハーフリム/リムレス+6〜8カーブ | 上方視界確保と風の巻き込み抑制 |

注意すべきケースもあります。都市部の夜間は街灯やネオン、対向車ライトが多く、ベースが濃い調光や濃色固定レンズでは路面の段差・白線の境界が見えにくくなるおそれがあります。偏光レンズは日中のギラつき低減に有効ですが、夜間は液晶画面や一部標識の視認性が角度によって落ちる場合があるため、サイクルコンピューターを多用する場合は店頭で角度を変えて確認すると納得感が高まります。いずれにしても、購入前にVLTレンジ(最も濃い値と最も薄い値)を確認し、実際に走る時間帯・天候・気温を想定して試着・試走で“必要な暗さと必要な明るさ”の両方を満たせるかを確かめることが、昼夜兼用を最大限に生かす近道です。

度付き対応サングラスの利点と注意点

視力補正が必要でも、スポーツ走行に適した見え方と安全性は十分に確保できます。選択肢は大きく三つです。(1)メーカー純正の度付き対応レンズ(スポーツカーブ専用設計)、(2)インナーフレーム(クリップオン)方式、(3)レンズ専門店によるオーダーメイド製作です。どれを選ぶかで、視野の広さ、歪みの少なさ、重さ、コスト、メンテナンス性が変わります。

まず、純正の度付き対応は、6〜8カーブの“巻き”の強いレンズでも見え方が自然になるよう、自由曲面設計で周辺部の歪み(周辺収差)や斜め視での像の流れを抑える最適化が施されるのが一般的です。視線を左右や上方に大きく振るライディングでもピントのズレを感じにくく、レンズとフレームの一体感、耐久性、防水・防汚・反射防止(AR)などのコーティング選択も含めて“完成品としての安心感”が得られます。メーカーの仕様では、度数の上限や瞳孔間距離(PD)の適用範囲が明記されることが多く、強度数でも適合しやすいフレームが選べるのが利点です。

インナーフレーム方式は、サングラスの内側に小型の度付きレンズを装着する構造で、費用対効果が高く、既存の人気モデルを活かしやすいのが強みです。主レンズとの間に小さな空気層ができるため熱や湿気が逃げやすく、条件次第では曇りにくさに寄与します。一方で、インナーフレームと頬の距離が近い設計だと湿気がこもりやすく、曇りが出ることがあります。通気スリットやスペーサーで“抜け”が確保されているか、ノーズパッドの高さ調整幅は十分か、主レンズの着脱が容易か、といった実用面の確認が重要です。

オーダーメイドは、度付き調光や度付き偏光といった機能の組み合わせ、遠近両用(累進)や中近重視など焦点設計の最適化まで踏み込めます。スポーツ特有のパラメータ――フレームのラッピング角(顔を巻く角度)、前傾角、頂点間距離(角膜からレンズまでの距離)、PD――を測定値として設計に反映することで、カーブによる像の歪みや視線のズレ(プリズム感)を抑えることが可能です。強度数ではレンズ厚と重量が増えやすいため、テンプルのホールド力やノーズパッドの接触面積・素材(滑りにくい親水性ラバー等)で荷重分散を図ると、長時間でも快適さを保ちやすくなります。

【度付き対応サングラスの方式比較】

| 方式 | 特徴 | メリット | 注意点 | 費用感 |

|---|---|---|---|---|

| メーカー純正度付き | スポーツカーブ専用設計(6〜8カーブ対応) | 歪みが少なく自然な視界、一体感と耐久性、コーティング選択可 | 度数やPD範囲に制限あり、価格高め | 中〜高 |

| インナーフレーム方式 | サングラス内側に小型レンズを装着 | コスト安く人気モデルを活かせる、曇りにくい場合も | 湿気こもりやすい設計あり、調整幅要確認 | 低〜中 |

| オーダーメイド | 専門店製作、スポーツパラメータ反映可 | 調光・偏光・遠近両用も対応、個人仕様に最適化 | 製作期間が長い、重量増リスク | 高 |

強いカーブと高い度数の組み合わせでは、周辺歪みやわずかな像のズレを感じやすくなる点に注意が必要です。メーカー公式情報では、スポーツ用度付きにおける設計補正で低減が図られるとされていますが、顔立ちや視線の癖には個人差があるため、実店舗でのテストフィットは不可欠です。特に確認したいのは、前傾姿勢での上方視界(信号・前走者の背中が切れないか)、まつ毛とレンズのクリアランス、ヘルメットのストラップとテンプルの干渉、サイクルコンピューターやスマートフォン画面の見え方です。偏光度付きの場合、液晶の偏光方向と干渉して視認性が落ちる角度があるため、実機で角度を変えて確認しておくと安心です。

機能選択も実走の快適さを左右します。調光の度付きは一本運用に向きますが、曇天やトンネルでは反応が緩やかになることがあるため、夜間も多いなら“クリア基調で高い透過率に戻るタイプ”が扱いやすくなります。偏光の度付きは夏季の日中や濡れた路面で乱反射を抑えますが、前述の通りデバイス視認性とのトレードオフを理解して選ぶのが現実的です。夜間走行が多い場合は、レンズ裏面のARコートが街灯や対向車ライトのゴースト像を減らし、見やすさに効きます。素材は耐衝撃性に優れたポリカーボネートやトリベックス(NXT)がスポーツ用途で一般的で、軽さと割れにくさを両立できます。

遠近両用を検討する場合は、サイコンやハンドル周りを見る距離に合わせて“近用ゾーン”の位置や広さを最適化する設計が有効です。一般的な日常用の累進帯では、自転車の視線移動と合わずに違和感が出ることがあるため、サイクリング用途での設計指示(近用距離、通過帯の長さ、デザインタイプ)を眼鏡技術者に具体的に伝えると再現性が高まります。単焦点で“遠方重視”に振る選択も、レースや高速巡航が中心なら合理的です。

【度付きサングラスの機能別メリットと留意点】

| 機能 | メリット | 留意点 |

|---|---|---|

| 調光度付き | 一本で昼夜対応、ロングライド向き | 反応が遅い場合あり、夜間はクリア基調推奨 |

| 偏光度付き | 日中や雨天の路面反射を低減 | 液晶画面視認性に影響あり |

| ARコート | 夜間のゴースト抑制、視界安定 | 長期使用で性能低下することあり |

| 遠近両用 | サイコンやハンドル周りも快適に視認 | 一般設計だと視線と合わず違和感あり |

処方・採寸で押さえたい要点は次の通りです。PD(瞳孔間距離)は左右別で測定、頂点間距離と前傾角・ラッピング角は実フレームで計測、ライディング時の視線の高さ(上方視が多い)を前提に光学中心の位置を決める、の三点です。これらが設計に反映されると、走行中の視線移動で像が流れにくくなり、ブレーキングやライン取りの判断が安定します。

【採寸・処方で押さえるべき要点】

| 項目 | 重要ポイント |

|---|---|

| PD(瞳孔間距離) | 左右別に測定し光学中心を最適化 |

| 頂点間距離 | 実フレーム装着で計測 |

| 前傾角・ラッピング角 | 実際の前傾姿勢で測定 |

| 視線の高さ | 上方視を想定して設計に反映 |

メンテナンスとリスク管理も重要です。レンズは汗・皮脂でコーティング性能が落ちやすいため、中性洗剤での定期洗浄とマイクロファイバーでの優しい拭き上げを習慣化すると、曇りにくさや撥水性が長持ちします。予備としてクリアの保護メガネを携行する、またはクリップオンのスペアを用意しておくと、破損や紛失時のリスクを低減できます。交換用ノーズパッドやレンズの供給体制、保証範囲や納期も事前に確認しておくと、長く安心して使えます。

【メンテナンスとリスク管理】

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 洗浄・ケア | 中性洗剤で洗浄、マイクロファイバーで拭く |

| 予備対応 | クリア保護眼鏡やスペアフレームを準備 |

| 消耗品・保証 | ノーズパッドやレンズ供給体制を確認 |

最後に、費用と時間の目安です。インナーフレームは導入コストが最も抑えやすく、純正度付きは中〜高価格帯、オーダーメイドは設計自由度が高い分だけ価格と製作期間がかかる傾向があります。とはいえ、見え方の安定は安全と直結します。走行環境(時間帯・天候・速度域)と装備(ヘルメット・サイコン位置)を具体的に想定し、店頭での採寸・試着と実走に近い姿勢での確認を経て選ぶことが、度付きサングラスで後悔しないための最短ルートです。

ロードバイクに似合うサングラスの人気モデルと選定法

- 用途や環境別のおすすめモデル紹介

- コスパ重視で選ぶ際の比較ポイント

- プロ選手も愛用するオークリーの特徴

- 安定感が魅力のシマノ製サングラス

- デザイン性を重視したおしゃれモデル

- ロードバイクに似合うサングラス選びの総まとめ

用途や環境別のおすすめモデル紹介

走るシーンごとに必要な視界の広さ・明るさ・耐久性が異なるため、一本の“最強モデル”は存在しません。用途別にレンズの色や透過率(VLT)、フレーム形状、便利機能の優先度を整理すると、短時間の試着でも適切な選択がしやすくなります。

まず押さえたい用途別の目安

| シーン | 推奨レンズ(色/機能) | VLT目安(濃←→薄) | フレーム/形状の優先 | あると便利な機能 |

|---|---|---|---|---|

| レース/高強度 | 高コントラスト系ブラウン/ローズ、晴天はグレーも可 | 8〜15%(強日射) | 上フレームのない大型一眼、リムレス/ハーフ | ベンチレーション、軽量30g前後、調整式ノーズ |

| ロングライド/ブルベ | ブラウン/アンバー、調光(広い可変幅) | 調光10〜60%(メーカー値の幅を確認) | 視界広めの一眼 or 交換式二眼 | 内面ARコート、撥水/防汚、交換レンズ運用 |

| 通勤・通学(都市部) | クリア基調の調光、日中のみなら偏光も可 | 夜間70〜90%/日中15〜35% | 小ぶりで干渉が少ないハーフ/一眼 | 防曇、撥水、デバイス視認性の事前確認 |

| グラベル/悪路 | 透明度高めのブラウン/アンバー、調光 | 20〜40%(曇天は高め) | フルリムで堅牢、大型一眼で被覆大 | 交換しやすいレンズ、耐衝撃PC/NXT |

| 雨天/霧・薄暗さ | クリア/イエロー/ローズ(高透過) | 60〜90% | 風の巻き込みが少ない包み込み形状 | 内面防曇、裏面ARでゴースト低減 |

上の数値はあくまで選び分けの目安です。同じカラーでもブランドにより明るさやコントラストが大きく異なるため、最終的にはVLTの公称値と実走での見え方を併せて判断してください。

レース/高強度トレーニング

前傾が深く視線を上に向ける場面が連続するため、上縁にフレームがない大型の一眼レンズが扱いやすいです。ドラフティング中に前走者の背中や信号がフレームで隠れにくく、コーナリング時のライン確認も滑らかに行えます。汗や呼気で曇りやすいので、レンズ上部やサイドのベンチレーションスリット、内面防曇コートを優先。晴天主体ならVLT8〜15%の濃色、路面の凹凸を拾いやすくしたいならコントラスト強調系(ブラウン/ローズ)が有効です。重量は30g前後をひとつの基準にし、ノーズパッドとテンプルで確実にホールドできるかを確認しましょう。

ロングライド/ブルベ

一日の中で天候と明るさが大きく変わるため、調光レンズの“可変幅”と“反応スピード”が快適さを左右します。夜間に使用する前提なら、最も薄い状態のVLTが70%以上に戻るタイプが扱いやすく、トンネルや木陰でも停止せず走行を継続しやすくなります。日中はブラウン/アンバーのコントラストで段差やクラックを捉えやすく、疲労時の判断ミスを抑える狙いが持てます。裏面ARコートは夕暮れや対向ライトのゴースト低減に寄与します。スペアとしてクリア系レンズを携行できる交換式も実用的です。

通勤・通学

短時間でも明暗が切り替わる市街地では、クリア基調の調光が扱いやすく、雨天でも保護具として継続使用できます。偏光は路面の反射を抑える一方、サイクルコンピューターやスマートフォンの画面が角度により見えにくくなることがあるため、通勤ルート上での実機確認が安心です。マスクやヘルメットとの干渉が少ない小ぶりの一眼/ハーフ、内面防曇と撥水コートは雨天の見え方を安定させます。帰宅時の薄暮に備え、夜間のVLT上限値(薄い時の明るさ)は必ずチェックしてください。

グラベル/悪路

飛び石や枝、泥はねにさらされるため、耐衝撃性に優れたポリカーボネートやトリベックス(NXT)レンズと、レンズを周囲で支えるフルリム構造が安心です。被覆範囲の広い大型一眼は粉塵の巻き込みを抑え、頬やこめかみの隙間を小さくできます。泥が付着しても拭きやすい緩やかなカーブと、現場でサッと交換できるレンズ機構があると、視界回復が早く安全に直結します。曇天や林間が多いならVLT20〜40%、晴天が続くなら調光で幅を確保すると運用しやすくなります。

雨天・霧・薄暗さ

雨粒は光を散乱させて眩惑を増やすため、ベースが明るめのクリア/イエロー/ローズ系が安心です。内面ARコートは街灯やヘッドライトの写り込みを低減し、防曇コートは停止・再発進時の曇りを抑えます。路面状況の変化が読みにくいので、レンズ下縁にフレームのない形状だと下方視界が確保しやすく、マンホールや白線の濡れを素早く認識できます。撥水コートは雨粒の付着を減らし、ワイピングの回数自体を少なくできます。

価格重視で失敗しないために

価格だけで判断せず、次の“体験値”に直結する要素を比較してください。

- UV表記の具体性(UV400や紫外線透過率の記載)

- VLTの明記(濃い時/薄い時の両数値)

- 重量(25〜35gのレンジ感)と重心バランス

- 調整式ノーズやテンプルの可変域、替えパーツ供給

- 内面AR/防曇、外面撥水/防汚のコーティング有無

- レンズ交換のしやすさとスペアの価格・入手性

これらを用途別の要件と突き合わせれば、レース志向の大型一眼、日常と両立するコントラスト系、軽量TR90フレームに交換レンズや可動ノーズを備えた高コスパ構成など、狙うべき“型”が明確になります。最終判断は、ヘルメットと併用した前傾姿勢での上方視界、まつ毛や頬とのクリアランス、デバイス視認性を現物で確認し、走る環境に合う一本を選ぶことが近道です。

コスパ重視で選ぶ際の比較ポイント

“安い=お得”ではありません。価格だけでなく、見え方・装着感・耐久・補修性・運用コストまでを含めた総合点で判断すると、長く使うほど満足度が高まります。下表は、費用対効果に直結する評価軸を「なぜ大切か」「見るべき指標」「実用目安」「購入前チェック」に分けて整理したものです。

| 評価軸 | なぜ大切か | 見るべき指標 | 実用目安 | 購入前チェック |

|---|---|---|---|---|

| 紫外線カット | 目の健康と疲労低減に関与 | UV400表記/紫外線透過率の数値明記 | 透過率1%以下の明記が望ましい | スペックに数値があるか。箱とレンズ印字の整合 |

| 明るさと見え方 | 路面の把握と安全に直結 | VLT(可視光線透過率)濃い時/薄い時の両数値 | 晴天8〜20%、曇天20〜40%、夜間75%以上が目安 | 試着で昼外・店内の双方を想定。夜用VLTの上限確認 |

| レンズ素材 | 耐衝撃性・軽さ・歪みの少なさ | ポリカーボネート(PC)/トリベックス(NXT) | スポーツ用途はPC/NXTが一般的 | 厚みや歪み、エッジ処理、ハードコートの有無 |

| コーティング | 視界のクリアさとメンテ頻度 | 内面AR(反射防止)/防曇/撥水・防汚 | 雨天や夜間が多いなら内面AR+撥水が有利 | 反射色の少なさ、指紋の拭き取りやすさを確認 |

| 偏光の適合性 | 眩しさ低減とデバイス視認性の両立 | 偏光度、偏光フィルムの向き | 反射カット重視なら偏光、高頻度で画面確認なら非偏光/弱偏光 | サイクルコンピューターを斜めに傾けて視認性をチェック |

| フレーム素材 | 破損耐性と装着感 | TR90、ナイロン系、ヒンジ強度 | TR90は軽量・しなやかで定番 | ねじれ復元、テンプルのしなり、きしみ音の有無 |

| フィッティング | ズレ・痛み・視界の安定に影響 | 可動ノーズ、ラバーグリップ、テンプル調整 | 重量25〜35g、ホールドは“強すぎずズレない” | 前傾姿勢で上方視界と頬・まつ毛のクリアランス確認 |

| 重量と重心 | 長時間の快適性 | 実測重量、重心位置 | 30g前後を目安(大型一眼は±数g許容) | 帽子やヘルメットと併用し、鼻への荷重分散を体感 |

| 交換機構 | 汚れ・傷への即応性 | 工具不要のレンズ交換、ロック形状 | 現場で外せる機構が理想 | 手袋のまま脱着できるか、固定の確実さ |

| 付属品・補修 | 総所有コスト(TCO)に直結 | 交換レンズ、インナーフレーム、ケース | 使うシーンに合うセットが割安 | ノーズ/レンズ単体の入手性、価格、納期 |

| 保証・サポート | 長期使用の安心感 | 保証期間・範囲、サポート窓口 | 1年保証が一つの目安 | 正規流通か、シリアルや登録の有無 |

「価格×体験」で見極める考え方

コスパは、購入価格だけでなく使用回数・維持費・失敗の少なさで決まります。たとえば1万円のモデルを500回使えば1回あたり20円相当です。ここにスペアレンズ(3,000円)、ノーズパッド交換(1,000円)を足しても合計14,000円/500回=28円程度。逆に、視界が曇りやすくて毎回停車・拭き取りが必要なら、時間損失や事故リスクという“見えないコスト”が膨らみます。曇らない、ズレない、夜も見える――この“体験の質”が結果的に最も安上がりです。

調光か交換式か、偏光は要るのか

- 走行時間帯がバラバラ

調光の可変幅と反応速度を重視。夜間も使うなら最薄VLTが70%以上に戻るタイプが扱いやすいです - 使う時間が固定(晴天日中オンリー等)

交換式で濃色レンズを中心に揃えた方が安価に高性能を狙えます - 反射対策が重要(海沿い・濡れ路面・強日射)

偏光が有効。ただし液晶画面が暗く見える場合があるため、実機で角度を変えて確認してから判断すると安心です

価格帯別に“期待できる装備”の目安

- 〜5,000円

UV表記とPCレンズが中心。可動ノーズや内面ARは限定的 - 6,000〜12,000円

TR90フレーム、可動ノーズ、交換レンズ同梱、撥水コートが揃い始めるレンジ - 13,000〜25,000円

内面AR+防曇、コントラスト設計レンズ、調光の選択肢が充実。スペア/補修パーツが手に入りやすい層 - 25,000円〜

軽量大型一眼の完成度、独自レンズテクノロジー、豊富な補修体制。長期のTCOが下がるケースあり

見落としがちな“隠れコスト”

- レンズ単体価格と在庫状況(割ってから気づくと高くつきます)

- ノーズパッドやラバーの入手性(消耗が早い部位)

- クリーニングのしやすさ(拭き跡が残りやすいレンズは維持に手間)

- 収納ケースのサイズ(通勤バッグやツール缶に収まるか)

最短で失敗を避けるチェックリスト(店頭/受取時)

- 屋外と店内の両方でVLTの“暗・明”を体感する

- 前傾姿勢で上方視界を確認。フレームが信号を遮らないか

- まつ毛・頬に触れないか、鼻の当たりが痛くないか

- サイコンとスマホ画面を斜めに傾けて視認性を確認(偏光対策)

- 手袋をしたままレンズ交換ができるか

- ノーズ/レンズの補修パーツ価格と入手ルートを把握する

- 夜間運用予定なら、最薄VLTの数値と見え方を必ず確認する

用途(通勤か週末ロングか、日中専用か夜間も走るか)を起点に、必要な機能を最小構成で満たすモデルを選ぶ――この順序で比較すれば、価格に振り回されず、結果的に“よく見える・長く使える・困らない”一本にたどり着けます。

プロ選手も愛用するオークリーの特徴

レースシーンから日常のサイクリングまで、オークリーが長く選ばれてきた背景には、レンズ設計と装着設計の両輪で積み上げられた技術があります。コントラストを最適化するレンズテクノロジー、汗や振動下でもブレにくいフィット、視界を遮らない大型一眼の形状、補修体制までを一体で設計することで、視認性と安全性、デザイン性を同時に満たしやすい点が評価されています。

まずレンズです。公式情報では、PRIZMは特定の波長域を選択的に強調し、白線、路面の細かな凹凸、障害物の輪郭を見分けやすくする設計とされています。色の鮮やかさだけでなく、必要な情報を拾い上げて不要なノイズを抑える考え方で、長時間のライドでも認知負荷の低減が狙えます(出典:Oakley公式サイト)。この「見たい情報を見やすくする」方向性は、コントラスト系レンズ一般のメリットと一致しつつ、用途別の最適化度合いが高いことが特徴です。

実際の使い分けは、想定環境で選ぶと迷いが少なくなります。舗装路を日中に走るならPRIZM Road系がベースになりやすく、薄暮や曇天が多いなら低照度向けのバリエーション、木陰や土路面が多いグラベルではTrail系が候補になります。夜間主体や保護用途重視ならクリア、時間帯の変化が大きい行程では調光タイプという選択が現実的です。モデルにより可視光線透過率のレンジは大きく異なるため、夜間使用を想定する場合は、最も薄い状態で十分な明るさを確保できるかを必ず確認したいところです。

視界の広さも強みです。大型の一眼レンズはフレーム上縁が視界に入りにくく、前傾時に上方へ目線を上げても信号や先頭車両を捉えやすくなります。通気設計はフレームやレンズのベンチレーションで曇りを抑える発想が徹底され、息が上がる登坂や信号待ち明けでも視界の回復が速くなりやすい構成です。風の巻き込みを抑えるレンズカーブと顔を包み込む形状は、乾燥や流涙の抑制にも寄与します。

快適性の要はフィットです。アジアンフィットの設定や複数サイズのノーズパッド、汗でグリップが増すラバー(ブランド独自素材)が、振動やヘッドスイング時のズレを抑えます。テンプル(つる)のしなりと圧のかかり方が計算されているため、強すぎる締め付けでこめかみが痛くなる、弱すぎて下を向くと落ちる、といった失敗を避けやすくなります。ヘルメットとの干渉を避けるテンプル形状や、ストラップとの相性への配慮も運用面の安心感につながります。

素材面では、耐衝撃性を重視したレンズと軽量・しなやかなフレーム素材の組み合わせが標準的です。公式資料では、フィルター機能によりUVA/UVB/UVCを含む有害紫外線域の遮蔽をうたう説明がなされ、スポーツで想定される飛来物や眩光環境に対する総合的な対策が示されています。夜間や雨天に起きやすい内面反射(ゴースト)を抑える反射防止コート、汚れが拭き取りやすい撥水・防汚コートの設定も、使い続けるほど効果を実感しやすい部分です。

交換性と拡張性も見逃せません。レンズ交換を容易にする機構を備えるモデルは、シーズンや時間帯でレンズだけを差し替える運用がしやすく、一本のフレームで複数の見え方を使い分けられます。度付きへの対応では、スポーツカーブに合わせた設計補正の考え方が示されており、視線移動が大きい場面でも周辺の歪みを抑えることが意図されています。加えて、ノーズパッドやレンズなどの補修パーツ供給が整っている点は、長期運用時の総所有コストを下げる効果があります。

最後に、デザイン面の選択肢が広いことも日々の満足度に直結します。フレームレスの未来的な大型一眼、クラシック寄りのライフスタイルモデル、ヘルメットとコーディネートしやすいシェイプなど、用途だけでなく顔型や装いに合わせて選びやすい構成です。見え方の最適化と装着安定性、補修性、そして多様なデザインを同時に満たせる点が、プロ選手の現場から一般ユーザーの日常まで支持が広がる理由だと考えられます。

【オークリーの主な特徴と利点】

| 項目 | 特徴 | 利点 |

|---|---|---|

| レンズテクノロジー | PRIZMが特定波長を強調し、路面・障害物の視認性を高める | 認知負荷を減らし、長時間でも疲れにくい |

| レンズの種類 | Road系、Trail系、低照度用、調光、クリアなど用途別展開 | 走行環境・時間帯に応じて最適化できる |

| 視界設計 | 大型一眼レンズ、広視界、ベンチレーション設計 | 曇りにくく、信号や前走者を捉えやすい |

| フィット性 | アジアンフィット、複数サイズノーズパッド、独自ラバー | 振動や汗でもズレにくく、快適に装着可能 |

| 素材・安全性 | 耐衝撃性レンズ、UVカット(UVA/UVB/UVC)、軽量フレーム | 飛来物や紫外線から目を保護 |

| コーティング | 反射防止、撥水、防汚コート | 夜間のゴースト抑制、汚れや雨に強い |

| 交換・補修 | レンズ交換機構、度付き対応、補修パーツ供給 | 長期使用でコスパ良好、一本で多用途 |

| デザイン | フレームレス、クラシック、ライフスタイルモデルまで幅広い | ファッション性と機能性を両立できる |

安定感が魅力のシマノ製サングラス

コンポーネントで培われた設計思想をスポーツアイウェアに落とし込むことで、シマノのサングラスは「軽さ」「視界の安定」「実用装備」の三点をバランス良く満たしやすい構成になっています。リムレスやハーフリムを中心とした軽量設計は重量25〜30g台のモデルが多く、首やこめかみへの荷重を抑えて長時間の装着でも疲れにくいのが魅力です。軽さだけでなく、レンズ形状とフレームの包み込み(ラップ)設計が走行風の巻き込みを減らし、前傾姿勢でも上方視界が広く保たれるよう配慮されている点が、集団走行や信号確認のしやすさにつながります。

見え方の最適化では、コントラスト強調系のレンズチューニングが有効に機能します。暗部を持ち上げて路面の凹凸や舗装の継ぎ目、白線の境界を捉えやすくすることで、雨天や曇天などコントラストが落ちる場面でも状況把握を助けます。晴天中心の高速巡航にはVLT(可視光線透過率)8〜20%前後の濃色、曇天〜朝夕が多いなら20〜40%前後の中庸、夜間の保護用途にはクリア近傍といったレンジ選びが目安になり、調光タイプを選べば一本で幅広い時間帯に対応しやすくなります。偏光レンズの設定があるモデルでは、水たまりや路面塗装のギラつきを抑えられる一方、液晶画面の偏光方向と干渉してサイクルコンピューターやスマートフォンが暗く見える場合があるため、ハンドル上の設置角度や画面の見え方を事前に確認すると安心です。

フィット面では、アジアンフィットを前提にノーズパッドとテンプルの微調整幅が広く取られている点が実用的です。鼻梁が低めでもレンズ位置を適正化しやすく、まつ毛や頬とレンズのクリアランスを確保しつつ、ダンシングや首振りでズレにくいホールドを得られます。汗でグリップ力が上がる親水性ラバーの採用、ヘルメットのストラップと干渉しにくいテンプル形状など、走行中の安定性に直結する細部も作り込まれています。実装前には、前傾姿勢を再現して上方視界、頬やまつ毛との距離、ヘルメットダイヤルやストラップとの干渉を確認しておくと、実走時の違和感を避けられます。

耐久とメンテナンス性も評価ポイントです。レンズはスポーツ用途で一般的なポリカーボネートやNXT系などの耐衝撃素材が中心で、ハードコートによる耐擦傷性や、撥水・防汚コーティングによる拭き取りやすさが視界維持に寄与します。内面の反射(ゴースト)を抑える反射防止コートの設定は、夜間や雨天での見え方を安定させる上で有利です。さらに、交換レンズやノーズパッドなどの補修パーツ供給が公式に整備されており、レンズのキズやコーティング劣化への対応、季節や時間帯に応じたレンズ差し替え運用がしやすい点は、総所有コストの低減にもつながります(出典:SHIMANO公式サイト)。

用途別の選択肢も幅広く、レース志向なら大型一眼で上方視界と通気に配慮したモデル、ロングライド主体ならコントラスト系や調光のレンジが広いモデル、通勤ならクリア基調で昼夜兼用しやすいモデルが候補になります。グラベルや悪路が多い環境では、フルリムでレンズ保持力を高めた構造や、泥はねを素早く拭き取れる滑らかなレンズ面が扱いやすく、レンズ着脱の容易さが現場でのトラブル対応力を底上げします。

デバイス連携を重視する場合は、偏光角度と画面の見え方を最優先でチェックしてください。サイクルコンピューターの表示が黒く反転する、一定角度で暗くなるといった現象は偏光特性と設置角の組み合わせで起きやすく、角度調整や非偏光レンズの選択で解消できます。こうした「見え方」「ズレにくさ」「保守のしやすさ」を事前に検証しておけば、シマノの安定した設計を最大限に活かし、日々のライドで一貫した視界と装着感を得やすくなります。

【シマノ製サングラスの特徴と利点】

| 項目 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 軽量設計 | リムレスやハーフリム中心、25〜30g台 | 長時間装着でも首やこめかみが疲れにくい |

| 視界の安定性 | ラップ形状で風巻き込みを抑制、上方視界を確保 | 集団走行や信号確認がしやすい |

| レンズ特性 | コントラスト強調、調光、偏光モデルあり | 曇天や雨天でも路面状況を把握しやすい |

| VLT目安 | 濃色8〜20%、中庸20〜40%、クリアで夜間対応 | 環境や時間帯に合わせて選びやすい |

| フィット設計 | アジアンフィット、調整幅広いノーズパッドとテンプル | 頬やまつ毛との干渉を避け、ズレを防止 |

| 素材・耐久性 | ポリカーボネートやNXT、耐擦傷・撥水・防汚コート | 衝撃や汚れに強く、視界を維持しやすい |

| 反射防止 | 内面反射を抑えるARコート | 夜間や雨天でゴースト像を防ぎ見やすい |

| 補修体制 | 交換レンズやノーズパッド供給あり | 長期利用でのコスト低減に貢献 |

| 用途別モデル | レース向け一眼、ロングライド向け調光、通勤向けクリア | シーンに応じて選択肢が広い |

| デバイス連携 | 偏光角度により液晶視認性に影響 | サイコン・スマホとの相性を事前確認可能 |

デザイン性を重視したおしゃれモデル

機能が十分であることを前提に、サングラスはスタイル全体の完成度を左右するアクセサリーでもあります。近年は、軽量素材や高機能レンズを土台にしながら、街乗りにもなじむ造形や色設計を取り入れたモデルが増えました。見た目の印象づくりと走行時の使い勝手を同時に満たすために、フレームの輪郭、レンズの存在感、色と質感の三点から考えると選びやすくなります。

まず輪郭(シルエット)です。大型の一眼レンズはフレーム上縁の段差が視界に入りにくく、前傾姿勢でも上方が広く見渡せます。横方向へ大きく回り込むラップ形状は、顔まわりをすっきり見せつつ、走行風の巻き込みを抑える実用性も兼ね備えます。いっぽうで、ハーフリムや完全リムレスは透明感が生まれ、軽快で都会的な印象を与えます。下縁のフレームがない分だけ下方視界が広がるため、ブラケットポジションで路面を確認しやすく、街乗りでの相性も良好です。レトロモダンな角丸シェイプやブローライン強調のデザインは、カジュアルウェアにも合わせやすく、サイクリング後のタウンユースまで一本でつなげたい人に向いています。

次にレンズの見え方と存在感です。ミラー(鏡面)コートは強い日差しで眩しさを抑えつつ、外観にシャープさを与えます。目線が隠れやすい性質のため、レースやトレーニングのストイックな雰囲気に合います。ハイコントラスト系は色彩や路面の陰影を強調し、曇天でも立体感のある視界を保ちやすいのが利点です。グラデーション(上部濃色・下部淡色)は、顔まわりに抜け感を出しながらサイクルコンピューター側を明るく保てるため、街乗り〜ロングライドの両立を狙うときに有効です。クリアや薄色のレンズは、夜間やトンネルでの保護具としての役割を保ちながら、表情が見える親和的な印象を演出できます。

色と質感の合わせ方も完成度を左右します。クリアフレームは軽やかで季節を問わず合わせやすく、濃色のジャージでも重くなりません。マット仕上げは反射が少なく上品、グロス仕上げは発色が際立ちスポーティに寄せられます。フレームとレンズの色は、ヘルメットやシューズの差し色と一部でもリンクさせると全体がまとまり、統一感が生まれます。グラベルやアウトドア寄りの装いでは、サンド、オリーブ、トープなどのアースカラーが泥はねの汚れを目立たせず実用的です。

デザイン重視でも、快適性と安全性を損なわない設計が肝心です。風の巻き込みを抑える十分なラップ、前傾時にフレーム上縁が視界を遮らないレンズ高、頬やまつ毛が触れないクリアランスは必須チェック項目です。鼻梁が低めの人はアジアンフィットや調整式ノーズパッドが相性よく、テンプル(つる)は親水性ラバーで汗をかくほどグリップが増すタイプだとズレを防げます。小顔の人はフレーム幅が広すぎると横顔が間延びして見えるため、Sサイズやショートテンプル、やや小ぶりのレンズ高を選ぶとバランスが整います。度付き運用を想定するなら、インナーフレームや度付き対応の一体設計に対応したモデルを選ぶと、外観のスマートさを保ったまま視力補正が可能です。

見た目と機能を両立させる具体的な目安を、スタイル別に整理すると次のとおりです。

| 狙いたい印象 | おすすめの要素 | 付随する実用メリット |

|---|---|---|

| 未来的でスポーティ | 大型一眼、ハーフリム、ミラー | 上方・側方の広い視界、眩光対策 |

| 都会的で軽快 | リムレス、クリアフレーム、薄色レンズ | 透明感と軽さ、街乗りでの親和性 |

| カジュアル寄り | 角丸シェイプ、マットフレーム、グラデーション | 表情が見えやすく、機器表示も明るい |

| アウトドア志向 | フルリム、アースカラー、撥水コート | 汚れが目立ちにくく、拭き取りやすい |

最後に、デザインを優先する場面でも、紫外線カットの具体値(UV400や紫外線透過率の表記)、耐衝撃性の高いレンズ素材、内外面コート(反射防止・撥水・防汚)といった基本性能の確認は欠かせません。見栄えの良さと走行時の視界・装着安定を同時に満たす一本を選ぶことで、ライド中も降車後も自然体で楽しめるスタイルが完成します。