ロードバイクでキックスタンドはダサいと感じるかどうかは、多くのサイクリストが一度は抱える悩みです。装着の是非はライドスタイルや使用環境によって大きく変わり、利便性と見た目のバランスをどう取るかがポイントになります。本記事では、スタンドの種類ごとの特徴や付けない理由、導入することで得られるメリットと利便性、反対に生じるデメリットや注意点を丁寧に整理。さらにおすすめモデルの比較やカーボンフレームでの注意、外観を損ねない取り付け方法、携帯スタンドの活用、駐輪マナーまで幅広く解説します。迷いを減らし、ロードバイクのキックスタンドがダサい問題に納得できる判断基準を持てるようサポートします。

ロードバイクでキックスタンドはダサいと感じる背景

- キックスタンドはロードバイクに本当に必要か

- スタンドを付けない理由と一般的な考え方

- メリットと利便性から見る装着の価値

- デメリットと注意点から見る使用時のリスク

- スタンドなしが迷惑になるシーンとは

キックスタンドはロードバイクに本当に必要か

必要性は、目的・環境・車体の3要素で大きく変わります。スピードや登坂性能を最優先する用途では、数百グラムの追加や空力のわずかな不利でも積み重なりやすく、利点は限定的です。一方、日常の移動や観光、写真撮影のように停車と再発進を頻繁に繰り返す場面では、スタンドの有無がそのまま行動の自由度とストレスの少なさに直結します。

まず重さの影響を具体化しておきます。一般的なロードバイクの完成車はおおむね7〜9kgです。スタンドの追加はおよそ160〜560gの範囲が中心で、車重比で約2〜7%の増加に当たります。平地の巡航では体感差が小さいこともありますが、上りや加減速を繰り返す都市走行では脚への負担や再加速のもたつきとして現れやすくなります。空力面の影響は小さめとはいえ、エアロ形状のフレームでは見た目の一体感を損ねると感じる人がいるのも事実です。

次に停車頻度という軸です。1時間に数回しか止まらないトレーニングやヒルクライムでは、壁当てや地球ロック、寝かせ置きで対応でき、常設の必要性は低めです。反対に、通勤通学や街乗り、カフェや観光地への立ち寄り、輪行前後の仮置きが多い場合は、スタンドの有無で段取りの速さと車体の取り回しが大きく変わります。屋内保管での整頓や、外出先でのブレーキ・変速の微調整といった短時間の作業でも自立できるメリットは小さくありません。

環境条件も判断材料です。都市部は駐輪ラックが不足する時間帯や場所があり、通路や出入口付近では壁当てがマナーや安全の面で適さないことがあります。強風や傾斜のある路面では、携帯スタンドや常設スタンドの安定性にも差が出やすく、脚先の滑り止めや脚長調整の有無が実用度を左右します。さらに、カーボンフレームやディスクブレーキ車では取り付け方式の適合性が安全性に直結するため、フレームを直接挟まない方式(クイック固定型・携帯型)を選ぶ判断が生きてきます。

迷ったときの実務的な目安として、次のような「しきい値」を使うと判断しやすくなります。

- 停車頻度が1時間あたり5回以上、もしくは5分以上の駐輪が1回以上ある日常運用が中心なら、スタンドの導入メリットは高めです。

- 走行会やトレーニングで停車が少なく、上りやスプリントのパフォーマンスを重視するなら、常設は避けて携帯スタンドや壁当てで十分対応できます。

- 撮影や屋内整頓の優先度が高い場合は、携帯スタンドをベースに、必要に応じてクイック着脱型を併用すると、見た目・軽さ・安定性のバランスが取りやすくなります。

用途別に整理すると以下の通りです。

| 代表的なシナリオ | 停車頻度・時間の目安 | 重量・外観の許容度 | 推奨スタンス | 補足ポイント |

|---|---|---|---|---|

| レース・高強度トレーニング | 1時間に0〜2回・短時間 | 低 | 常設は避け、必要時のみ携帯スタンド | 上りや加速の応答性を優先。壁当てや地球ロック併用 |

| 通勤通学・街乗り | 1時間に5回以上・5分程度 | 中 | 常設またはクイック着脱型を検討 | 脚長調整・滑り止め重視。防犯対策は必須 |

| 観光ライド・撮影重視 | 1時間に3〜6回・変動 | 中〜高 | 携帯スタンド中心+状況で壁当て併用 | 透明や軽量モデルで見た目と携行性を両立 |

| 輪行前後・屋内整頓 | 作業時のみ・任意 | 高 | 携帯でも常設でも可(床保護を優先) | 脚先ゴムや地面養生で床のキズを予防 |

要するに、「速度最優先か、利便性重視か」という一次軸に、停車頻度・駐輪環境・車体規格という補助軸を掛け合わせると、自分の運用に合った選択が明確になります。都市部での駐輪マナーや防犯、車体への負担といった現実的な条件も織り込んで判断することで、スタンドの是非に迷わない導線が作れます。

スタンドを付けない理由と一般的な考え方

ロードバイクにスタンドを常設しない選択は、単なる好みではなく、性能・安全・外観・運用の各側面を総合して合理化できます。判断材料を噛み砕いて整理すると、次の四点に収れんします。

まず軽量性の観点です。汎用の固定式スタンドはおおむね300〜560g、クイック固定型でも160〜420g程度の追加になります(携帯型は20〜60g台が中心)。質量が増えると、上り坂やストップ&ゴーでの加減速に直接効きます。目安として、400gの追加で標高差1000mを登る際に余分に必要な仕事量は約3.9kJとなり、ライダー+バイク総重量が75〜85kg規模であれば総仕事量の約0.4〜0.5%に相当します。数値としては小さく見えても、ヒルクライムやインターバルの反復では蓄積しやすく、レースや高強度練習では無視しにくい負担です。回転体(ホイール)ではないため慣性モーメントへの影響は限定的ですが、静的質量の増加による加速応答の鈍化は避けられません。

次に空力の観点です。スタンドの投影面積は小さいものの、フレーム外周に突起を一つ増やすことは局所的な乱流の発生源を追加するのと同義です。条件にもよりますが、前面投影面積(CdA)がわずか0.002m²増えるだけでも、35km/h付近で追加出力は約1W、45km/hで約2〜3W程度増えると試算できます。単独走の巡航や横風を受ける場面では、この小さな差が長時間の積算で脚に残りやすく、特にエアロ形状を最適化した車体ではメリットを相殺しかねません。

三点目はフレームへの局所荷重の懸念です。カーボンフレームは、繊維の向きに合わせて引張・圧縮・せん断の負荷を分担する積層設計になっています。チェーンステーやシートステーを小さなクランプ面で締め付けると、設計想定外の応力集中を招きやすく、塗膜のへたりや層間剥離のリスクが上がります。保護パッドを介さない固定や、推奨トルクを超える締め付けは特に好ましくありません。リアエンドがフルカーボンで金属インサートを持たない構造では、そもそもフレームクランプ式スタンドが適合外になる場合もあります。ディスクブレーキ車では、台座位置やローターとのクリアランス、油圧ホースの取り回しとの干渉もチェック項目です。こうした点から、フレームを挟まないクイック固定型や携帯型に軍配が上がることが多くなります。

四点目は外観と一体感の問題です。エアロ断面や内装ケーブルによって形成されるシルエットは、ロードバイクの設計思想の一部です。収納時に脚が外形ラインからはみ出したり、走行中にスタンドが振動して微小な異音を発するだけでも、所有満足度や撮影時の印象に影響します。ヒールクリアランスやディレイラーとの距離が詰まると、整備性や清掃のしやすさも低下します。周囲に壁やラック、地球ロック可能な構造物が確保できる運用環境であれば、常設スタンドを採用しない判断は実務的と言えます。

もっとも、付けない選択にもルールがあります。混雑エリアでは通路・出入口・非常口・車いすスペースを避け、導線を妨げない位置に駐輪すること。傾斜や強風下では前輪の向きを坂の上側に切り、接地点が二点以上になるよう壁やポールに当てて安定を確保すること。寝かせる場合は右側(変速機側)を上にしてディレイラーを保護し、チェーンは内側のギアに落として張力を弱めておくと破損リスクを下げられます。短時間の仮置きや撮影が多いなら、27〜60g級の携帯スタンドをツールケースに忍ばせる選択も、軽さと扱いやすさのバランスが取れます。

要するに、スタンドを外す判断は「速さを損なわない」「フレームに優しい」「外観を保つ」という狙いに沿った合理化であり、その一方で駐輪マナーと安全配慮をセットで運用することが前提になります。環境と用途に合わせて、壁当て・ラック・地球ロック・携帯スタンドを使い分ける設計が、総合的な満足度を高めます。

【スタンドを付けない理由と影響の比較表】

| 観点 | 具体内容 | 数値・影響 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 軽量性 | 固定式やクイック型は数百g増加 | 固定式:約300〜560g クイック:約160〜420g 携帯型:20〜60g | 400g増で標高差1000m登坂時に約3.9kJ余分に必要 |

| 空力性能 | 突起により乱流が発生 | CdA+0.002m² 35km/h:約+1W 45km/h:約+2〜3W | 長時間の巡航や横風で影響が積算 |

| フレーム負荷 | 局所的なクランプ圧で応力集中 | 特にカーボンフレームでリスク大 | 金属インサートなしのリアエンドは非推奨 |

| 外観・一体感 | シルエットや統一感を損なう | 収納時の脚のはみ出しや振動音 | 撮影や所有満足度に影響 |

【スタンド非装着時に守るべき運用ルール】

| 状況 | 推奨対応 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 混雑エリア | 通路・出入口・非常口・車いすスペースを避ける | 他者の導線を妨げず安全を確保 |

| 傾斜・強風下 | 前輪を坂上に向け、壁やポールに接地 | 安定性を高め転倒を防止 |

| 寝かせ置き | 右側(変速機側)を上にしチェーンをインナーに | ディレイラーやフレーム破損リスクを低減 |

| 短時間駐輪・撮影 | 携帯スタンド(27〜60g)を併用 | 軽量性を保ちつつ即座に自立可能 |

メリットと利便性から見る装着の価値

スタンドの価値は、停車から再発進までの一連の動きを短く、安全に、そして丁寧に完了できる点にあります。壁やラックを探す手間がなくなり、車体を確実に自立させられることで、小さな所作が積み重なるライド全体のストレスを確実に抑えられます。結果として、時間の余裕が生まれ、機材への不要なダメージも避けやすくなります。

作業効率化と時間の節約

短時間の買い物や撮影、コンビニ休憩など、1回あたり30秒〜1分かけて駐輪場所を探していると、10回の停車で5〜10分を失います。スタンドがあれば、停車→固定→解錠→再発進の動線が直線化され、視線移動や取り回しも最小化。輪行前後の仮置きや、屋内でヘルメット・グローブの出し入れをする際も、両手が空くため段取りが速くなります。

車体・パーツ保護というリスク低減

壁当てや地面置きは、ペダル軸やクイックレバー、バーテープ、リアディレイラー周辺に擦れや打痕を生みやすい行為です。スタンドによる自立は、接触点を脚先のゴムに集約できるため、塗装やカーボン積層への不意の点荷重を避けやすくなります。写真撮影時の倒立や、風の強い河川敷・海沿いでも、安定した支持点があることで横転リスクを抑えられます。

走行以外の安全性とメンテのしやすさ

外出先でのブレーキ片効きの解消や、変速の微調整、チェーン清掃といった「数分で終わる作業」は、車体が安定して初めて安全に行えます。特にディスクブレーキのパッド擦りや、リアメカのハイ・ロー調整は、片手保持では危険が伴います。安定した自立は、整備ミスや転倒を防ぐ保険としても機能します。

安定性と携行性をどう両立するか

安定性は「支持三角形(接地点と車体重心の位置関係)」で決まります。脚先が広く、柔らかいラバーで路面の凹凸を噛むモデルほど、重心の投影が三角形内に収まりやすく、風や微振動に強くなります。脚長をワンタッチで調整できる機構は、700Cでもタイヤ外径や路面勾配に応じた最適角度を素早く作り出せます。

一方で、携行性は「重量×収納方法」が鍵です。

- 常設タイプは160〜560gの範囲が一般的で、通勤や街乗りでの利便性を優先するなら妥当なトレードオフです。

- 携帯スタンドは27〜60g級が中心で、ジャージポケットやツールケース、ボトルケージ用ブラケットに収まり、走行中の存在感が小さいのが魅力です。必要な場面だけ取り付けられるため、見た目と軽さを両立できます。

取付方式ごとの相性と互換性

クイックリリース固定型は、フレームを直接クランプせずリアハブ側で荷重を受ける構造が多く、カーボン車体でも適合させやすいのが特徴です。スルーアクスル規格(12×142mmなど)の車体では、対応アダプターの有無やローターとの干渉余地を必ず確認します。フレームクランプ式は固定面積の広さと保護パッドの材質、推奨トルクの範囲が安全性に直結します。ディスクブレーキ車は、ホース取り回しや台座位置に負荷がかからない設計を選ぶと安心です。

モデル選定のチェックリスト(最小限で確実に)

| 観点 | 確認ポイント |

|---|---|

| 安定性 | 脚先の幅とラバーの質、脚長調整の段数と操作性 |

| 互換性 | QR/スルー規格、ディスクローター・キャリパーとの干渉 |

| 携行性 | 重量、折りたたみ寸法、収納方法(ブラケット同梱など) |

| 耐久・保守 | ボルトの緩み止め、脚先ラバーの交換可否、推奨トルク |

代表例とスペックの目安

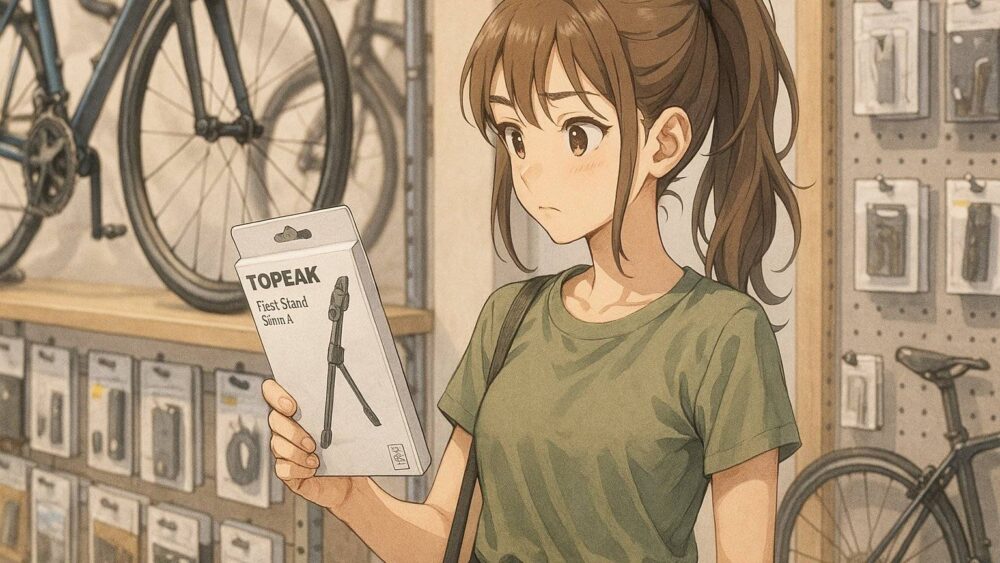

携帯タイプの代表例には、クランクで受ける設計やBB・ダウンチューブで支持する設計があり、メーカーの公称値として重量や対応荷重が明示されています。例えば、フラッシュスタンド系は196gや276gといった仕様が公開されており、携行性と安定性のバランスを判断する具体的な目安になります(出典:TOPEAK)。

以上を踏まえると、停車が多いライドや撮影・整頓のシーンが日常的にある運用では、スタンド導入は時間の節約と機材保護の両面で費用対効果が高い選択と言えます。常設か携帯か、フレーム固定かクイック固定かは、車体素材・ブレーキ規格・走る場所の環境を照らし合わせ、安定性と携行性の釣り合いが取れる方式を選ぶのが賢明です。

デメリットと注意点から見る使用時のリスク

キックスタンドは停車の自由度を高めますが、性能・安全・防犯の各面に潜在的な弱点を抱えます。導入前に「どの場面で何が起こり得るか」と「どう抑えるか」を具体的に把握しておくことが大切です。

重量増がもたらす走行面の小さくない影響

固定式で約300〜560g、軽量モデルでも200g前後が一般的です。たとえば400gを追加して標高差600mを登る場合、余分な位置エネルギーは約2.35kJ(0.5Lのペットボトル半分を持って登るイメージ)になります。割合にすると総重量80kg規模のライダー+バイクでおよそ0.5%の上乗せです。1回の登坂では微差でも、ヒルクライムやインターバルを繰り返すと脚に残りやすく、加減速のキレや登坂時の主観的負荷をじわりと押し上げます。

空力・振動・異音のリスク

スタンドは小さな突起でも乱流源になりえます。前面投影面積(CdA)が0.001〜0.003m²増えるだけでも、35km/hで約0.5〜1.5W、45km/hで約1〜3Wの追加出力が必要になると見積もられます(条件により変動)。また、収納時の微振動で金属同士が接触するとチリ音が発生し、長時間のライドではストレスや集中力低下につながります。脚の遊びが大きい構造やガタの出たヒンジは要注意です。

クリアランス不足や干渉による安全上の懸念

取り付け位置・角度が適切でないと、次のようなトラブルが起きやすくなります。

- タイヤやクランク、かかとの接触による擦れ・異音

- ディスクローターやキャリパーへの接近・接触(熱・摩耗・変形の誘発)

- 路面の凹凸で脚先が跳ね、走行中にスタンドが僅かに降りる現象

対策としては、ペダル回転時のかかととの距離を目安5〜10mm以上、ホイールやローターとの距離を目安2〜3mm以上確保し、全可動域で干渉がないかを必ず実走前に確認します。ディスクブレーキ車は、ブレーキホースやフレーム内装ケーブルの取り回しを圧迫しない設計かもチェックが必要です。

締め付け不良・過大トルクと転倒・損傷

緩みは転倒の直接要因になります。一方で締めすぎはフレーム損傷の引き金です。特にカーボンフレームは局所圧に弱く、推奨トルク(例:3〜6N·mの範囲。実数値は製品指示に従う)を外れると塗膜割れや層間剥離のリスクが上がります。取り付け時は以下を徹底します。

- メーカー指定のトルクと座面条件(乾式・ペースト使用)を厳守する

- 保護パッド付きクランプや広い当接面のモデルを選ぶ

- ねじ緩み止め剤(中強度)を適所に使い、初期なじみ後の再増し締め(目安50〜100km)を行う

- 脚先ゴムは摩耗・硬化を点検し、割れや釘刺さりがあれば交換する

支持安定性の限界と環境要因

細い脚・硬い樹脂の先端は、濡れたタイルや金属グレーチングで滑りやすく、強風・傾斜・路面の砂利で横転しがちです。実用上は、

- 傾け角(自転車の傾斜)が浅すぎないよう脚長を調整する(体感で8〜12度が目安)

- 脚先が幅広で厚みのあるラバー、あるいは地面に食い込む形状を選ぶ

- 向かい風では前輪を風上へ切ってフェアリング効果を作る

- 高温のアスファルト上ではゴムが軟化し沈み込むため、長時間の同一場所駐輪を避ける

といった工夫が有効です。

防犯面の「気の緩み」への対処

「すぐ戻るから」という気持ちが無施錠や簡易ロックを招きます。都市部では数分の無防備でも被害に遭う可能性があり、堅牢なU字ロックやチェーンで必ず地球ロック(動かない構造物と一体に施錠)を行います。最新の統計や注意喚起は公的機関の情報を参照し、地域の発生傾向に合わせて対策を強化してください(出典:警視庁)。

リスク低減の実務チェックリスト

| 想定リスク | 事前チェック | 実行すべき対策 |

|---|---|---|

| 重量増で登坂・加速が鈍る | 走行目的と停車頻度を可視化 | 常設か携帯かを使い分け、軽量モデルを選定 |

| 走行中の干渉・異音 | ペダリング全域でのクリアランス確認 | 角度・脚長を微調整し、干渉が残る場合は別方式へ |

| 緩み・過大トルク | 指定トルク・パッドの有無を確認 | トルクレンチ・緩み止め剤・再増し締めの運用 |

| 支持不安定・横転 | 風向・傾斜・路面材を確認 | 脚先形状の最適化、風上に前輪、長時間放置回避 |

| 防犯リスク | 駐輪環境の人通りとカメラ有無 | 地球ロック+二重ロック、GPSタグの併用も検討 |

これらの弱点は、製品選定(支持面積・互換性・重量)と正しい取り付け(トルク・保護パッド)に加え、使用時の運用(風・傾斜・ロック)の三点を押さえることで、実用上のリスクを大幅に下げられます。便利さのみで判断せず、運用コストと安全マージンを見積もって採否を決める姿勢が、装着後の満足度を高めます。

スタンドなしが迷惑になるシーンとは

スタンドを付けない選択は軽さや見た目の面で理にかないますが、停車の仕方次第では、周囲の安全や利用のしやすさを損ないます。とくに人通りの多い場所や公共空間では、置き方の配慮が欠かせません。

まず問題化しやすいのが、壁当てや通路をふさぐ駐輪です。人の動線、非常口や避難経路、車いす・ベビーカーの通行帯、点字ブロック(視覚障害者誘導用ブロック)、店舗の出入口やショーウィンドー前、駅や施設の階段・スロープ周辺は、短時間でも占有を避けるのが基本です。バイクラックが満車のときに、他人の自転車へ無断でもたれ掛ける行為も、相手の転倒・破損の引き金になり得ます。

環境条件によるリスクも見逃せません。風が強い日やわずかな傾斜でも、バイクは自重とホイールの風受けで簡単に倒れます。とくにディープリムやサドルバッグ搭載時は横風の影響が大きく、数センチの路面段差でも支点がずれて不安定になります。倒れた際は自車の傷だけでなく、通行人や隣接車両への接触・破損につながるため、置き方の初動で安定性を確保することが肝心です。

迷惑や事故を避けるための置き方の要点を、スタンドなし前提で整理します。

- 置く場所の選定

・まずバイクラック、固定物(柵・ポール)で地球ロック可能な場所を優先します

・通路幅を実質狭める場所、点字ブロックや出入口・案内掲示の前は避けます

・濡れたタイル、金属グレーチング、マンホール上など滑りやすい面は不適 - 安定する角度づくり

・前輪を壁と平行ではなく、やや斜め(45度前後)に切り、前輪の接地点+ハンドル端やサドル先端の「二点接触」を作ると安定します

・チェーン側(右面)は上にして壁側を左面にすると、ディレイラーやスプロケットの接触を避けられます

・傾斜がある場合は上り側に前輪を向け、転がりを抑えます - ずれ・転がりの抑制

・前ブレーキレバーをベルクロやシリコンバンドで軽く縛り、前輪をロックすると不意の転がりを防げます

・クランクはペダルが地面に触れない12時・6時付近にして、接触でバイクが跳ねないようにします - 人への配慮

・手すり、点字ブロック、誘導サイン、案内板の手前には置かない

・列形成や待機列の近くでは、列の進行方向と逆側に離して配置する

どうしても壁当てが不安定な環境では、携帯スタンドの併用が有効です。使う場面だけ差し込み・掛けるタイプなら、見た目や重量の負担を最小限にしつつ、転倒リスクを小さくできます。風の影響が強いときは、携帯スタンドで支持点を増やした上で、前輪を風上に切る、地面が滑りにくい位置を選ぶ、といった工夫を重ねると安定します。

最後に、寝かせ置きが最善となる場面もあります。混雑エリアや強風時は、右側(ドライブ側)を上にして、ディレイラーを地面に接触させない姿勢で静かに置く方法が安全です。ペダルやハンドルが通路にはみ出さないよう、壁際に平行に置き、歩行者がつまずかないスペースを確保しましょう。

スタンドの有無にかかわらず、公共空間での最低限のマナーは「他者の通行・利用を妨げないこと」と「転倒で周囲に被害を与えないこと」です。置く前の10秒間で場所・風・傾斜を観察し、安定する角度と固定手段を選ぶ。これだけで迷惑やトラブルの多くは避けられ、ロードバイク利用者全体への信頼も保たれます。

【スタンドなし駐輪で迷惑になりやすい場面】

| シーン | 具体的な問題 | リスク |

|---|---|---|

| 壁当て・通路塞ぎ | 出入口や点字ブロック、通路幅を占有 | 歩行者・車いす・ベビーカーの通行妨害 |

| 他人の自転車に寄り掛け | ラック満車時に無断で立て掛け | 隣の自転車の転倒・破損の原因 |

| 強風・傾斜地 | ディープリムやサドルバッグ装着時に不安定 | 転倒で自車の損傷や他人への接触被害 |

| 滑りやすい床面 | 濡れたタイル・マンホール・金属グレーチング | 接地ずれによる転倒リスク増大 |

【スタンドなしで安定させる工夫一覧】

| 工夫の種類 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 角度づくり | 前輪を45度程度に切り二点接触を作る | 壁当て時の安定性向上 |

| 置き方の向き | 右側(変速機側)を上にして壁側は左面に | ディレイラーやスプロケットの接触防止 |

| 転がり防止 | 前ブレーキをバンドで軽く固定 | 不意の前進・転倒を抑制 |

| クランク位置 | ペダルが地面に触れない12時・6時に設定 | 接触による跳ねを防ぎ安定保持 |

| 携帯スタンド併用 | 必要な場面だけ差し込み・掛ける | 転倒リスクを抑え利便性を確保 |

| 寝かせ置き | 右側を上にし壁際へ平行に配置 | 強風時や混雑時の最終的な安全策 |

ロードバイクでダサいと思われるキックスタンドを避ける工夫

- 種類ごとの特徴と選び方の基本

- カーボンフレームに装着する際の注意点

- 付け方の工夫で見た目をスマートにする方法

- 携帯スタンドを活用する場面と利点

- おすすめのスタンドと選定基準

- 総括:ロードバイクでキックスタンドのダサい印象を減らす方法

種類ごとの特徴と選び方の基本

ロードバイク用スタンドは、大きく「車体固定型」「クイックリリース(またはスルーアクスル)固定型」「携帯スタンド」の三系統に整理できます。どれを選ぶかは、日々の停車頻度、車体素材(アルミ・カーボン)、ホイール固定方式(クイックリリース/スルーアクスル)、そして見た目や重量への許容度で変わります。ここでは各タイプの構造的な特徴と、選定時に外せない確認ポイントを具体化します。

まず「車体固定型」は、チェーンステーやシートステーをクランプして固定する方式です。支持点が低く、車体・スタンド・地面の三角形(スタンス三角)が大きく取れるため安定性に優れ、買い物や通勤での短時間駐輪でも倒れにくいのが利点です。脚先が幅広(接地面10cm²以上が目安)で、滑り止めゴム(NBRやTPRなど)が採用されたモデルは、タイルやアスファルトの微小凹凸でもグリップしやすく実用的です。一方、クランプによる局所圧がフレームにかかるため、軽量アルミやカーボンでは保護パッドの有無やクランプ面積の広さ、締め付けトルク(製品指示値)遵守が安全面の要になります。ディスクブレーキ車では、キャリパーやローターとの干渉、ブレーキホースの取り回しも確認してください。

次に「クイックリリース固定型(スルーアクスル対応製品を含む)」は、リアハブ側で荷重を受けるためフレームへの直接的な負担を避けやすい構造です。カーボンフレームと相性がよい選択肢で、比較的軽量なモデルが多く、取り外しも容易です。適合確認の要はホイール固定方式と寸法で、クイックならOLD(エンド幅)130/135mmのいずれか、スルーアクスルなら12×142mmや12×148mm(Boost)など車体規格に合うかを必ずチェックします。スルーアクスルは製品により専用アダプターが必要な場合があるため、型番単位での適合表を確認すると間違いを減らせます。変速側(右側)にレバーやブラケットが回り込みすぎるとディレイラーやローターと干渉することがあるため、装着角度の調整余地も評価ポイントです。

最後の「携帯スタンド」は、必要なときだけ差し込む・引っ掛ける簡易支持具です。重量はおおむね20〜60g(カーボン製で20g台、アルミやステンレスで40〜60g台)と非常に軽く、ライド中の負担をほとんど増やしません。支持方式は、後輪ハブ近傍のブラケットに差し込むタイプ、クランクで支えるタイプ、BB(ボトムブラケット)やダウンチューブを受ける三脚型などに分かれます。写真撮影や短時間の買い物、屋内の仮置きに最適ですが、風や傾斜には弱めで、長時間駐輪や無人放置には不向きです。脚先のゴム面積やマグネット固定の有無、差し込みが片手で完了するかなど、実使用の扱いやすさも比較材料になります。

選定時のチェックリストは次の通りです。

・ホイール径と脚長調整幅:700C(29er含む)や650Bなど、地面と接する角度が10〜15度程度に収まる長さに調整できるか

・固定規格の適合:クイックリリースかスルーアクスルか、エンド幅や軸径に合う専用品か

・フレーム素材への配慮:クランプ面積が広いか、保護パッド付きか、締め付けトルクの指示値が明確か

・接地安定性:脚先ゴムの材質と面積、路面が濡れていても滑りにくいか

・耐荷重と用途:メーカー公称で8〜20kgが一般的。サドルバッグやフレームバッグの積載も踏まえて余裕をみる

・重量・折りたたみ性:通勤中心なら安定性重視、ロングライドや輪行なら軽量・着脱性を優先

- ホイール径と脚長調整幅

700C(29er含む)や650Bなど、地面と接する角度が10〜15度程度に収まる長さに調整できるか - 固定規格の適合

クイックリリースかスルーアクスルか、エンド幅や軸径に合う専用品か - フレーム素材への配慮

クランプ面積が広いか、保護パッド付きか、締め付けトルクの指示値が明確か - 接地安定性

脚先ゴムの材質と面積、路面が濡れていても滑りにくいか - 耐荷重と用途

メーカー公称で8〜20kgが一般的。サドルバッグやフレームバッグの積載も踏まえて余裕をみる - 重量・折りたたみ性

通勤中心なら安定性重視、ロングライドや輪行なら軽量・着脱性を優先

この一連の要素を「自分の停車頻度」「駐輪環境(ラック有無・風・傾斜)」「車体規格」と照らせば、過不足のない最適解に近づけます。

【主なスタンドの種類と要点(比較表)】

| 種別 | 取り付け位置 | 強み | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 車体固定型 | ステー周り | 安定しやすく日常駐輪に強い | フレーム負荷と外観変化、ディスクやホース干渉の確認 |

| クイック固定型 | 後輪クイック/スルー | フレームに優しく軽量で着脱が容易 | クイック/スルー規格の適合確認、レバー角度の干渉回避 |

| 携帯スタンド | クランクやハブ等 | 軽量で目立たず携行性が非常に高い | 風や傾斜で不安定な場合、長時間の無人駐輪には不向き |

カーボンフレームに装着する際の注意点

カーボンは金属と比べて局所荷重(点に近い力)に弱く、荷重方向に対して積層(繊維の向き)を最適化して強度を確保する素材です。したがって、スタンドのようにクランプで狭い面積を押さえるアクセサリーは、設置面積・パッド・締め付け管理の三点を丁寧に整えることが前提になります。以下の手順と基準を押さえると、リスクを大きく下げられます。

固定面積と保護パッドを優先する

クランプ接触面は「広く・柔らかく・面で当てる」が基本です。接触面が広いクランププレート(最低でも20×30mm程度を目安)や、エッジにR処理が施された部材、厚みのある保護パッド(NBR/EPDM/TPUなど)を備える製品を選んでください。パッドは塗装の擦過を防ぐだけでなく、微小な凹凸をならして面圧を下げます。薄いビニール系より弾性のあるゴム・TPUの方が荷重分散に寄与します。クランプ面が扁平・薄肉なエアロステーに被らないかも形状で確認しましょう。

締め付けトルクは製品値を厳守し、カーボンペーストで補助

カーボン部位は、ボトルケージ台座やシートポストと同様に過大トルクに敏感です。スタンド側の取扱説明書で示されたトルク値を最優先し、トルクレンチを用いて均等に締め込みます。一般的には3〜6Nmの範囲に収まる設計が多いものの、車体側の指示(フレームメーカーの許容値)を上回らないことが条件です。保持力が不足する場合は、カーボンアセンブリペースト(微粒子入りの摩擦増大剤)を薄く塗布すると、低いトルクでも滑りにくくなるとされています。塗布量はごく少量にとどめ、はみ出しは直ちに拭き取ってください。

リアエンド構造の確認:金属インサートの有無で方針が変わる

リアエンド(ドロップアウト)がフルカーボンか、金属インサート(アルミやスチールの埋め込み)を持つかで、許容できる固定方式が変わります。

- 金属インサートあり

クイックリリース固定型やスルーアクスル対応のスタンドは荷重をハブ側で受けるため、フレームクランプ式より適合しやすい傾向です。 - インサートなし(フルカーボン)

局所荷重に弱いため、ステーを挟むクランプ式は避け、必要時のみ使う携帯スタンド(差し込み・引っ掛け式)や、ハブ側で受ける専用品を優先します。メーカー保証条件で「クランプ禁止」の記載がある場合は、常設スタンドの選択肢から外してください。

ディスクブレーキ周りの干渉・熱・配線に配慮

ディスクブレーキ搭載車はローターとキャリパーのクリアランスがシビアです。脚部や固定金具が回転面(ローター)に近づかない形状か、リア三角のブレーキホース・内装ケーブルの取り回しを圧迫しないかを現物で確認します。ローターは使用後に高温になるため、熱に弱いパッド材が近接しないよう配置することも大切です。ホイール脱着時にスタンド部品がキャリパーへ接触しないか、整備シナリオも想定しておきましょう。

取り付け・点検の実務ポイント

- 取り付け前にフレームとクランプ面を脱脂し、保護フィルムまたはパッドを配置

- 指定トルクの7〜8割で仮締めし、位置と角度を調整(収納時にフレームラインへ沿うか確認)

- 最終トルクまで均等に締結し、スタンド展開時の接地角度(10〜15度目安)を再確認

- 初回ライド後(数十km)に再トルクチェック。以後は定期点検サイクルに組み込む

- 雨天後はクランプ内の水分を拭き取り、パッド硬化やひび割れを点検

避けるべきケースと代替案

- 薄肉のエアロステーや、ケーブルポート近傍など局所的に弱い部位を挟む構造

- メーカー保証でクランプ禁止を明記しているフレーム

- 荷重が一点に集中する金具形状(細いボルト先端のみで支える等)

上記に該当する場合は、フレーム非接触の携帯スタンド(クランク支持・BB受け・ハブ差し込み)や、ハブ側で受けるクイック/スルーアクスル連結型へ切り替えるのが現実的です。長時間の無人駐輪はラックや地球ロックを基本とし、携帯スタンドは短時間の仮置きに限定すると、素材保護と利便性のバランスを取りやすくなります。

要するに、カーボンフレームに常設スタンドを採用するなら「面圧を下げる設計」「厳密なトルク管理」「干渉と熱への配慮」「初期なじみ後の再点検」という四点セットが安全運用の鍵です。条件が揃わない環境では、携帯型やハブ受け型を選ぶ方が、素材保護・保証・実用の面で無理がありません。

付け方の工夫で見た目をスマートにする方法

ロードバイクの引き締まったシルエットを保ちながら利便性を得るには、取り付け前の下準備と位置決め、脚長の最終調整という三段階で考えると整えやすくなります。余計な突起や色のちぐはぐ感、収納時のはみ出しを抑えれば、視線はフレームの流れに自然と誘導されます。

下準備:痕跡を残さず、固定力を高める

- 接触面は脱脂してから、透明保護フィルムまたは薄手の保護パッドを貼っておきます。塗装ダメージや細かな擦れを防げます。

- ボルトは製品指定トルクで締結し、必要に応じて低強度のねじ緩み止めを使用します。見た目のガタつきや走行中の微振動音が減り、長期的にも位置ずれが起きにくくなります。

- ワッシャーやボルトカラーはブラックやガンメタなどの落ち着いた色へ統一すると、部品の存在感が後退します。

角度と位置決め:フレームラインと干渉の最小化

- 収納方向はチェーンステーやシートステーの線と平行になるよう合わせます。真横から見たときに脚がフレームの内側に隠れ、造形の流れを妨げません。

- クランプ位置はステーの最も断面が厚い部分(溶接・接合部から適度に離れた位置)を選び、過度な曲面や薄肉部を避けます。

- 踵や踝との干渉を試走で確認します。シューズ外側とスタンド本体の間に最低でも数ミリの余裕を残し、ペダリング時に触れない位置へ微調整してください。

- クイック固定型は、アクスル付近の影に脚部を重ねると視覚的な一体感が出ます。

脚長と接地角:安定と見映えの同時達成

- 接地時の傾き(車体のリーン角)は約10〜15度を目安に調整します。傾きが浅すぎると転倒しやすく、深すぎると脚が目立ちます。

- 脚長は「必要最短」に。余分に伸ばすと格納時のはみ出しや、走行中の突起感につながります。

- 脚先は幅広フットかつ滑り止めゴムを選ぶと、接地面積が増えて見た目の安定感も高まります。摩耗や艶引けが出たゴムキャップは早めに交換すると清潔感が保てます。

色・素材の統一:質感を合わせて溶け込ませる

- マット塗装のフレームには艶消しの本体、グロス塗装にはポリッシュやクリアコート調の本体を合わせます。金属感の強い部品は、ヘッドスペーサーやボルトの色味と合わせると全体の統一感が出ます。

- カーボン調の表面処理は、フレームの織目方向やトーンと大きく外さない範囲にとどめると違和感が出にくくなります。ロゴは小さめ・ワンポイントのものを選ぶと写真写りが落ち着きます。

クイック固定型のレバー向き:存在感を抑える配置

- レバーは非ドライブ側に置き、後方から見て2時〜3時方向(車体前方を12時とした場合)に収めると、走行中も撮影時も目立ちにくくなります。

- スルーアクスルの可倒式レバーも同様に、シートステーの陰へ逃がすと視覚的な凹凸が減ります。レバーとスタンド脚が交差して見えないよう、角度を微調整してください。

収納時のクリアランスと静粛性:仕上げの詰め

- 収納状態で地面との最低地上高を数センチ確保し、段差通過での接触を避けます。後輪を外した輪行時の干渉も想定し、ケージボルトやディスクローターと当たらないかを確認します。

- 接触が避けられない箇所には薄いフェルトや透明パッドをワンポイントで貼ると、微振動音や擦れ跡を抑えられます。

- 最終的に真横・斜め前・斜め後ろから写真を撮り、ラインの乱れやはみ出し、色の不統一がないか客観的にチェックすると完成度が上がります。

これらの工夫を積み重ねると、スタンドの存在を必要最小限にとどめつつ、収納時はフレームの一部のように見せられます。利便性とデザイン性のいずれも犠牲にしない取り付けは、日常の使い勝手と所有満足度を同時に高めます。

携帯スタンドを活用する場面と利点

常設せずに必要な瞬間だけ使える携帯スタンドは、走行性能を犠牲にせず停車時の自由度を高める補助ツールです。折りたたみ式やペン型、クランク支持型、リアアクスル受け型などの形式があり、多くは20〜60g程度と極めて軽量です。収納長はおおむね12〜18cm、厚みは1〜3cm前後で、ジャージポケットやツールケース、ボトルケージ台座のブラケットに収まりやすいサイズ感に設計されています。

活躍するシーン:短時間停車を効率化

- 写真撮影

セルフタイマーや長秒露光の撮影時に自立させ、フレームやホイールに触れずアングル調整が可能になります。 - 短時間の買い物・カフェ休憩

ラックや壁を探す手間を省き、荷物の出し入れや支払い動作をスムーズにします。 - 輪行前後の仮置き

袋詰めやホイール脱着の前後で車体を安定させ、作業スペースを圧迫しません。 - 屋内の整頓・簡易メンテ

チェーン清掃やブレーキの当たり確認など、両手を使う軽作業の段取りが整います。 - グループライドの集合・解散時

歩道や駐車場での一時待機で倒れリスクを抑え、周囲との接触を避けられます。

安定性を高める使い方:数十秒でできるセットアップ

- 設置角

車体の傾きは10〜15度を目安に。浅すぎると倒れやすく、深すぎると脚が滑りやすくなります。 - 前輪の向き

前輪を設置面の上り方向へ切り、接地点を広げると横風への耐性が上がります。 - クランク支持型の基本

ペダル位置は3時または9時付近にして、クランクと地面・スタンド脚の三角形を作ると安定します。 - 接地面の確保

ゴムフットやマグネットベースは砂や水分を拭き取り、摩擦を確保します。濡れたタイルや金属グレーチングの上は避けるのが無難です。 - 風と傾斜の目安

瞬間風速が強い、体感で旗がはためく程度(おおよそ5〜7m/s以上)や、明確に坂と分かる傾斜(約3〜4%超)では壁当てやラック併用に切り替えます。

選び方のポイント:軽さだけでなく適合と操作性

- 対応規格

ディスクローターやキャリパーとの干渉がない設計か、スルーアクスル径・エンド形状への適合を確認します。 - 支持方式

クランク支持型は素早い展開が強み、リアアクスル受け型は荷重を後輪側で受けやすく安定志向です。 - フット形状と素材

幅広フット+高摩擦ラバーは石畳や荒れた舗装でも接地を保ちやすく、微振動でのズレを抑えます。 - 展開スピード

ワンタッチで5〜10秒以内に設置できる構造だと、信号待ちや混雑エリアでも扱いやすくなります。 - 耐荷重表示

8〜14kg程度の公称値が多く、フルボトルやサドルバッグを含む実使用重量に見合う余裕を選びます。

運用上の注意:万能ではない前提でリスクを管理

- 強風・傾斜・凹凸が重なる環境では、携帯スタンドのみでの自立に固執せず、壁当てや地球ロックできるラックを優先します。

- 人の導線や店舗出入口、スロープ、車いすスペースを塞がない配置を徹底します。

- 盗難抑止は別途チェーンやU字ロックで対応します。携帯スタンドは固定ではなく仮置き用の補助具に過ぎません。

- ゴムフットの摩耗、ヒンジの緩み、マグネットの脱落を定期的に点検し、異常があれば早めに交換します。

- カーボンフレームの場合、塗装や積層面に触れる接触部には薄い保護フィルムを貼ると擦れ痕を抑えられます。

携帯スタンドは「軽さ・速さ・外観を保つ」ことと「停車時の安定」を両立できる実用的な選択肢です。万能な固定具ではないものの、環境に応じて使い分ける前提を守れば、日常の小さな停車をストレスなくこなせるようになり、結果としてライド全体の満足度を底上げします。

おすすめのスタンドと選定基準

スタンド選びを行う際は、用途×車体規格×携行性の三つを同時に満たせるかで絞り込むと失敗が減ります。用途は「どの場面で何回停車するか」を意味し、通勤通学・街乗りのように停車が多いなら素早く安定させられる構造を、ロングライドや撮影重視なら軽さと展開スピードを優先します。車体規格はフレーム素材、ブレーキの種類、ホイール固定方式(クイックリリースかスルーアクスルか)との適合可否を指し、ここで齟齬があると取り付けられない、あるいは干渉や破損リスクが生じます。携行性は重量と収納性で、ポケットやツールケース、ボトルケージ台座ブラケットに入るサイズかを基準に判断します。

実態に即した選び分けは次の通りです。停車頻度が高い日常使いでは、脚長調整と滑り止め付きの車体固定型やクイック固定型が有利です。脚長調整が数mm刻みで行えるモデルは、路面の傾斜やタイヤ外径の差(25Cと32Cなど)に合わせて傾き10〜15度を狙いやすく、倒れにくさが向上します。ロングライドや輪行・撮影中心で「普段は軽く、必要時だけ自立させたい」場合は20〜60g台の携帯スタンドが適任です。展開がワンタッチで5〜10秒程度、収納長12〜18cmのモデルだと取り出しやすく、停車のテンポを崩しません。

適合確認は一段踏み込みましょう。カーボンフレームは局所荷重に弱いため、フレームを直接クランプする車体固定型は避け、リアハブ側で荷重を受けるクイック固定型か、接触圧の小さい携帯スタンドが安全です。ディスクブレーキ搭載車では、スタンド脚とローター(140/160mm)やキャリパー、フラットマウント台座との干渉を必ずチェックします。スルーアクスルは12×142mm(ロード)や12×148mm(ブースト)など複数規格があるため、対応径・長さ・ねじピッチの記載がある製品を選び、付属スペーサーやアダプターの有無も確認します。クイックリリースの場合はOLD(エンド内寸)130/135mmの適合、レバーの可動範囲、締付トルクの指示値などを見落とさないことが肝心です。

最後に、安定性と操作性のバランスを見ます。フット(接地部)が幅広で高摩擦のラバーを用いたものは、舗装の凹凸や点字ブロック上でも滑りにくく、微振動でのズレを抑えます。脚長のクリック式調整や、展開角を一定に保つストッパー機構は、素早い設置と再現性に寄与します。見た目を重視するなら、フレーム色・質感(マット/グロス/カーボン柄)に揃えると一体感が出て、いわゆる「後付け感」を薄められます。

【ロードバイク用スタンドの種類と選び方の基準】

| 用途 | 適したスタンド | 具体的な特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 通勤・通学 街乗りで停車頻度が多い | 車体固定型 クイック固定型 | ・脚長調整機能で傾きを調整可 ・滑り止め付きで安定性が高い | ・アルミ/カーボンフレームは局所荷重に注意 ・外観に後付け感が出やすい |

| ロングライド 輪行・撮影など軽量重視 | 携帯スタンド | ・重量20〜60gで負担小 ・展開5〜10秒、収納長12〜18cmで取り出しやすい | ・強風や傾斜地では不安定 ・常時使用には不向き |

| カーボンフレーム車 | クイック固定型 携帯スタンド | ・フレームを挟まずリアハブで受ける方式 ・接触圧が小さいため安全 | ・車体固定型はクラックリスク ・必ずトルクレンチで適正締付 |

| ディスクブレーキ車 | 対応設計の クイック固定型/携帯型 | ・ローターやキャリパーに干渉しない設計 ・スルーアクスル対応モデルあり | ・規格(12×142/148mm)やアダプター有無を確認 ・クイックリリースはOLD130/135mmの適合要 |

【スタンド選定時に確認すべきチェックリスト】

| 観点 | 確認ポイント |

|---|---|

| 用途 | 停車頻度は多いか/軽量性を重視するか |

| 車体規格 | ・フレーム素材(カーボンはクランプ不可) ・ブレーキ方式(リム/ディスク) ・ホイール固定方式(QRかスルーアクスル) |

| 携行性 | 重量20〜60gなら携帯向き/収納長12〜18cmが目安 |

| 安定性 | ・接地部はラバーや幅広形状 ・脚長調整が数mm刻みで可能か |

| 操作性 | ・展開角ストッパー付き ・ワンタッチで設置できるか |

| 外観 | フレーム色・仕上げ(マット/グロス/カーボン柄)との統一感 |

携帯スタンド主要モデル(抜粋比較)

| メーカー・製品名 | 装着位置 | 重量 | 耐荷重(参考) | 主な特徴・適合のポイント |

|---|---|---|---|---|

| TOPEAK フラッシュスタンド スリムX | クランク | 196g | 14kg | クランク支持で展開が速い。平坦面で安定感が高く、携行しやすいサイズ |

| TOPEAK フラッシュスタンド FAT | クランク | 276g | 20kg | 大型タイヤや荷物搭載車向けに安定性を拡張。厚みのあるクランクにも対応 |

| TOPEAK フラッシュスタンド BB・DT | BB・ダウンチューブ | 500g | 14kg | 自立+簡易メンテに流用可能。重量はあるが据置的な使い勝手 |

| ミノウラ 携帯工具一体型 | クランク | 162g | 記載なし | 六角レンチ等を一体化。ツールケース運用と相性が良い |

| GORIX GX-Q4M | 後輪(クイック差し替え) | 60g | 10kg | クイックレバー併用の差し替え式。QR規格の適合確認が前提 |

| GORIX GX-Q19M カーボン | 後輪 | 27g | 10kg | 超軽量・折りたたみ。携帯性最優先の撮影・短時間停車向け |

| ROCKBROS カーボン | 後輪 | 27g | 記載なし | マグネット固定で素早く設置。濡れた金属面では摩擦確保に注意 |

| ユーリックス KickStand | 後輪 | 60g | 10kg | 折りたたみ式で収納性良好。日常使いと遠征の両立に向く |

| ノグチ ワンタッチ簡易 | 後輪 | 記載なし | 10〜13kg | 直線型と折りたたみ型があり、用途に応じて選択可能 |

| 青奴工房 クリア | BBシャフト | 40g | 記載なし | 透明素材で撮影特化。被写体としての存在感を抑えられる |

上表は携帯タイプを中心に、装着位置・重量・想定荷重の観点で比較できるよう整理しました。実際の選定では、想定する荷物(満水ボトルやサドルバッグ)を含めた実運用重量に対して余裕のある耐荷重を選ぶ、日常の停車環境(石畳、タイル、アスファルト、芝生)で滑りにくいフット素材を選ぶ、といった実務的な視点が最終的な満足度を左右します。用途を明確にし、対応規格・重量・安定性の三点をバランス良く満たすモデルを選べば、軽快さと停車時の安心感を同時に手に入れられます。