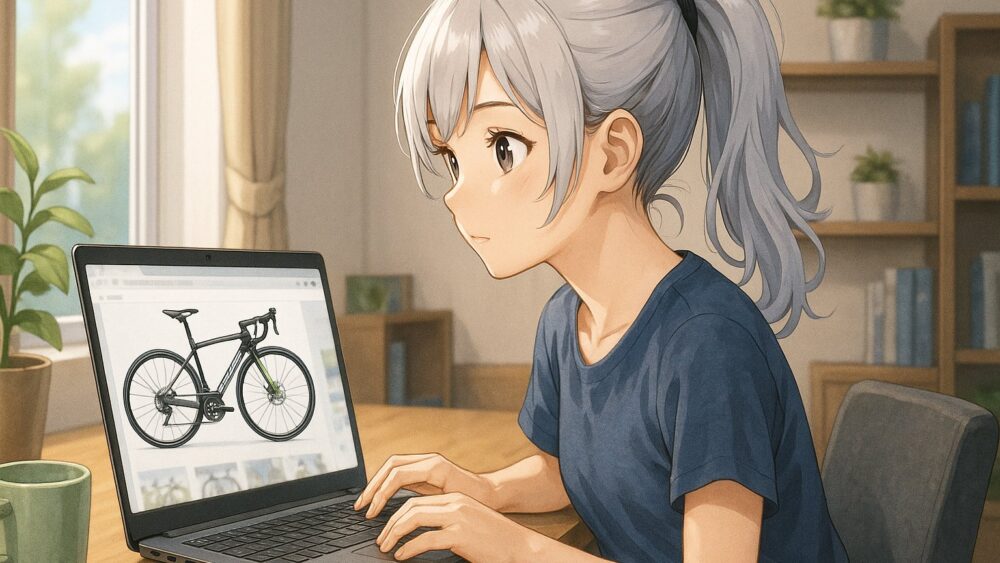

メリダのスクルトゥーラ4000に関する評価を調べると、「乗り心地が柔らかい」「扱いやすい」「アップグレードで伸びる」といった声が多く見られます。では、その乗り味はどのような構造によって生まれているのか、そして実際にどのような走行シーンに向いているのでしょうか。この記事では、フレーム形状や剛性バランス、重量と登坂性能の関係、軽量化やホイール交換の優先度などを丁寧に整理します。また、中古購入時に注意すべきチェックポイントや、どんなタイプのライダーに向いているかについても具体的に解説し、検討段階で感じやすい疑問や不安を解消できる内容にまとめました。

スクルトゥーラ 4000(メリダ)の評価の要点

- 強みと魅力を明確に整理する視点

- フレームCF3がもたらす剛性と快適性

- 乗り心地に影響するシートステー形状

- 重量バランスと登坂性能の関係

- ホイール交換で走行感はどう変わるか

- 用途別に見たモデルの立ち位置

強みと魅力を明確に整理する視点

スクルトゥーラ4000は、価格と性能のつり合いがとれたミドルレンジの中核モデルです。要となるCF3カーボンフレームは、上位機と同一形状を共有しつつ、積層や樹脂の調整によって「十分な剛性」と「しなやかな快適性」を両立させています。簡単に言えば、踏み込んだ力が素直に進みに変わりつつ、細かな振動はフレームがやわらげてくれるため、登坂でも平坦でも走りが重くなりにくい構成です。

ジオメトリーは過度に攻撃的ではありません。スタックとリーチの比が極端にレーシーに振れていないため、多くの体格のライダーが無理のない前傾をつくりやすく、フォームづくりの初期段階でも扱いやすい特性です。慣れてきたらステム長やハンドル幅の調整で姿勢を前寄りに寄せる余地もあり、ビギナーからステップアップを目指す層まで長く使える設計思想が貫かれています。

装備面では、ヘッド周りからフレーム内にケーブルを通す内装構造が標準化されています。見た目のクリーンさだけでなく、ハンドルバッグやライトマウントとの干渉が減り、ツーリング時の使い勝手が向上します。雨天での汚れがケーブルに直接付着しにくく、輪行時の取り回しもスムーズです。さらに、ブレーキ周りは放熱性やパッドクリアランスの確保に配慮され、長い下りでもコントロールを保ちやすい安心感があります。

タイヤクリアランスは実用域で余裕があり、28〜32Cのワイドタイヤと相性が良好です。空気圧をやや低めに設定すれば、快適性を高めながら転がり抵抗の増加を抑えられます。初期ホイールは耐久性重視で学習期に適し、走りの質を高めたくなった段階で、40mm前後のカーボンホイールやチューブレスレディ化へ拡張すると、踏み出しの軽さや巡航の伸びが明確に変わります。こうした「段階的に強化できる余白」が、所有期間を通じた満足度につながります。

ドライブトレインは年式により11速機械式から12速世代まで幅があり、どちらの仕様でも実用域に必要十分なギアが揃います。とくに12速では11-34Tのワイドレンジが一般的で、急勾配や脚が重い日の保険として機能します。変速は軽快で、静粛性やパワー伝達の一貫性が保たれるため、イベントやロングライドでのペース管理がしやすくなります。

総合すると、スクルトゥーラ4000は次のようなニーズに自然に応えます。初めてのカーボンを安心して選びたい、日常のサイクリングからイベント参加まで幅広く使いたい、将来はホイールやコックピット、コンポまで段階的にアップグレードしたい——。土台となるフレーム品質と拡張性が担保されているからこそ、ライダーの成長や用途の変化に合わせて「育てる楽しさ」を味わえる一台です(出典:MERIDA)。

【スクルトゥーラ4000の強みと設計思想の整理表】

| 項目 | 特徴・設計意図 | ライダーにとってのメリット |

|---|---|---|

| フレーム素材(CF3カーボン) | 上位形状を共有しつつ、積層と樹脂を調整した設計 | 推進力と快適性のバランスがよく、登坂・巡航で疲れにくい |

| ジオメトリー(姿勢設計) | 過度に前傾にならない、扱いやすい比率 | 初心者でもフォームを作りやすく、長時間走行が安定 |

| 内装ケーブル構造 | ケーブルをフレーム内にまとめる設計 | 外観がスッキリし、バッグ装着・輪行での扱いやすさ向上 |

| ブレーキ設計 | 放熱性とパッドクリアランスを考慮 | 長い下りでも制動が安定し、握力や不安を軽減 |

| タイヤクリアランス | 28〜32Cのワイドタイヤに対応 | 快適性を高めつつ転がりも損ないにくい |

| 標準ホイール | 耐久性と扱いやすさを重視 | まず「乗ること」に集中でき、後から交換効果を大きく体感できる |

| コンポーネント(11/12速) | 年式により仕様が異なる | 走行環境・脚力に応じてギア選択の幅が広い |

フレームCF3がもたらす剛性と快適性

CF3フレームは、上位のCF5と同一ジオメトリーを共有しつつ、カーボンの積層(レイアップ)と樹脂の配合を調整することで、日常からイベントまで幅広いシーンに合わせた乗り味へ最適化されています。形状は同じでも、積層の違いにより「ねじれにくさ(ハンドリング時の安定感)」と「縦方向のしなり(細かな振動の減衰)」の配分が変わります。結果として、CF3は推進効率を保ちながらも、荒れた路面の微振動をいなすしなやかさが強調され、ロングライドでの疲労蓄積を抑えやすい性格に仕上がっています。

踏み込んだ力を受け止める部分としては、BB(ボトムブラケット)やチェーンステーの局所剛性が要です。ここに十分な剛性が確保されていると、ペダリングのトルクが逃げにくく、斜度変化の多い場面でも加速が素直に立ち上がります。一方で、シートステーやトップチューブ側は縦方向の柔軟性を持たせる設計がとられ、サドルに伝わる突き上げを緩和します。この「硬さ」と「しなやかさ」の役割分担により、強く踏めば応え、流して走れば快適という二面性を自然に使い分けられます。

ヘッド周りはケーブルをフレーム内へ通す内装構造を採用し、空力面だけでなく実用面でも利点があります。雨天時にケーブルへ直接汚れが付着しにくく、ライトやバッグ類との干渉が減るため、ツーリング装備を追加してもコックピットまわりが煩雑になりにくい設計です。ACR規格対応で、将来的にステムとハンドルをフル内装のエアロコックピットへ換装するアップグレードにも道が開かれており、所有期間が長くなるほど価値が感じられます。

重量面では、同一サイズ・同等装備で比較した場合にCF5よりわずかに重い傾向がありますが、体感としては「登りで鈍る」というより「総合バランスが良い」と表現される領域に収まります。実走の登坂では、車体の絶対重量だけでなく、ホイールの慣性やギア比、ライダーのケイデンス維持のしやすさが効いてきます。CF3のしなやかな応答はペダリングを乱しにくく、長い上りで一定ペースを刻む場面でもリズムを保ちやすい特性があります。

【CF3とCF5の性格比較(同一ジオメトリーの中での違い)】

| モデル | フレーム構造・積層 | 乗り味の方向性 | 想定される用途・シーン |

|---|---|---|---|

| CF3(スクルトゥーラ4000 等) | 快適性を重視した積層と樹脂設計 | しなやかで疲れにくいバランス型 | ロングライド、通勤、イベント参加、成長に合わせたカスタム |

| CF5(上位グレード) | 軽量性・応答性を最優先した積層 | 反応が鋭く、踏んだ力がさらにダイレクト | レース、ヒルクライム、強い踏みを求める中〜上級者 |

コンフォート面の底上げには、タイヤ選択と空気圧設定の相性が重要です。28〜32C程度のワイドタイヤとチューブレスレディの組み合わせは、接地面形状が安定し、転がり抵抗を抑えつつ微振動の吸収にも寄与します。フレーム側で確保した縦方向のしなりに対し、タイヤのエアボリュームと低めの空気圧を足すことで、長時間の走行でも手足の痺れや上半身のこわばりが出にくい環境を作りやすくなります。

【タイヤ幅・空気圧と快適性の関係(目安)】

| タイヤ幅 | 空気圧(目安) | 期待できる効果 | 相性 |

|---|---|---|---|

| 25C | 高め(90–100psi) | 反応性は高いが路面の振動は拾いやすい | レース志向向け |

| 28C | 中間(80–90psi) | 推進力と快適性のバランスが良い | スクルトゥーラ4000標準構成と好相性 |

| 32C | やや低め(65–80psi) | 長時間走行での疲労を大幅に軽減 | ロングライド志向・ツーリングで高評価 |

取り回しとメンテナンス性も配慮されています。内装ケーブルは見た目がすっきりするだけでなく、輪行時に外部へ露出するケーブルが少ないため、引っかかりや取り外し時の煩雑さを抑えられます。フェンダーや収納アクセサリーの取り付け余地が確保された設計は、天候や用途の変化に柔軟に対応でき、日常ユースからイベントまで一台でカバーしたいニーズに応えます。

総じて、CF3は硬さを競うのではなく、必要な部分だけを確実に支えつつ、それ以外の領域で巧みに振動をいなす「中庸の最適化」を目指したフレームです。ロングライド、ヒルクライム、通勤・フィットネス走行といった実使用の幅広さにきちんと応え、ライダーのレベルが上がるほど細かなセッティング変更(ホイール、タイヤ、コックピット)で伸び代を感じられる設計思想が貫かれています。

【CF3フレームの構造と役割分担】

| フレーム部位 | 設計の狙い | 実際に感じられる効果 |

|---|---|---|

| BB周辺・チェーンステー | 局所剛性を高く設定し、力の逃げを抑制 | 踏み込んだ分だけ前に進む感覚が得られ、加速が軽い |

| ダウンチューブ | ねじれを抑制し、ハンドリング安定性を確保 | コーナーや高速巡航でのライン維持がしやすい |

| トップチューブ・シートステー | 縦方向のしなりを持たせ微振動を吸収 | 長時間走行でも腕・背中・腰の疲労を抑えやすい |

| フォーク | 路面からの初期衝撃を減衰 | 段差通過時の突き上げが少なく、前荷重でも安心 |

乗り心地に影響するシートステー形状

ロードバイクの後ろ三角(シートチューブ・シートステー・チェーンステーで構成される部分)は、乗り心地と推進効率の両方を左右します。スクルトゥーラ4000では、シートステー(サドル側へ伸びる細いパイプ)を意図的に扁平化し、縦方向にしなりやすく、横方向やねじれには必要な剛性を残す設計が採用されています。断面を縦に薄く、横に広くすることで、路面からの突き上げに対してはばねのようにたわみ、コーナリング時の横荷重やダンシングでのねじれには粘り強く抵抗する、相反する要求を同時に満たしやすくなります。

この扁平シートステーが生む縦方向のコンプライアンス(しなり量)は、微小な凹凸で発生する高周波の振動を減衰させ、腰・背中・手首に伝わる累積的な負担を軽減します。フレーム全体が硬く跳ね返すのではなく、一定量しなって復元するため、後輪が路面をとらえる時間が長くなり、結果としてトラクション(グリップのかかりやすさ)と安定感も得られます。多くのユーザーが「柔らかい乗り味」と表現する背景には、こうした縦方向のたわみの制御があります。

【扁平シートステーが担う役割と効果】

| 項目 | 設計の狙い | 得られる効果 | 実走での体感 |

|---|---|---|---|

| 扁平形状(縦薄・横広) | 縦方向にしなりを確保し、横/ねじれ方向は保持 | 路面振動を吸収しつつ、ハンドリングの安定性を維持 | 「乗り味が柔らかい」「跳ねずに路面を掴む」感覚 |

| 縦方向コンプライアンス | 微細な段差の振動をいなす | 長時間走行の疲労低減 | 腰・背中・手首の負担が少ない |

| 横方向剛性 | コーナリング時の荷重に耐える | ラインが乱れず操作が素直 | 下りや高速域で落ち着いた安定感 |

| ねじれ剛性 | ダンシング時の力の逃げを抑える | ペダル入力が推進力に変換されやすい | 登坂での「もたつき」が少ない |

一方で、推進力のロスを防ぐには、ペダリングトルクが集中するBB周辺やチェーンステー側の剛性が重要です。スクルトゥーラ4000は、この駆動系まわりの剛性を確保しながら、シートステーで振動吸収を担う役割分担を採用しています。強く踏めば推進力へ素直に変わり、流す場面ではしなりが突き上げをいなす——この二面性が長距離でもリズムを崩しにくい走りにつながります。

快適性をさらに引き上げる合わせ技として、カーボンシートポストの利用が挙げられます。丸型ポストは前後方向にわずかにしなりやすく、扁平シートステーの縦たわみと合わさることで、サドル上の微振動がいっそう穏やかになります。サドルレールのクランプ位置や突き出し量も、実はしなり方に影響します。突き出し量が増えるほどてこの効果でたわみ量は増えやすくなりますが、過度に伸ばすと剛性と耐久のバランスを崩すため、メーカーが示す締結トルクと挿入長の範囲内に調整することが前提です。

【駆動系と快適性の役割分担】

| 部位 | 性格 | 役割 | 乗り味の影響 |

|---|---|---|---|

| BB周辺 | 高剛性 | 踏力をロスなく伝達 | 加速が鋭く、登りで力が逃げない |

| チェーンステー | 高剛性+剛性方向を限定 | 推進方向のトルクを支える | 「踏んだら進む」フィーリングの基盤 |

| シートステー | 縦しなり重視 | 路面の微振動を吸収 | 長距離での疲労を抑える「柔らかい乗り味」 |

| シートポスト(カーボン) | 微細なたわみを付与 | コンフォート特性の微調整 | サドルの突き上げが穏やかになる |

タイヤ選択と空気圧設定も、シートステー設計の恩恵を引き出す鍵です。28〜32Cのやや太めのタイヤにすると、接地面形状が安定し、低めの空気圧でもリム打ちのリスクを抑えながら振動吸収とグリップの両立がしやすくなります。一般的な目安として、体重60〜75kgのライダーなら30Cチューブレスで前後それぞれ約4.0〜5.0bar、75〜90kgなら約5.0〜5.8barから微調整を始めると、転がりと快適性のバランスをつかみやすくなります(実際の推奨空気圧は使用するタイヤとホイールのメーカー指示に従ってください)。低圧側へ寄せるほど乗り心地はよくなりますが、サイドウォールのたわみ過多やコーナリング時の腰砕けを感じたら、0.1〜0.2bar刻みで戻すと妥協点を見つけやすくなります。

【タイヤ幅 × 空気圧 × 快適性の比較目安】

| 体重の目安 | 推奨タイヤ幅 | 空気圧の目安(チューブレス) | 走行感の特徴 |

|---|---|---|---|

| 60〜75kg | 28〜30C | 前 4.0〜4.6bar / 後 4.2〜4.8bar | バランスが良く、日常からロングまで対応 |

| 75〜90kg | 30〜32C | 前 5.0〜5.6bar / 後 5.2〜5.8bar | 安定感と快適性の両立がしやすい |

| 60kg以下 | 28〜30C | 前後とも 3.8〜4.3bar程度 | 振動吸収が増え、リラックスして走れる |

ディスクブレーキ車特有のポイントとして、ブレーキング時は左側シートステー〜チェーンステーに制動力が流れます。設計段階でこの荷重経路を織り込み、左右の剛性配分を最適化することで、制動時のヨー挙動(車体の回り込み)を抑えつつ、乗り心地に必要な縦しなりを確保しています。これにより、長い下りでもハンドリングが急にナーバスになりにくく、安心して姿勢を保てます。

最後に、実走でのチューニング手順を整理すると、まずはタイヤ幅と空気圧で快適性の土台を作り、次にサドル高・サドル後退量・シートポスト突き出し量を詰めて、しなりとパワー伝達の最適点を探る順番が効率的です。そのうえで、必要に応じてカーボンハンドルや低慣性ホイールへ発展させると、路面入力の総量がさらに減り、シートステーの設計意図を最大限に感じ取れるようになります。

重量バランスと登坂性能の関係

登りで速く、長く維持して走れるかは、単なる車体の軽さだけで決まりません。スクルトゥーラ4000はディスクブレーキ仕様のカーボンロードとして標準的な完成車重量帯(年式・サイズ・装備で差はあるがカタログ値でおよそ8.7kg前後)に収まりつつ、入力エネルギーを推進力へ変換する効率を重視した設計が特長です。具体的には、BB周辺とチェーンステーの局所剛性でペダリングトルクを受け止め、フロント三角のねじれ剛性でハンドリングを安定させる一方、後ろ三角の縦方向コンプライアンスで失速の原因となる微振動をいなします。結果として「踏めば進む」「力を抜けば転がる」というリズムを作りやすく、勾配変化の多い坂でもペースを崩しにくくなります。

登坂の体感を左右する主要因を整理すると、次の相互作用がポイントになります。

| 要素 | 影響のしかた | 実装・チューニングの目安 |

|---|---|---|

| フレームの剛性配分 | トルク伝達と蛇行抑制に直結 | BB・ヘッドは確実に、後ろ三角は縦しなりを残す |

| ホイールの慣性(主にリム重量) | 踏み出し・勾配変化での再加速 | リム外周200〜300gの軽量化でも体感差が大きい |

| ギア比とケイデンス維持 | 失速回避と心拍・筋負荷の均一化 | 50/34T×11-34Tなら急勾配の保険を確保 |

| タイヤと空気圧 | 路面追従性と微振動の抑制 | 28〜32C+やや低圧でトラクション確保 |

| 体の姿勢・荷重配分 | 前輪接地と後輪トラクションの両立 | サドル後退量と上体角度の微調整が有効 |

ギア比の具体例を挙げると、50/34Tのコンパクトクランクに11-34Tのスプロケットを組み合わせた場合、最ロー34×34はほぼ等速比(1:1)です。このとき700×28c相当(周長約2.1m)でケイデンス80rpmを維持できれば、概算で時速約10kmに相当します。急勾配の区間でもこの「回し続けられる回転数」を確保できれば、脚に局所的な高トルクを強いず、乳酸の急上昇や失速を避けやすくなります。

ホイールは登坂体感を変える現実的なテコです。特にリム外周の軽量化は慣性モーメントを減らし、勾配変化での再加速やタイトコーナー後の立ち上がりで効果が表れます。40mm前後のオールラウンドなカーボンリムは、下りと平坦の速度維持も両立しやすく、山岳コースの総合タイムに効きやすい選択です。加えて、チューブレスレディ化と28〜32Cのワイドタイヤは、低めの空気圧でも転がり抵抗を抑えつつ路面追従性とトラクションを確保し、ダンシング時の空転(スリップ)やシッティング時の微妙な失速を減らします。

「軽量化そのもの」より優先したいのは、一定ペースを保つためのセッティングです。具体的には、(1)ギア比の見直しでロー側の余裕を確保、(2)ケイデンスが落ちにくいサドル高・前後位置の調整、(3)ホイールの慣性低減、の順で取り組むと、同じ総重量でもヒルクライムの再現性が高まります。そのうえで、不要なハンドルまわりの重量物の削減や、ボトル・ツールの搭載位置最適化(重心を低く・中心に寄せる)を行えば、蛇行の抑制やダンシングの安定にも寄与します。

まとめると、スクルトゥーラ4000は「ピーキーな軽さで押し切る」設計ではなく、トルク伝達・安定性・快適性のバランスでペース維持を支えるタイプです。適切なギアと回しやすいポジション、慣性を抑えたホイール、路面に追従するタイヤの組み合わせにより、無理なく速さを継続しやすい登坂性能を引き出せます。長い上りでじわじわ差が開くのは、この「崩れにくいリズム」を作りやすい設計によるところが大きいのです。

ホイール交換で走行感はどう変わるか

ホイールは車体の性格を決める要素の中でも影響が大きく、踏み出しの軽さ、巡航の伸び、コーナリングの安定、ブレーキのコントロール感にまで波及します。スクルトゥーラ4000の標準ホイールは耐久性と扱いやすさを重視した構成で、学習期には最適ですが、走りの質を一段引き上げたい段階ではアップグレードの効果がはっきり体感できます。

まず注目したいのはリム外周の軽量化です。回転体の重量は慣性モーメントとして効くため、同じ重量削減でも外周(リム)側を軽くした方が、クリートを一回転させたときの立ち上がりが軽くなります。リム外周で200〜300gの軽量化でも、信号再発進、コーナー立ち上がり、勾配変化の再加速で差が出ます。さらにスポーク本数や交差数、ハブのラチェット機構(噛み合い角の細かさ)は、ダンシング時のトルク伝達や細かなペース変化への追従性に関係します。

リムハイトは用途選びの軸になります。おおまかな目安は次のとおりです。

| リムハイト | 走行感の傾向 | 想定する使い方 |

|---|---|---|

| 30mm前後 | 反応が軽く登坂向き、横風の影響が少ない | 山岳・テクニカルなコース |

| 35〜45mm | 巡航の伸びと登坂の軽さが両立 | オールラウンド・ロングライド |

| 50mm以上 | 平坦巡航に強い、横風の影響を受けやすい | 高速巡航・レース志向 |

スクルトゥーラ4000の性格を広く活かすなら、35〜45mmのオールラウンドなカーボンホイールが扱いやすく、平坦の速度維持と登坂の軽快さの妥協点を取りやすくなります。ハブの回転抵抗やフランジ幅(スポークの左右張り出し量)も横剛性とコーナリングの安定に効くため、登坂主体でも前後で特性を変える(例:フロント浅め・リアやや深め)セットアップは有効です。

タイヤとの組み合わせも走行感を左右します。内幅21mm前後の現代的なリムと28〜32Cのワイドタイヤを組み合わせると、接地形状が安定し、空気圧を少し下げても転がり抵抗が上がりにくく、路面追従とグリップが向上します。チューブレスレディ化は、パンクリスク低減(シーラントによる自己修復)と低圧運用の許容度向上に寄与し、疲労の原因となる微振動を減らします。空気圧は体重・タイヤ構造・路面で変わりますが、28〜30Cなら多くの体格でおおむね前後4.0〜5.5barの範囲から微調整を始めると、転がりと快適性の折衷点を掴みやすくなります(最終的には各タイヤ・リムのメーカー推奨値を優先してください)。

ブレーキとの相性も忘れずに確認します。ディスクブレーキは発熱がローターへ逃げるため、リムブレーキ時代よりもカーボンリムの熱問題は軽減されましたが、連続下りではローター径(160mm推奨)とパッドの状態が制動安定性に影響します。剛性の高いホイールへ替えた場合、制動の初期応答がシャープになることがあり、パッド材質やローター径の最適化、ホース内圧の点検も同時に行うとコントロール性が揃います。

ホイールを交換する順序は、目的に合わせて次の考え方が実用的です。まずは標準タイヤを信頼できる転がり性能のモデルに切り替え、次にチューブレスレディ化で快適性と耐パンク性を底上げし、そのうえでリムハイトとリム重量の最適化へ進む——この階段を上がると、費用対効果を取りこぼしにくく、走行感の変化も把握しやすくなります。結果として、スクルトゥーラ4000の持つしなやかなフレーム特性と、アップグレードしたホイールの反応性が噛み合い、平坦・登坂・下りのバランスが高い次元で整います。

用途別に見たモデルの立ち位置

スクルトゥーラ4000は、日常の通勤・フィットネスから週末のロングライド、ヒルクライムイベントまで幅広く対応できる汎用性を軸に設計されています。軽さと反応性(踏み込んだ力が進みに変わる感覚)、振動吸収性(細かな揺れをいなす性質)のバランスが良く、コースの勾配や路面状況が頻繁に変わる日本の一般道でも扱いやすいキャラクターです。ケーブル内装や実用的なタイヤクリアランスにより、ライトやバッグ類との相性も良く、通勤・ツーリング装備を加えても扱いにくくなりません。

同じラインナップのリアクトは、空力(エアロ)性能を最優先したモデルです。深いリムのホイールと組み合わせると、時速30kmを超える巡航域での伸びの良さが際立ちます。フレーム断面は空気抵抗を減らす形状に最適化され、専用シートポストなどの一体構造を採用するため、平坦路やレースで平均速度を高く保ちたいケースに適します。対して、横風の影響や路面の段差に対する快適性は、オールラウンド設計のスクルトゥーラ4000に一日の長があります。

スクルトゥーラエンデュランス4000は、さらに長距離と快適性を重視した派生モデルです。アップライトな乗車姿勢を作りやすいヘッドチューブ長、太めのタイヤ(32Cクラス)に対応するクリアランス、フルフェンダーを視野に入れたダボ穴など、全天候や荷物搭載を想定した設計が特徴です。荒れた舗装や雨天走行が多い環境、バイクパッキングでの旅など、走行条件の変化へ柔軟に適応します。

以下に、代表的な3モデルの性格と用途の違いを整理します。

| モデル名 | 性格づけ | 得意なシーン | 装備・仕様の特徴(例) |

|---|---|---|---|

| スクルトゥーラ4000 | 軽さと快適性のバランス重視のオールラウンダー | 通勤・ロングライド・ヒルクライム・起伏の多い一般道 | 丸型シートポストで拡張性が高い、ケーブル内装で装備干渉が少ない |

| リアクト | 空力最適化の高速巡航特化 | クリテリウムやロードレース、平坦の高速巡航 | 専用シートポストとエアロ断面、横風の配慮が必要な場面あり |

| スクルトゥーラエンデュランス4000 | 長距離快適・安定志向 | ツーリング、悪路寄り舗装、雨天や荷物搭載 | 太めのタイヤとフルフェンダー想定の設計、アップライトな姿勢が取りやすい |

選び方の観点を絞ると、次の三点が目安になります。第一にコースプロフィール:平坦中心で速度を上げたいならリアクト、アップダウンや山岳を幅広く走るならスクルトゥーラ4000、距離と天候の変化に強い一台ならエンデュランス。第二に装備運用:丸型シートポストでサドル・ポスト選択肢を広く取りたい、フェンダーやバッグを積極的に使いたい、といった拡張性の要件。第三に快適性:タイヤ幅や空気圧の自由度を活かして路面入力を抑えたいかどうかです。

スクルトゥーラ4000は、これら三つの観点が拮抗する現実的な環境で「ちょうど良い」解を提示します。ホイールとタイヤ、コックピットの調整によって高速寄りにもロングライド寄りにも振れるため、一台で多目的に使い回したいライダーに適しています。逆に、明確に高速レース志向であればリアクト、全天候長距離・装備前提ならエンデュランスという住み分けが分かりやすいでしょう。

スクルトゥーラ 4000(メリダ)の評価の結論

- 軽量化の伸びしろとカスタム優先度

- 柔らかいフィーリングのメリット背景

- 評判と口コミから読み取れる傾向

- 中古購入時に見るべきチェックポイント

- どんな人におすすめかタイプ別に整理

- 総括:スクルトゥーラ 4000(メリダ)の評価総まとめ

軽量化の伸びしろとカスタム優先度

ロードバイクの軽量化は「できるだけ軽くする」競争ではなく、走りの質を高めるための最適化です。スクルトゥーラ4000はフレーム剛性が過度にピーキーではないため、アップグレードの効果が素直に表れやすい設計です。とくに回転体(タイヤ・チューブ・ホイール)と接地要素は体感差が大きく、費用対効果の面でも優先度が高くなります。以下では、実施順序、期待できる効果、注意点を具体的に整理します。

優先順位の考え方と期待効果

| 優先度 | 項目 | 主な狙い | 期待効果(体感) | 想定コスト感 |

|---|---|---|---|---|

| ① | タイヤ(+チューブ/チューブレス) | 転がり抵抗低減、グリップ、耐パンク | 加速の軽さ、巡航時の伸び、快適性向上 | 小〜中 |

| ② | ホイール(リム重量・剛性・ハイト) | 慣性低減、応答性、速度維持 | 踏み出し向上、登坂と再加速が軽い | 中〜大 |

| ③ | コックピット(ハンドル/ステム) | ポジション最適化、前荷重制御 | 長距離の疲労減、下り/登りの安定 | 小〜中 |

| ④ | ドライブトレイン(コンポ) | 変速精度、ギアレンジ、静粛性 | ケイデンス維持のしやすさ、快適な変速 | 大 |

※コスト感は市場価格の一般例。実際はブランドやグレードで変動します。

1.タイヤとチューブ:最小投資で最大の体感差

- ローリング性能の良いモデルへ変更し、幅は28〜32Cを基準に選ぶと、快適性と転がりの両立が得やすくなります。

- チューブレスレディ化は、低圧運用の許容度を広げ、微振動を減らして疲労を抑制します。シーラントにより小さなパンクに対する自己修復が働く点も実利です。

- 目安として、クリンチャーから同クラスの高性能タイヤ+軽量チューブに替えるだけで、1本あたり数十グラムの軽量化と明確な転がり改善が見込めます。

2.ホイール:慣性モーメントの低減が登りと再加速に効く

- 体感に直結するのは外周(リム)側の軽量化です。合計で200〜300gの削減でも、信号再発進や勾配変化での再加速がはっきり軽くなります。

- リムハイトは35〜45mmがオールラウンド。登坂・平坦・下りのバランスが取りやすく、スクルトゥーラ4000の汎用性と噛み合います。

- ハブのラチェット角が細かいモデルは踏み足の“遊び”が少なく、細かなペース変化に追随しやすくなります。

3.コックピット:軽量化以上に「姿勢の最適化」が効く

- ハンドル幅・リーチ・ドロップ量を体格と可動域に合わせると、胸郭が開き呼吸が安定、上体の余分な緊張が抜けて長距離で効きます。

- ステム長・角度の調整は前後荷重バランスを最適化し、ヒルクライムでの蛇行抑制や下りの安心感につながります。

- 軽量モデルへの変更は数十グラム単位の効果ですが、実走の疲労軽減という“質”の改善が主眼です。

4.ドライブトレイン:ギアレンジと変速品位のアップグレード

- 11速(2×11)から12速(2×12)へ移行すると、ワイドレンジを保ったまま歯数刻みが細かくなり、一定ケイデンスを維持しやすくなります。長い登りや向かい風でも、脚に“合う”ギアが見つかりやすくなるのが利点です。

- 電動化(Di2など)は変速の確実性・軽さ・一貫性を高め、指先の負担や冬季グローブ着用時の操作性にも寄与します。費用は掛かるため、ホイールとタイヤの最適化後に検討すると投資回収を実感しやすくなります。

仕様トレンドの比較表(目安)

| 項目 | 11速世代の例 | 12速世代の例 |

|---|---|---|

| コンポ構成 | Shimano 105 R7000(2×11) | Shimano 105 R7100(2×12) |

| 標準ギア比 | 50/34T・11-30T | 50/34T・11-34T |

| ねらい | コスト重視・必要十分な性能 | ワイド化で登坂余裕とケイデンス維持 |

| 体感差の傾向 | 変速応答は充分にスムーズ | ロー側の余裕と静粛性が高い傾向 |

実行順序の「正解例」

- タイヤの性能アップ(必要なら幅を見直し)+チューブレスレディ化

- ホイールの慣性低減(35〜45mmのカーボン、信頼できるハブ)

- コックピットのフィット調整(幅・リーチ・ステム長を最適化)

- 変速系の刷新(12速化や電動化でギア選択の自由度と品位を向上)

この階段を上がると、費用対効果を取りこぼさずに「加速の軽さ」「巡航の伸び」「登坂のペース維持」「長距離での疲れにくさ」が段階的に揃っていきます。スクルトゥーラ4000の素直なフレーム特性は、こうした順序立てたカスタムと非常に相性が良く、長期的に満足度の高い仕上がりを目指せます。

柔らかいフィーリングのメリット背景

ロードバイクで語られる「柔らかい」は、単なる“弱さ”ではなく、意図して設計された縦方向のしなり(コンプライアンス)を指します。スクルトゥーラ4000が高評価を得るのは、駆動力を受け止めるべき部分の剛性は確保しつつ、乗り心地とトラクションに効く微小なたわみを許容するバランスにあります。結果として、脚からの入力は前進力へ通し、路面からの細かな突き上げは丸くいなす——この二律背反の両立が「柔らかいのに進む」感覚を生みます。

縦方向のしなりは、舗装の継ぎ目や細かな荒れで発生する高周波の振動を減衰し、サドルや手元に伝わるノイズを抑えます。長時間のライドでは、この微振動の総量が腰・背中・手首の疲労に直結します。しなりが適切に働くと、体が不要な力で突き上げに抗う機会が減り、呼吸とケイデンスが乱れにくく、結果として一定のペースを刻みやすくなります。ヒルクライムでの「淡々と回せる」感覚は、こうしたノイズ低減の副産物でもあります。

この特性は、フレーム各部の役割分担によって成立します。BB周りやチェーンステーはトルク伝達に関与するため剛性を確保し、加速時のエネルギー損失を抑えます。一方で、シートステーとトップチューブは縦たわみを許容し、突き上げや細かな入力を吸収する“ばね”として機能します。ねじれ・横方向の剛性はハンドリングの安定とコーナリングでのライン保持に関わるため、必要量を維持したうえで縦方向だけを選択的に柔らかくする——これがカーボン積層設計の肝です。

タイヤと空気圧のセットアップは、この「柔らかさ」を増幅します。28〜32Cのやや太めのタイヤは接地面の形が安定し、空気の“ボリューム”が振動を一次的に吸収します。空気圧は推奨範囲の下側から微調整を始めると、快適性と転がりの折衷点が見つかりやすくなります。例えば体重60〜75kgなら28〜30Cで前後おおむね4.0〜5.5bar、75〜90kgなら4.8〜6.0barを起点に、0.1〜0.2bar刻みで調整すると、コーナーでの“腰砕け”や直進での“もたつき”を避けながら乗り味を整えやすくなります(最終値は使用するタイヤ・リムの推奨に従ってください)。

| 体重 | 推奨タイヤ幅 | 空気圧の基準(前 / 後) | 期待できる走行感 |

|---|---|---|---|

| 60〜75kg | 28〜30C | 4.0〜5.5 bar | しなりを活かしつつ転がりが軽い |

| 75〜90kg | 30〜32C | 4.8〜6.0 bar | 安定感が高く路面追従性が向上 |

| 90kg以上 | 32C以上 | 5.2 bar以上から微調整 | 剛性と快適性のバランスを確保しやすい |

コックピットやサドルまわりの合わせ込みも、柔らかいフィーリングの恩恵を引き出します。丸型カーボンシートポストは前後方向にわずかな弾性を持ち、シートステーの縦たわみと相乗してサドル上の微振動を穏やかにします。サドル高・後退量・シートポストの突き出し量は、たわみ量とペダリング効率の“支点”を変えるため、メーカー指定の挿入長と締結トルクを厳守しつつ、踏みやすさと快適性の接点を探るのが賢明です。

「柔らかい=遅い」という誤解に対しては、入力と出力の時間軸で考えると整理できます。縦方向のしなりは入力を遅らせる“遅延”ではなく、不要な高周波成分をフィルタして推進に不要な上下動を減らします。パワーが逃げるのではなく、リズムを乱すノイズを取り去ることで、一定ケイデンスを維持しやすくなり、平均速度に寄与します。スプリントの極限域だけを狙うのでなければ、日常のサイクリングからロングイベントまで、総合的な速さと疲れにくさを両立させる設計思想だと捉えられます。

要するに、スクルトゥーラ4000の「柔らかい」は、しなりを戦略的に使って走りのノイズを抑え、ペース維持と快適性を底上げするための選択です。フレーム設計、タイヤ・空気圧、シートポスト・ポジションの最適化が噛み合うほど、その価値ははっきり体感できるようになります。

【フレーム各部の役割と「柔らかいフィーリング」への影響】

| フレーム部位 | 剛性 / しなりの方向性 | 担う役割 | 走りに現れる体感効果 |

|---|---|---|---|

| BBまわり | 高い剛性を確保 | ペダル入力 → 推進力へ変換 | 踏んだ分だけ前へ進む / 加速が鈍りにくい |

| チェーンステー | 横方向・ねじれ方向に強い | トルク伝達と後輪の安定 | ダンシングで力を逃がさず登坂が安定 |

| シートステー | 縦方向にしなりを許容 | 微振動の吸収・快適性向上 | サドルからの突き上げが穏やかになる |

| トップチューブ | 縦のしなり・横の安定を両立 | 衝撃吸収とハンドリングの調和 | 長時間走行でも上半身の疲労が軽減 |

評判と口コミから読み取れる傾向

ユーザーの声を整理すると、まず多くの評価が一致しているのは「扱いやすさ」と「快適性」です。前傾が深すぎないジオメトリーにより、初めてのカーボンロードでも無理のない姿勢を確保しやすく、短距離からロングライドまで姿勢維持が苦になりにくいという意見が目立ちます。しなやかさを持たせた後ろ三角の設計が微振動を抑え、手・腰・背中への累積的な負担を軽減するため、翌日に疲労が残りにくいという指摘も多数見られます。

走行フィーリングに関しては「登り返しで失速しにくい」「勾配変化への追従が素直」という表現が頻出します。これは、踏力を受け止めるBB周りの剛性と、路面入力をいなすシートステーのコンプライアンスが両立していることに由来します。結果として、ヒルクライムや起伏の多い一般道での一定ペース維持が得意とされ、長時間のライドでもリズムが崩れにくいと評価されます。

外観と実用面では、ヘッド周りのケーブル内装が「見た目がすっきりして清掃しやすい」「ハンドルバッグやライトと干渉しにくい」と好意的に受け取られています。ディスクブレーキの放熱配慮やパッドクリアランスが広い点に触れ、「長い下りでもフェードしにくい」「ローターとパッドの擦れ音が出にくい」といった安心感につながる声もあります。タイヤクリアランスの余裕については、28〜32C付近までの実用域で快適性を引き出しやすいとの意見が中心です。

一方で、標準ホイールやタイヤに対する評価は「必要十分」「学習段階には適切」としつつ、走行量が増えるとアップグレードの余地を感じやすいという傾向があります。具体的には、40mm前後のオールラウンドなカーボンホイールや、転がり性能に優れた28〜32Cタイヤ、チューブレスレディ化への関心が高く、これらの変更で「踏み出しが軽くなった」「巡航が伸びる」「登坂の再加速が楽」といった体感差が得られたという声が多く挙がります。

【スクルトゥーラ4000の口コミで多く語られる評価ポイント】

| 評価観点 | よく見られるユーザー意見 | 技術的な背景 / 理由 | 得られる体感 |

|---|---|---|---|

| 乗り心地・快適性 | 長時間乗っても疲れにくい / 翌日に残りにくい | 扁平シートステーとCF3フレームの縦方向しなりが微振動を吸収 | 腰・手・背中の負担が減り、ロングでもペース維持がしやすい |

| 扱いやすさ・姿勢作り | 前傾がキツすぎず、初めてでも乗りやすい | スタック・リーチが極端にレーシーではない中庸ジオメトリー | 姿勢が安定しやすく、体力がない段階でも無理が少ない |

| 登坂・ペース維持 | 勾配変化で失速しにくい / リズムが崩れない | BBまわりの剛性と、振動吸収の役割分担の最適化 | 「柔らかいのに進む」という実走での感覚につながる |

| 外観と実用性 | 内装ケーブルがスッキリ / バッグ類が干渉しにくい | ヘッド~フレーム内装構造&ディスク設計 | 見た目のクリーンさと、ツーリング装備の組み合わせ自由度が高い |

| ブレーキ性能 | 長い下りでも安心できる / フェードしにくい | 放熱設計・パッドクリアランス確保 | 制動時の安定感が高く安全性に寄与 |

| 標準ホイール・タイヤ | 「必要十分」だが慣れると物足りる | 耐久・汎用寄りのスペック構成 | 走行量が増えるとアップグレード効果を実感しやすい |

メンテナンス面の言及としては、フル内装化に伴う取り回しや作業性を懸念する意見もありますが、日常的な使用では大きな支障はないという受け止めが大勢です。サイズ選びでは、スタック・リーチが極端でないため「またがりやすく、前後方向の調整幅も取りやすい」というポジティブな記述が目立ちます。サドルやハンドル幅など接触点の好みには個人差があるため、「まずは純正で距離を重ね、必要に応じて交換」という段階的なアプローチが推奨される傾向です。

総括すると、スクルトゥーラ4000は「初めてのカーボンでも違和感なく乗り始められる」「走力の向上に合わせて確実に伸びる」という評価が定着しています。ベースとなるCF3フレームの懐が深く、ホイール・タイヤ・コックピット・コンポの順で計画的に拡張すると、扱いやすさを損なわずに戦闘力を高められる——この「長く使えるプラットフォーム」という性格が、多くの口コミで共通項として語られています。

【評判の傾向まとめ(ポジティブ/ネガティブのバランス)】

| 評価種別 | 主な内容 | 傾向量 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ポジティブ評価 | 扱いやすい / 疲れにくい / 登りでリズムが崩れにくい | 多い | 初心者〜中級のユーザー層の声で特に一貫 |

| 実用面評価 | 内装ケーブルがスッキリ / 下りの制動が安心 | 多い | 見た目と実走での安定感の両面で支持 |

| 改善余地として挙げられる点 | ホイール・タイヤはアップグレード余地が大きい | 中程度 | 不満というより「伸びしろ」扱い |

| ネガティブ評価 | 特に大きな不満は少なく個人の好み差に収束 | 少なめ | 体格・用途の違いが影響 |

中古購入時に見るべきチェックポイント

中古を選ぶ際は、見た目の綺麗さよりも「構造の健全性」と「維持コスト」を優先して判断すると失敗が少なくなります。以下では、現物確認での手順と判定基準を部位別に整理し、実際に合否の目安を付けやすい観点まで踏み込みます。

1) フレーム/フォーク(最優先)

- 点検範囲

ヘッドチューブ周辺、トップチューブ、シートステーとブリッジ、BBシェル周囲、ディスクブレーキ台座、リアエンド、フォーククラウン〜ドロップアウト - 着目点

塗装ヒビの下に「段差」「盛り上がり」「白濁」がないか。艶ムラや局所的な波打ちは再塗装やパテ埋めの可能性。 - 指で縁をなぞる

段差やエッジの“欠け”がないか(外力痕の目安)。 - ライン直視

強い光源を斜めに当て、長手方向に“歪み”がないかを観察。 - ディスク台座

フェースが平行で、固定ボルト穴に“かじり”や座面のめくれがないか。 - ディレイラーハンガー

真っ直ぐか、交換可能か(曲がりは変速不良の原因)。 - カーボンステアラー

ステム締結痕のクラック有無、コラム突出量、コンプレッションプラグの有無と位置。

※カーボンは外観で判定が難しい領域があるため、迷ったらショップでの点検(必要に応じ超音波・浸透探傷等)を検討します。

2) ブレーキ(ディスク)

- ローター

摩耗溝や歪み、青変(過熱痕)有無。厚みは“新品1.8mm/使用限度1.5mm”を採用するメーカーが多く、1.5mm以下は交換前提の目安になります(出典:Shimano)。 - パッド

残量と偏摩耗、グレージング(鏡面化)有無。 - キャリパー

ピストンの戻り、オイル滲み、台座との平行。 - ホース/フィッティング

割れ・擦れ跡、レバー根元の滲み確認。

3) ホイール

- 振れ

横振れ・縦振れが目視で大きくないか(簡易判定はブレーキパッドやタイヤレバーを“ゲージ”に用いる)。 - スポークテンション

明らかな“緩み音”や局所的なテンション差がないか。 - ハブ

ガタ(左右に揺すってコツコツ音)・ざらつき回転の有無、フリーボディの空転音が不自然に重くないか。 - リム

打痕・ひび・ビードフックの欠け、チューブレスタップの状態(剥がれ・気泡)。

4) 駆動系

- チェーン

チェッカーで伸び率を測定。11/12速では0.5%で交換推奨の目安、0.75%超はスプロケットも同時交換の可能性が高まります。 - スプロケット/チェーンリング

歯先の鮫歯化、外周の部分摩耗、塗装剥離の進行。 - プーリー

ガタ、歯のとがり、回転のざらつき。 - シフト

全域で素直に変速するか(ロー側・トップ側・跨ぎ段での躊躇や多段送りの引っかかり)。

5) コックピット/シート周り

- ハンドル

クランプ痕のクラック、レバー締結部の傷、落車痕。 - ステム

過度なトルク痕、フェースプレートの歪み、ボルトの腐食。 - シートポスト

挿入長の余裕(MIN INSERTを超えているか)、固定部のカジりや割れ。 - サドルレール

左右非対称の曲がりやクランプ痕の凹み。

6) 年式・仕様の整合(11速 or 12速)

- スクルトゥーラ4000は年式により11速(R7000系)と12速(R7100系)が混在します。

- 12速は11-34Tのワイドレンジと細かい歯数刻みでペース維持に有利。11速車を12速化する場合、STI・RD・カセット・チェーン・一部ホイールフリーボディの互換確認が必要になります。

- 将来の拡張計画(ホイール・電動化・ギア比)を見据えて現状仕様を記録しておくと、追加費用の見積もりが明確になります。

7) 付属品・履歴・サイズ

- 書類

購入レシート、取扱説明書、メンテ履歴(ブリード・ベアリング交換・チェーン交換の時期)。 - クラッシュ歴

輪行・落車の有無、修理歴(再塗装・補修内容)。 - サイズ適合

スタック/リーチ値が過度に外れていないか。跨った状態・仮組みでペダリングと上体角度を確認。

8) 価格の妥当性と“見送り基準”

- 交換前提パーツ(チェーン、ローター、タイヤ、バーテープ等)の費用を上乗せして相場比較。

- 見送り推奨のケース:ディスク台座やヘッド・BBシェルの歪み、フォークコラムのクラック、フレームの層間剥離が疑われる、雨ざらし保管による腐食が広範囲——これらは修復費が高額化しやすく、長期の信頼性を損ねます。

要するに、中古は「安いから買う」ではなく、構造健全性・消耗度・拡張計画の三点を同時に評価するのが肝心です。点検の結果、主要部品に複合的な交換が必要なら、同価格帯の別個体や上位グレードの新古品へ選択肢を広げる方が、総所有コストと安心感の面で得策になる場合があります。

どんな人におすすめかタイプ別に整理

スクルトゥーラ4000は、特定用途に尖らせた競技機ではなく、幅広い走行シーンを一台でこなすことを前提に設計されたバランス型です。下記のようにライダー像ごとに軸足と推奨セッティングを整理すると、このモデルが“ちょうど良い”と感じられる理由が明確になります。

主なライダータイプと推奨セッティング(目安)

| ライダータイプ | 主目的・走行環境 | 推奨タイヤ | 推奨ホイール | 推奨ギア比・構成 | コックピットの考え方 | 相性が良い理由 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ロングライド重視 | 100km超、路面変化多め | 30–32C TL | 35–45mm 軽量オールラウンド | 50/34T×11–34T(12速推奨) | リーチ短め・握り替えしやすい形状 | しなやかな後ろ三角+低圧運用で疲労を抑えやすい |

| ヒルクライム志向 | 勾配変化、多段加減速 | 28–30C 低転がり | 30–40mm 軽量・外周軽い | 50/34T×11–34T(1:1確保) | やや前荷重化しやすい長さに調整 | BB周りの確実な剛性で再加速が軽い |

| 初めてのカーボン | 基礎づくり・フォーム習得 | 28–30C 標準寄り | 純正→段階的に更新 | 11速でも十二分、将来12速化 | ハンドル幅は肩幅基準で無理なく | ジオメトリーが攻撃的すぎず、上達に合わせて拡張しやすい |

| 通勤・日常+週末 | 毎日の街乗り+週末プチ遠出 | 30–32C 耐パンク高 | 35–45mm 耐久性重視 | 50/34T×11–32T以上 | 少し高めのハンドルで視界確保 | 内装ケーブルで装備干渉少、扱いが楽 |

| 悪天候・荒れ舗装対応 | 雨天や粗い路面 | 32C TL耐パンク | 35–45mm 強度高め | 50/34T×11–34T | ブラケット高めで安定優先 | タイヤクリアランスと制動安定、フェンダー互換性を活かせる |

| 平坦高速巡航特化 | 30km/h超の維持が最優先 | 26–28C 低Crr | 50mm以上エアロ | 52/36T×11–30Tなど | 前低めで空力重視 | この目的ならリアクトが適任、スクルトゥーラ4000は万能寄り |

※TL=チューブレス。空気圧は各タイヤ・リムの推奨範囲内で調整してください。

ロングライド主体の人

長時間走るほど微振動の総量が疲労に直結します。スクルトゥーラ4000は縦方向のしなりを活かす構造のため、30–32Cのチューブレスとやや低めの空気圧を組み合わせると、体力の消耗を抑えつつ巡航のリズムを刻みやすくなります。ホイールは35–45mmの軽量オールラウンドが、登坂と平坦を両立させるうえで扱いやすい選択です。

ヒルクライムやアップダウンを攻めたい人

再加速の軽さはホイール外周重量に大きく左右されます。30–40mmで外周の軽いカーボンホイールを選び、ギアは50/34T×11–34Tで1:1を確保すると、斜度変化でケイデンスが落ちにくくなります。フロント荷重を適度に高められるステム長とハンドル落差を選ぶと、蛇行を抑えてラインキープしやすくなります。

初めてのカーボンからステップアップしたい人

まずは標準構成でフォームとケイデンスの基礎を固め、慣れたらタイヤ→ホイール→コックピット→変速系の順に段階的に更新すると、費用対効果を取りこぼしにくく、変化も把握しやすくなります。CF3フレームは上位形状を共有するため、アップグレードで着実に伸びる“芯”が備わっています。

通勤・日常+週末ワンデイの人

毎日使うなら耐パンク性と視界が優先です。30–32Cで堅牢なタイヤ、やや高めのハンドル、ライトやバッグとの干渉が少ない内装ケーブルという要素が、日々の扱いやすさに直結します。週末は空気圧と装備を切り替えるだけでロングにも対応しやすく、汎用性の高さが活きます。

雨天や荒れた舗装が多い環境の人

32Cのチューブレスと密閉性の高いリムテープでエア保持と耐パンク性を上げ、ブレーキはローター径やパッドの状態を常に良好に保つ運用が安心です。フェンダー台座の互換性を活かして簡易フェンダーを使えば、通勤からツーリングまで天候の影響を最小化できます。

平坦の高速巡航を専ら狙う人

平均速度の向上が第一目的なら、空力形状を徹底したリアクトが適任です。スクルトゥーラ4000でも50mm級ホイールと低Crrタイヤで巡航域は底上げできますが、横風耐性や総合バランスを含めると、万能型としての強みを活かす運用が現実的です。

サイズと将来設計の考え方

過度に攻撃的でないジオメトリーは、初期はリラックス姿勢、上達後はステムやハンドルで前傾を深める余地を残します。将来的に12速化やフル内装コックピットへ拡張する計画も立てやすく、一台で“育てる”楽しみを得やすいのが強みです。

まとめると、スクルトゥーラ4000は「ロングも登りも、日常も週末も」一つの軸で繋ぎたい人に向く万能型です。目的が平坦高速に特化する場合のみリアクトが分かりやすい解で、それ以外の多くのシーンでは、タイヤ・ホイール・ギア・ポジションの合わせ込みによって、このフレームのポテンシャルを幅広く引き出せます。