ビアンキのスプリントを購入検討している方は、「自分に合う特徴はどこか」「評判や口コミでは何が評価されているのか」「重量や軽量化の違いは体感にどう影響するのか」など、さまざまな疑問を抱いていることでしょう。さらに、リムブレーキとディスクブレーキの違いや、フレーム設計の特徴、中古モデルの選び方、メリット・デメリットの見極め、どんな人に向いているのかも気になるポイントです。本記事では、これらの疑問を一つずつ丁寧に解説し、ビアンキのスプリントを最適な形で選ぶための判断基準をわかりやすくまとめています。

ビアンキのスプリントに関する基本性能と魅力を徹底解説

- 特徴から見るスプリントの走行性と設計思想

- フレーム形状と素材がもたらす剛性と快適性

- ディスクブレーキ仕様の制動力とメンテナンス性

- リムブレーキモデルの乗り味と軽快さの違い

- 重量の軽量化を意識したパーツ構成と実測データ

特徴から見るスプリントの走行性と設計思想

スプリントは、フルカーボンのモノコックフレームを核に据えたオールラウンド設計で、走りのしやすさと速度維持のしやすさを同時にねらったモデルです。ここでいう「オールラウンド」とは、平坦の巡航、登坂、下り、日常のサイクリングから週末のレース入門まで、幅広い場面に違和感なく対応できる性格を指します。過度に反応が鋭すぎず、かといって鈍重にもならない—この中庸の味付けが、初めてのカーボンロードとして扱いやすい理由です。

走行安定性の基盤はジオメトリーにあります。ホイールベース(前後ホイール中心間の距離)は極端に短すぎず、直進時の落ち着きが得られる設定です。ステアリング軸まわりの角度やフォークオフセット(前輪の軸位置のずれ量)も、クイックすぎない応答を意識しており、集団走行や長時間ライドでラインを保ちやすく、コーナーでの挙動も読みやすく整えられています。初中級者がスピードを上げても怖くなりにくいのは、この「予測しやすさ」が大きく寄与します。

一方で、ペダルを踏み込んだ際の加速感も損なっていません。BB(ボトムブラケット)まわりやダウンチューブは剛性を確保し、踏力をフレームが受け止めて前進力に変えやすい構成です。いわゆる「しなる=柔らかい」わけではなく、必要な方向にだけたわみを許し、前に進む感覚を出す――そんな設計意図が感じられます。登りでは腰を落ち着けて回しても、ダンシングでテンポよく刻んでも、推進のリズムを崩しにくいのが特徴です。

空力面では、現行世代が採用するケーブルのフル内装化が効いています。ハンドル周りからフレーム内部へケーブルを通すことで、風を受ける面を減らし、見た目もすっきりします。空気抵抗は速度が上がるほど効いてくるため、巡航域での消費エネルギーを抑えたいロングライド派にとってもメリットが生まれます。内装化に伴いヘッド周りの構造が強化され、スプリント時のハンドルの安定にもつながっています。

快適性は主に後ろ三角の設計で調整されています。ドロップドシートステー(シートチューブのやや低い位置で後ろ三角を結ぶ構造)により、路面からの細かな突き上げを和らげ、長時間でも手首や腰に疲労が溜まりにくい方向へ調律。振動吸収を前面に出すハイエンド耐久モデルほどの“しっとり感”は狙っていないものの、タイヤ幅や空気圧の選択で快適性の余地を広く取ってあるため、用途に合わせて味付けを変えやすい点が強みです。

装備面は、機械式シマノ105の12速を中心とした堅実なパッケージが基本で、将来的な拡張も考えやすい構成です。例えば、標準の30mmクラスのホイールは耐久性と扱いやすさを優先した選択で、ここをチューブレス対応の軽量ホイールに置き換えるだけでも登坂や再加速の印象が変わります。コクピット(ハンドル・ステム)やサドルを見直せば、ポジション最適化と同時に重量面の利得も見込めます。ブレーキ方式はリム/ディスクの両系統が存在し、晴天主体で軽快さを重視するならリム、全天候でコントロール性を求めるならディスクが選択肢になります。

【ブレーキ方式の選択比較】

| ブレーキ方式 | 強み | 注意点 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| リムブレーキ | 車体が軽く反応が軽快 / 整備しやすい | 雨天や長い下りで制動力が落ちやすい | 晴天中心 / ヒルクライム / 軽快さ重視 |

| ディスクブレーキ | 制動力が安定 / 疲れにくい速度管理 | メンテナンスの習熟が必要 | ロングライド / 速度管理 / 全天候派 |

総合すると、スプリントは「速さだけ」「快適さだけ」に寄らず、基礎体力のようにどのシーンでも平均点以上を取りにいけるのが本質です。これにより、初めての一台としても、手を入れてステップアップしていくベース車としても成立します。ロングライド中心のユーザーには疲れにくい安定感を、週末レースに挑むユーザーにはアップグレードで伸びる余白を、それぞれ提供できる設計思想が、モデル名に違わぬ“軽快さの持続”を支えています。

【スプリントの設計思想がもたらす走行特性の整理表】

| 設計要素 | 具体的な構造・仕様 | 走行中に感じられる効果 | 主に効くシーン |

|---|---|---|---|

| フレーム素材 | フルカーボンモノコック | しなりと剛性のバランスが良い | 平坦巡航 / 登坂 / |

| ジオメトリー | 安定寄りのホイールベースとフォークオフセット | ラインが乱れにくく安心して速度を上げられる | 集団走行 / 長時間走行 |

| BB周辺剛性 | ダウンチューブとBBを厚めに設計 | 踏み込んだ力が推進力に変わりやすい | 登坂 / ダンシング加速 |

| ケーブル内装化 | ハンドル〜フレームへ完全内装 | 空力低減と見た目のスッキリ感 | 巡航スピード維持 / 速度管理 |

| リア三角設計 | ドロップドシートステー採用 | 路面振動を吸収し疲れを抑える | ロングライド / 荒れた舗装路 |

フレーム形状と素材がもたらす剛性と快適性

スプリントのフレームは、空気の流れを乱しにくい直線基調の管形と、要所に丸みを残したプロファイルを組み合わせ、見た目の整流性と実効的な空力を両立させています。これに後三角(サドル側の三角形)を低い位置で結ぶドロップドシートステーを組み合わせることで、路面からの細かな突き上げを吸収しつつ、推進力に関わる横方向の剛性は維持するという相反要件をバランス良く満たしています。

前側(フロントエンド)は、テーパードヘッドチューブとストレート寄りのフォークで構成されます。上側が細く下側が太いヘッドベアリング(例:上1-1/4インチ、下1-1/2インチ)を用いると、ステアリング軸まわりのねじれ(ヨー方向)としなり(ピッチ方向)に対する抵抗が増し、ブレーキング時やダンシング時にハンドルが「逃げない」挙動になります。結果として、コーナー進入のラインが決めやすく、下りの高速域でもステアリング入力に対する応答が素直になります。フォークオフセット(ラ rake)とヘッド角の組み合わせで決まるトレイル量も、クイックすぎず安定すぎない領域に収めることで、直進安定性と切り返しの軽さを両立させています。

推進力に直結するセンターセクション(BB周り、ダウンチューブ、チェーンステー)は、ねじり剛性を確保しやすい断面形状とカーボン積層(レイアップ)が採用されます。カーボンフレームは、同じ素材でも繊維の向きや枚数、樹脂含浸の度合いで性格が大きく変わります。スプリントの設計思想は、踏力を受け止める縦方向(ペダリング方向)の剛性を優先しつつ、路面からの微振動をいなしやすい縦たわみ(垂直コンプライアンス)を後三角で確保する配分にあります。これにより、踏み込んだ瞬間の遅れ感や「むだなたわみ」を抑えながら、長距離での手首・腰への疲労蓄積を軽減する方向に性格づけられています。

快適性の調律には、フレームだけでなくタイヤとシートポストも大きく関わります。スプリントは最大32mm前後のタイヤクリアランスを確保しているため、28mmから30mmのやや太めのタイヤと適正空気圧を組み合わせれば、路面の細かな凹凸を丸め、トラクション(路面をつかむ力)と巡航効率を同時に高められます。丸断面寄りのシートポストやしなりを許容するポスト形状を選ぶことでも、サドルへの突き上げを低減できます。こうしたコンポーネント側の最適化を受け入れる余白を持たせている点が、アップグレードで性格を“育てられる”理由です。

一方で、上位の振動減衰特化モデルのように、フレーム単体で大きな減衰機構を備えるわけではありません。その代わり、前述の後三角設計とタイヤ選択で十分な快適性を引き出せる余地を残し、ベースの剛性・反応性を損なわない構造にまとめています。剛性を過剰に高めると路面情報がダイレクトに身体へ伝わり疲労が増えますが、スプリントは縦のしなりを適度に許容し、横方向のたわみを抑える「方向性のある剛性配分」によって、ロングライドでもペースを維持しやすい性格を実現しています。

総じて、フロントのねじり剛性とステアリング精度、センターの力の受け止め、リアの縦コンプライアンスという三つの柱を、空力とメンテナンス性を損なわない範囲でバランスさせたのがこのフレームです。結果として、軽快に回しても、トルクをかけても、あるいは長く距離を稼ぐときでも、破綻なく応える「総合点の高さ」が体感しやすい設計になっています。

【フレーム構造と走行特性の対応表】

| フレーム要素 | 具体的な形状・構造 | 得られる走行特性 | 体感できるシーン |

|---|---|---|---|

| フロントエンド(ヘッド・フォーク) | テーパードヘッド + 直線寄りフォーク | ハンドルがぶれにくく、操作が素直 | 下りのコーナー / ダンシング / 高速巡航 |

| センター(BB・ダウンチューブ) | ねじれ剛性を高めた断面設計とレイアップ | 踏力が逃げにくく、加速がスムーズ | 登坂 / スプリント / 再加速 |

| リア三角(シートステー・チェーンステー) | ドロップドシートステー構造 | 路面振動をいなし、疲れにくい | ロングライド / 荒れた舗装路 |

| シートポスト・タイヤ選択幅 | 最大32mmタイヤ対応 / しなりあるポスト選択可 | 快適性の伸びしろが大きい | カスタムによる乗り味調整 |

| ケーブル内装化 | 外装パーツを風から隠す構造 | 空力効率向上 + 外観がすっきり | 巡航維持 / 長距離ライド |

ディスクブレーキ仕様の制動力とメンテナンス性

ディスクブレーキを選ぶ価値は、速度を落としたい瞬間に狙っただけ減速できる“コントロールの細かさ(モジュレーション)”と、環境に左右されにくい“安定した制動力”にあります。リムの濡れや汚れに影響を受けやすいリムブレーキと異なり、ディスクはハブ近くのローターとパッドが働くため、雨天や泥はねの場面でも制動の立ち上がりが早く、長い下りでの連続ブレーキングでも握力の消耗を抑えやすい特性を持ちます。

油圧式キャリパーは、レバー入力をオイル圧に変換してパッドを押し出します。ケーブル伸びや摺動抵抗が少ないため、レバーを少し引いただけでも力が素直に伝わり、微妙な減速量の調整が容易です。レバー比やマスターシリンダー径、キャリパーピストン径の組み合わせによって“軽く引いて効く”方向にも“しっかり握ってじわっと効く”方向にも特性を振り分けやすく、手の小さな人や握力に不安がある人でも扱いやすいセッティングが可能です。

ローター径とパッド材質の選択も、制動フィールを決める要素です。160mmローターは軽さと必要十分な制動のバランスが良く、体重や走るコース次第でフロントのみ180mmへ拡大すれば、高速域からの減速や長い峠の下りでの“熱余裕”を確保しやすくなります。パッドは主にレジン(オーガニック)とメタル(シINTER)に大別され、レジンは静粛かつ初期タッチが柔らかめ、メタルは高温域での耐フェード性と寿命に優れます。都市部中心で静かさを重視するならレジン、アルプス的な長大ダウンヒルや雨天が多い環境ならメタル、と用途で選び分けると無理がありません。

【ローター径と向いている用途】

| ローター径 | 特徴 | 向いている走行シーン |

|---|---|---|

| 140mm | 軽量・見た目もすっきり | 平坦中心 / 街乗り / 近距離メイン |

| 160mm | バランス型。標準仕様が多い | ロングライド / 適度な下りがあるコース |

| 180mm(前のみなど) | 放熱・制動余裕が増す | 長い峠の下り / 体重が重め / 高速域の減速 |

【パッド材質による制動フィーリングの違い】

| パッド材質 | 初期タッチ | 高温時の耐久 | 鳴きやすさ | 向いている用途 |

|---|---|---|---|---|

| レジン(オーガニック) | 柔らかく扱いやすい | 熱に弱い | 静か | 街乗り / ロングライド / 静粛性重視 |

| メタル(シンタード) | 効き始めが力強い | 高温に強い | 鳴きが出やすい | 山岳 / 雨天 / 長い下りが多い環境 |

熱への対処もディスクの得意分野です。制動時のエネルギーは熱に変わるため、ローターの放熱形状やパッド裏の放熱板、キャリパーのヒートマネジメントが効きます。長時間の下りでは、断続的にブレーキをかける“ポンピング”よりも、区間ごとにしっかり減速→ブレーキを完全に解放して走行風で冷やす、の繰り返しが有効です。適正なローター径を選ぶことで、過度な高温によるフェード(効き低下)やジャダー(振動)を抑えられます。

ホイールまわりは、30mm前後のリムハイトでチューブレスレディを採用した構成が一般的です。チューブレス化は、転がり抵抗の低減と耐パンク性の向上、低めの空気圧でも剛性が保ちやすい点が利点で、ディスクの安定した制動と組み合わせると、荒れた路面でもブレーキング時にタイヤの接地が乱れにくくなります。結果として、下りのコーナー進入で狙ったラインに乗せやすく、速度管理の精度が上がります。

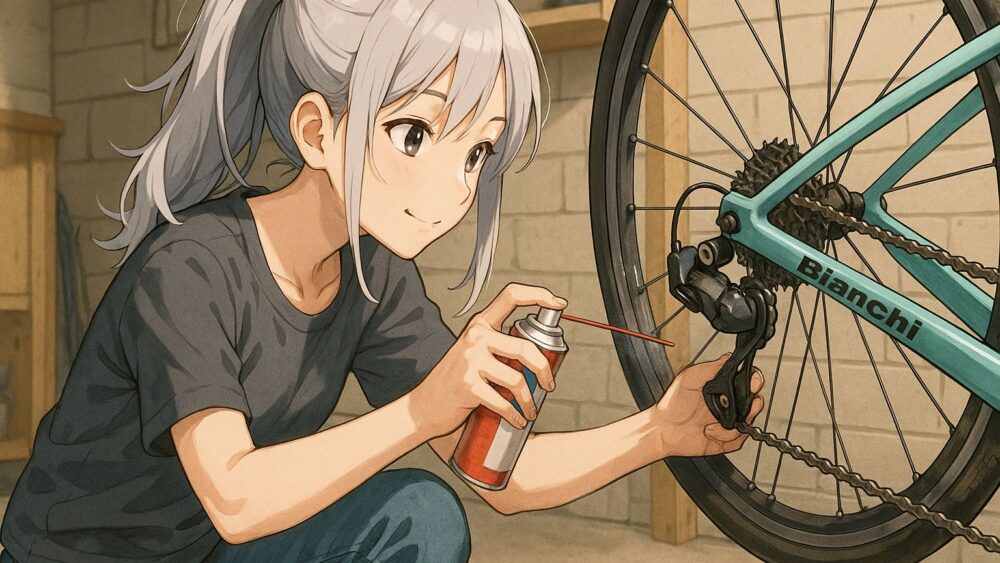

一方、メンテナンスではいくつかの注意点があります。油圧式は定期的なエア抜き(ブリーディング)が必要で、レバーの“ふにゃり”感やストロークの増大を感じたらオイル内の気泡混入や劣化を疑います。メーカー指定の作業フローに沿って専用オイル(多くのロード用システムはミネラルオイルを採用)で交換・脱泡すると、レバータッチが回復します。ブレーキ面(ローター・パッド)への油分付着は制動低下や鳴きの原因になるため、作業時はブレーキクリーナーと使い捨てウエスでの脱脂を徹底します。

キャリパーのセンタリング(左右の隙間均等化)とローターの振れ確認も重要です。ホイールを固定するスルーアクスルは、規定トルクで確実に締めることで、ブレーキ時の異音や擦れを防げます。輪行や車載の際は、ホイールを外したキャリパーにパッドスペーサー(黄色や透明の樹脂パーツ)を必ず挟み、誤ってレバーを握ってもピストンが出すぎないようにしておくと安心です。

【メンテナンスの要点と注意ポイント】

| 項目 | 目的 | 作業の目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| エア抜き(ブリーディング) | レバータッチの回復 | 年1回 or タッチに違和感が出たら | 純正オイル使用 + 気泡除去 |

| ローター脱脂 | 制動低下・鳴き防止 | 汚れや油分を確認したら | ブレーキクリーナーを使用 |

| パッド点検 | 摩耗確認 | 1〜2,000kmごと | 汚れ・グレージング(表面硬化)も確認 |

| キャリパーセンタリング | 擦れ・異音抑制 | ホイール装着時 | スルーアクスルは規定トルクで締付 |

| パッドスペーサー | 輪行・保管時の保護 | ホイール脱着時 | レバー誤握りによるピストン飛び出し防止 |

制動力を最大限引き出すには、組み付け直後やパッド交換後の“当たり付け(ベディング)”も欠かせません。中速からの軽い制動を複数回繰り返して、パッド表面をならし、ローター表面に均一な摩擦層を作ると、初期制動の立ち上がりと静粛性が安定します。雨上がりなどで鳴きが出た場合は、軽い当たり付けを再実施すると収まることがあります。

要点をまとめると、ディスクブレーキ仕様は

- 雨天や長い下りで効きが落ちにくく、レバー入力に対する減速量を細かく制御できる

- ローター径やパッド材質の選択で、自分の走り方やコースへ合わせた特性づくりがしやすい

- チューブレスレディのホイールと組み合わせると接地の安定が高まり、ブレーキング中のライン維持に寄与する

という利点を持ちます。対して、油圧系の定期整備、脱脂管理、キャリパーのセンタリングなど、正しいメンテナンスの理解と実践が求められます。通勤の雨天運用、峠のロングダウンヒル、あるいはクリテリウムやロードレースでの速度管理を重視する用途では、総合的に見てディスク仕様が性能と安心感の両面で適した選択となります。

【ディスクブレーキ仕様のメリット・デメリット整理】

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 走行性能 | 雨天・高速域でも安定した制動 | わずかに重量増 |

| コントロール性 | 減速量を細かく調整可能 | セッティング次第でタッチが変化 |

| 安定感 | 長い下りで握力が疲れにくい | キャリパーのセンタリングが必要 |

| メンテナンス | 制動性能を長期間維持しやすい | エア抜きや脱脂など定期作業が必須 |

リムブレーキモデルの乗り味と軽快さの違い

リムブレーキ仕様の魅力は、まず余計な部品が少ないシンプルな構造にあります。キャリパー本体とワイヤー、ブレーキシューのみで完結するため、ローターや油圧ホース、キャリパー台座といった追加重量が不要です。同一グレード・同等ホイールの比較で、前後合計でおおむね250〜400gほど軽く仕上がることが多く、この差はヒルクライムや再加速の場面で体感しやすい領域です。加えて、ホイール外周に重量物(ローター)が無いぶん回転慣性が小さくなるため、ペダル入力に対する立ち上がりの速さや、細かな速度調整のしやすさに直結します。

操作系のフィーリングも軽快さを後押しします。ワイヤー式キャリパーは、レバーの引き量に対する制動の立ち上がりが直感的で、力を掛けた分だけ素直に効きが増す特性です。ワイヤー張力やキャリパーのセンタリング、シューの当たり角(トーイン)を適切に調整すれば、鳴きや片効きを抑えつつ、握力に応じた分かりやすいコントロール感が得られます。構造が単純なため、ブレーキシューの交換やリーチ調整、ワイヤーの伸び取りなど日常整備を自分で行いやすく、維持コストを抑えたい人にも向いています。ホイールの脱着も容易で、輪行や車載の頻度が高い人にはこの点もメリットです。

乾燥路での制動性能は、現在のシュー材とアルミリムの組み合わせで必要十分なレベルに達しています。カーボンリムでも専用シューを用いれば、平地や短い下りでの速度管理は安定します。一方で、雨天や長い下りでは注意が必要です。リム表面に水膜ができると初期制動の立ち上がりが遅れ、制動距離が伸びやすくなります。対策としては、雨天対応シュー材の選択、ブレーキ開始を早める意識、路面状況に応じた速度マージンの確保が有効です。長大な下りでは、断続的に軽く当ててリムを“乾かす”操作を交え、必要に応じて一旦しっかり減速→完全解放のサイクルでリム温度を上げすぎないようにすると安定します。タイヤ空気圧を適正化(細身タイヤならやや低め、太めタイヤなら規定下限近辺)すると、接地が安定しブレーキング時のグリップが確保しやすくなります。

ホイールの選択も乗り味に影響します。リムブレーキ用のアルミクリンチャーは1,500〜1,700g台の軽量モデルが入手しやすく、平地の巡航と登坂の両立に適しています。ヒルクライムの優先度が高いなら、浅めのリムハイトと軽量スポーク構成で「踏み出しの軽さ」を伸ばすのが合理的です。逆に風の影響を受けにくい30mm級のオールラウンドリムなら、下りや横風の安定感と巡航効率のバランスが取りやすくなります。いずれの場合も、ブレーキ面の摩耗インジケーターの有無や、放熱性・ウェットでの制動特性(特にカーボンリム)を確認して選ぶと失敗が減ります。

整備と安全面では、以下のポイントを押さえておくと安心です。

- ブレーキシューの摩耗ラインを定期確認し、片減りが強い場合はトーインを微調整する

- リムのブレーキ面を定期的に清掃し、砂粒や金属粉の噛み込みを除去してシューの異常摩耗を防ぐ

- ワイヤー被覆のヒビや滑りの悪化を見つけたら早めに交換し、引きの重さや戻り不良を予防する

- 長い下りでは断続的な当て効きを控え、区間ごとに減速→解放で熱を逃がす

デザイン面の魅力も見逃せません。キャリパーがコンパクトで配線も外回り中心のため、フレームの造形が素直に映え、チェレステの軽やかさと相まってすっきりとしたクラシカルな佇まいにまとまります。機能面だけでなく“軽やかに見える”ことは、所有満足度を高める実利でもあります。

まとめると、晴天主体で軽快な反応を楽しみたい、ヒルクライムで機材重量を抑えたい、日常整備を自分で完結させたい――こうしたニーズに合致するのがリムブレーキ仕様です。雨天の頻度が高い環境や、極端に長いダウンヒルを常用する場合は対策と運用スキルが求められますが、条件と使い方が合えば、軽さとダイレクトなフィーリングという魅力を最大限に味わえます(出典:Bianchi)。

【リムブレーキ仕様で体感できる軽快さの要因】

| 要素 | 内容 | 乗り味への影響 |

|---|---|---|

| 車体重量の軽さ | キャリパーとワイヤーのみの構成 | 登坂・再加速が軽い |

| ホイール外周重量が軽い | ローターが無いため慣性が小さい | ペダルに対する反応が速い |

| ブレーキ構造の単純さ | レバー操作 → 直接制動へ | 直感的でダイレクトな操作感 |

| 日常整備の容易さ | シュー交換・張力調整が簡単 | 自分でベストなタッチに調整しやすい |

【リムブレーキ仕様とディスクブレーキ仕様の比較(軽快さ・扱いやすさ)】

| 観点 | リムブレーキ仕様 | ディスクブレーキ仕様 |

|---|---|---|

| 重量 | 約250〜400g軽い | ローター等の分、やや重い |

| ペダルを踏んだ際の立ち上がり | 反応が軽く加速が早い | 立ち上がりはやや穏やか |

| 速度調整の感覚 | 直感的・ダイレクト | 細かい調整がしやすい(モジュレーション高い) |

| メンテナンス性 | 構造が簡単で自分で触りやすい | 油圧系は手順理解が必要 |

| 雨天性能 | 初期制動が落ちやすい | 環境の影響を受けにくい |

| 輪行・車載のしやすさ | ホイール脱着が非常に簡単 | スペーサー管理が必要 |

重量の軽量化を意識したパーツ構成と実測データ

スプリントの完成車は、耐久性と扱いやすさを優先した堅実な構成が基本です。30mm前後のアルミリムと25〜28mmクラスのオールラウンドタイヤは、日常走行からロングライドまで破綻しにくい設定で、初期コストも抑えられます。一方で、ヒルクライムやレース入門を視野に入れると、回転体を中心とした軽量化で走りの印象は大きく変わります。ここでは「どこを、どれだけ、どう変えると、何が変わるのか」を具体的に整理します。

目安となる完成車重量と到達ライン

実測の一例として、機械式105仕様・サイズ53付近で8.6〜8.8kgは自然なレンジです。ここから500g〜1.0kgの削減は現実的で、下限を7kg台後半に入れてくることも難しくありません。特に登坂が多いコースでは、車重1.0kgの減少で勾配6%・時速20km条件下の必要出力が約3W低下します(単純化した重力成分の計算:ΔP ≒ m×g×v×勾配)。数値は小さく見えますが、10〜30分の登りで積み上がる“余力”は無視できません。

まず効くのは「回転体」

回転体(ホイール・タイヤ・チューブ)は、重量そのものの減少に加えて慣性モーメントが下がるため、踏み出しと再加速の体感差が出やすい領域です。とくにリム寄りの軽量化は効き方が大きく、同じグラム数でも“外周を軽くする”ことが有利に働きます。

- ホイール交換

標準アルミ(前後約1,850〜1,950g)→軽量カーボン(前後約1,250〜1,350g)でおおむね−500〜700g

加減速のレスポンス改善に直結し、登坂でもペースを守りやすくなります。 - タイヤ・チューブ最適化

汎用ブチル→ラテックスで前後−60〜100g、軽量ブチルなら−30〜60gが目安

ラテックスは転がり抵抗の低減と路面追従性に利点があります。運用性重視なら軽量ブチルも有効です。 - チューブレス化

同グレード比較で重量は横ばい〜微減(−0〜100g程度)が多い一方、適正空気圧での路面なじみが向上し、実走の消費パワーを抑えやすくなります。パンク耐性(シーラント)も実益です。

次に効くのは「上半身を支える部位」

上体を支えるパーツは、軽量化と同時にポジション安定に寄与します。快適に“踏める姿勢”が作れると、同じ出力でも楽に感じられます。

- ハンドル

アルミ(約300〜340g)→カーボン(約190〜230g)で−80〜150g - ステム

汎用品(約130〜160g)→軽量(約90〜110g)で−20〜60g - サドル

汎用品(約240〜280g)→軽量タイプ(約150〜190g)で−50〜120g

合算で−200〜300gが現実的なレンジです。しなり特性や形状が合うかも重要で、数値とフィットの両立が鍵になります。

仕上げの「細部最適化」

微小でも積み上げると効きます。ただし安全や剛性を損なう極端な軽量化は避け、用途と体重に見合った範囲で行うのが前提です。

- ロックリング/クイック・スルーアクスル/スペーサー類の見直しで合計−20〜50g

- ボトルケージ:汎用樹脂→軽量カーボンで1本あたり−15〜25g

- スプロケット:ワイドからミドルレンジへ(使い方次第)で−20〜40g

- ペダル:金属ボディ→中空シャフト・コンポジットで−30〜80g

効果とトレードオフを“セット”で考える

- 軽量ホイールは横風の影響やブレーキ熱(リムブレーキ時)への耐性も確認が必要です。

- 軽いタイヤほど耐パンク層が薄い傾向があり、走行環境との折り合いが求められます。

- カーボンハンドルは取り付けトルクの厳守と適切なペースト使用が前提です。

- チューブレスは定期的なシーラント補充が運用コストとして発生します。

代表的な軽量化の優先順(例)

| 優先度 | 対象 | 期待効果の方向性 |

|---|---|---|

| 高 | ホイール | 登坂と加速の軽さが体感しやすい |

| 中 | タイヤ・チューブ | 転がり抵抗と乗り心地の改善 |

| 中 | ハンドル・シート | 上体の安定と合計重量の微減 |

| 低 | ボルト類など | 微小だが積み上げで効くことがある |

実用的な組み合わせ例(完成車8.7kg→目標8.0kg台前半)

- 軽量カーボンホイール(−600g)

- ラテックスチューブもしくは軽量ブチル(−60〜100g)

- カーボンハンドル+軽量サドル(−180〜250g)

- 細部の最適化(−40〜80g)

合計でおおよそ−880〜1,030g。ヒルクライムや周回コースの再加速が明確に軽くなり、巡航でも脚を温存しやすくなります。

要するに、数字上の“総重量”だけでなく、「どこを軽くしたか」が走りの質を決めます。まず回転体に投資し、その後にコクピットと細部を整える順番が、費用対効果と体感の両面で納得度の高い進め方です。軽さ・剛性・快適性・耐久性のバランスを保ちつつ、使用環境に合わせて一歩ずつ最適化していくことが、スプリントのポテンシャルを最も効率よく引き出します。

ビアンキのスプリントを選ぶ前に知っておきたいこと

- 評判や口コミから分かる満足度と不満点

- 重いと感じるケースとその原因を分析

- メリットとデメリットを比較して分かる適正な選び方

- 中古市場での価格相場とチェックポイント

- どんな人におすすめか目的別に解説

- 総括:ビアンキのスプリントに関する総合評価と購入の判断基準

評判や口コミから分かる満足度と不満点

ユーザーレビューを横断すると、評価の軸は大きく「安定して速さを維持しやすいか」「初中級者でも扱いやすいか」「アップグレードで伸び代があるか」に集約されます。肯定的な声では、直進時の落ち着きと登坂時の素直な反応、そしてロングライド後半でも疲れが出にくい乗り味が繰り返し挙げられます。これは、極端にクイック過ぎないステア特性と、ホイールベースやトレイル量の設定が生む“予測しやすい挙動”に支えられています。速度域を上げてもラインが乱れにくく、巡航での心拍や脚力を温存しやすいという記述が多い点も特徴です。価格に対する完成度への納得感も高く、カーボンフレーム入門の基準機として妥当という見方が目立ちます。

一方で、不満や改善要望の中心は回転体の重さに集まります。標準ホイールが堅牢で扱いやすい反面、外周部の重量が加速の“立ち上がり”やストップアンドゴーでの軽快感を削ぐ、という指摘が典型例です。とくに都市部で信号の多い環境や、短い上りを繰り返すコースでは、慣性が体感差として現れやすく、軽量ホイールへの換装で印象が大きく変わったという報告も少なくありません。タイヤについても、標準装着は耐久寄りで安心だが、より軽量・低転がりのモデルに替えると加速と路面追従性が向上したという声が並びます。

【不満点・改善要望が集中しやすい領域】

| 指摘されやすい点 | 原因 | 改善するとどう変わるか |

|---|---|---|

| 加速時に軽快感が不足 | 標準ホイールの外周重量がやや重い | 軽量ホイール化で立ち上がりが鋭くなる |

| 信号停止や再加速が多い環境で重く感じる | 慣性が都市走行で目立ちやすい | タイヤを軽量・低転がりへ変更で改善 |

| タイヤの路面追従性が控えめ | 標準タイヤが耐久寄り設計 | チューブレス化で乗り味・グリップ向上 |

ブレーキ方式の評価は、用途次第で明確に分かれます。

- ディスク仕様

雨天や長い下りでの安定した制動、レバー入力に対する細かな減速量のコントロール性が好評です。反面、パッドやローターの管理、油圧ブリーディングなどの整備ハードルや、キャリパーの擦れ音・ローター鳴きに関する指摘が散見されます。 - リム仕様

車体の軽さとダイレクトな操作感、ホイール脱着やシュー交換の容易さが支持されています。ただし濡れた路面で初期制動が遅れやすい、長い下りでの熱と摩耗管理が必要、といったコンディション依存の課題が指摘されます。

満足度を左右するもう一つの要素は「拡張性」です。スプリントはポジション調整の自由度が高く、タイヤクリアランスも余裕があるため、28〜30mmのタイヤやチューブレス化で快適性とトラクションを底上げしやすい設計です。加えて、ハンドル・サドルの交換で上体の安定が増すと、同じ出力でも楽に感じるという実感が共有されています。結果として「完成車の素性(ベースのフレーム性能)は良好」「回転体とコクピットのアップグレードで一段化ける」という評価パターンが定番化しています。

総括すると、スプリントに対する好意的な評価は、扱いやすいハンドリングと巡航のしやすさ、長距離での疲れにくさ、そしてアップグレード余地の広さに支えられています。対して、標準ホイールの重さが加速感を鈍らせる点や、ブレーキ方式ごとの特性と整備要件は、用途に合わせた選択と割り切りが求められる項目です。したがって、日常の走行環境(雨の頻度、下りの長さ、信号の多さ)と目標(ロングライド中心か、ヒルクライム・レース寄りか)を起点に、ホイール・タイヤ・ブレーキ方式を組み合わせることが、購入後の満足度を高める近道だと言えます。

【スプリントに対するユーザー満足要素(肯定評価)】

| 評価ポイント | 内容 | 実際の乗り味への影響 |

|---|---|---|

| 直進安定性 | ホイールベースやトレイル量が過度に尖らない設定 | 巡航中にラインが乱れにくく、長時間走行で安心感が高い |

| ハンドリングの予測性 | ステア応答がクイックすぎず素直 | 初中級者でも速度を上げやすい |

| 登坂時の推進感 | BB・ダウンチューブ剛性が適切 | シッティング/ダンシングどちらでもリズムを崩しにくい |

| ロングライドでの疲れにくさ | 後三角の縦方向コンプライアンス | 手首・腰・脚に疲労が溜まりにくい |

| アップグレードの伸び代 | ホイール・タイヤ・コクピット交換で性能変化が大きい | 「育てていく楽しさ」がある |

重いと感じるケースとその原因を分析

走行中に「重い」と感じる場面は、単に総重量の問題だけではありません。多くの場合、加減速時に効いてくる回転体(ホイール・タイヤ・チューブ、スプロケット、ディスクローター)の慣性が体感差の主因になります。回転体は同じ質量でも外周(リムやタイヤ)に重さが集中すると慣性モーメントが増え、回転速度を変えるためにより多くのエネルギーを要します。そのため、信号が多い都市部のストップアンドゴーや、短い上りを繰り返すコース、ヒルクライムのダンシングで「踏み始めが鈍い」「もたつく」といった印象につながりやすくなります。

体感を重くする要因(メカニズムの整理)

- ホイール外周の重量

慣性モーメントは半径の二乗に比例します。リムやタイヤが重いと、同じグラム数でもフレームやハンドルの軽量化より“効いてしまう”のはこのためです。30mm級のアルミリム+耐久寄りタイヤの組み合わせは安心感がある一方、立ち上がりの軽さでは不利になります。 - タイヤとチューブのコンボ

厚めのケーシングや耐パンク層、ブチルチューブは信頼性の代わりに回転質量と転がり抵抗が増えがちです。空気圧が高すぎても接地が荒くなり、路面入力に対して脚を無駄に使う感覚が出ます。 - ブレーキ系の回転部品(ディスク車)

ローターはハブ寄りにあるためリムほどの影響はありませんが、フロント180mm・リア160mmなど大径化すると合算で数十グラムの増加が加速感に小さくない影響を与えます。 - 駆動系の慣性と抵抗

ワイドレンジの重いカセット、摩耗したチェーン、硬いグリスのハブ・BBは、トルク伝達のロスや回転抵抗増を招きます。数値上はわずかでも、累積で「進みにくさ」として感じやすい領域です。 - ポジション・接点のミスマッチ

サドル高・後退量、クリート位置、シューズ剛性が合わないと、出力を真っ直ぐクランクに載せにくく、“自分が重い”錯覚を生みます。

「重さ」を和らげる実効的な対策(優先度つき)

- ホイールの見直し(最優先)

同価格帯の中量級アルミ(前後1,850〜1,950g)から、軽量アルミやミドルグレードのカーボン(1,250〜1,450g)へ。外周軽量化で加速・登坂の反応が明確に改善します。横風やブレーキ熱耐性も用途に合わせて選択します。 - タイヤ・チューブの刷新

耐久寄りから軽量・低転がりモデルへ。ブチル→ラテックス(前後で−60〜100g)または軽量ブチル、あるいはチューブレス化で路面追従性と転がりを同時に改善。空気圧は体重・タイヤ幅に応じて適正化し、過加圧を避けます。 - 駆動系の軽量・低抵抗化

使い切れていない超ワイドレンジから一段狭いカセットへ(コース次第)。チェーン・プーリー・BB・ハブの点検と適正グリスアップ(あるいは軽量オイル運用)で、回転抵抗とノイズを低減します。 - ブレーキローター・パッドの選択(ディスク)

体重やコースに無理のない範囲で、前後ローター径の最適化。レジン/メタルの使い分けで静粛性と耐フェードのバランス調整。擦れ(ドラッグ)の有無は常時チェックします。 - コクピットと接点の最適化

ハンドル・サドルで−150〜250gの削減は現実的。あわせてサドル高・後退量、クリート位置、シューズ剛性を見直し、踏力を無駄なく伝えるフォームを作ると“軽さの体感”が増します。

どれくらい変わるのか(目安と期待値)

- 回転体中心の軽量化で−500〜800g

登坂の定常出力が同じでも、ペース維持が楽になり、再加速が鋭くなります。 - 細部最適化を含め−1.0kg級

ヒルクライムや信号地帯での“もたつき”が解消し、巡航への立ち上がりがスムーズに。長時間の蓄積疲労にも差が出ます。 - 空気圧最適化だけでも体感差

28mmで体重70kgなら、前後5.0〜5.5barあたりから試し、路面と目的に合わせて0.2〜0.3bar刻みで追い込みます(リム・タイヤ規定内)。

誤解しやすいポイントと注意

- 総重量の数百グラムよりも、どこを軽くしたかが体感を左右します。まず外周=ホイール・タイヤです。

- “軽い=常に正義”ではありません。耐パンク性や熱マージン、横風耐性を犠牲にしすぎると、下りや荒れ路で不安定になります。

- 整備不良(ローター擦れ、キャリパー片効き、ベアリング固着)は、最軽量化より先に解決すべき“重さの元凶”です。

要するに、「重い」という印象は、回転体の慣性、駆動・制動系の抵抗、そしてポジションの不一致が重なって生まれます。最初の一手はホイールとタイヤ。次に駆動・制動の抵抗を取り除き、コクピットと接点を整える。この順番で施策を積み上げれば、同じフレームでも走りの質は大きく変わり、“軽く進む”感覚を安定して得られます。

メリットとデメリットを比較して分かる適正な選び方

同じ完成車でも、走らせる環境や期待する性能によって満足度は大きく変わります。スプリントの特性を「何が強みで、どこに注意が要るのか」という観点で整理し、用途別に最適な仕様と強化ポイントを具体化します。

スプリントの長所・短所を要点整理

| 観点 | メリット(活かすべき点) | デメリット(注意・対処ポイント) |

|---|---|---|

| フレーム設計 | フルカーボンで反応と直進安定が両立しやすい | フレーム自体に極端な軽量志向はなく、尖った軽さは目指していない |

| 取扱いやすさ | 素直なハンドリングで初中級者が速度を上げやすい | 高速域での伸びを詰めるならホイールなどの足回り強化が必要 |

| 拡張性 | タイヤクリアランスやコクピットの自由度が高い | 標準の回転体は耐久寄りで、加速感は控えめに感じやすい |

| ブレーキ方式 | 仕様を用途に合わせて選べる(リム/ディスク) | リムは雨天制動、ディスクは整備と重量でトレードオフ |

ブレーキ方式の選び分け(環境・手間・コストの観点)

| 主用途・環境 | 推奨方式 | 理由と補足 |

|---|---|---|

| 雨天や長い下りが多い、イベントやレースも想定 | ディスク | ウェットでの初期制動とコントロール幅が広い。ローター径とパッド材で味付け可能 |

| 晴天中心の通勤・街乗り、輪行やセルフ整備重視 | リム | 車体が軽く、ホイール脱着やシュー交換が簡単。乾燥路の制動は十分 |

| ヒルクライム特化で軽さ最優先 | リム(軽量ホイール併用) | 外周軽量化の恩恵が大きい。雨天用シューで一定の対策は可能 |

| 一年を通じたオールラウンド | ディスク(28〜30mm運用) | 低圧運用と合わせて安定性と快適性を確保しやすい |

用途別の最適解と“効く”アップグレード

- ロングライド/週末サイクリング重視

快適性と安定性を最優先に、28〜30mmタイヤ+適正空気圧で路面追従性を確保します。ホイールは剛性過多より“たわみの質”が良いものが疲労を溜めにくく、ハンドルとサドルはフィット最優先で選ぶと巡航持久力が伸びます。ディスク車はチューブレス運用が有効です。 - ヒルクライム/クリテリウム入門

最初の一手は外周軽量化(ホイール→タイヤ→チューブ)。合計500〜800gの削減で立ち上がりと登坂の反応が明確に改善します。ギアは実走コースに合わせ、広すぎるレンジを見直すと変速の間引きでケイデンス維持が容易になります。ブレーキはコースの勾配と天候で選択。 - 通勤・街乗り中心でコスト重視

メンテの手間と費用を抑えやすいリム仕様が扱いやすい選択です。耐久寄りタイヤ+パンク対策を基本に、夜間や雨天が多ければウェット性能の高いシューを組み合わせて安全性を確保します。ホイールは堅牢性を優先し、体感の軽さは空気圧の最適化で補います。 - 年間を通じたイベント参加(センチュリー、エンデューロ)

ディスク+28〜30mmタイヤで安心感を確保し、標準ホイールが重く感じたら中量級のアップグレードでバランスを取ります。長丁場では姿勢維持が効率に直結するため、ハンドル幅・リーチ、サドル形状の最適化が“効く軽量化”になります。

予算帯別の拡張ロードマップ(費用対効果順)

- 低予算

タイヤ・チューブ刷新、空気圧の見直し、ポジション調整 - 中予算

ホイールアップグレード(前後1,250〜1,450g帯)、サドル・ハンドル最適化 - 高予算

チューブレス運用の徹底/駆動系の低抵抗化(BB・ハブ整備)、必要なら電動化も視野

“数値”に振り回されない選択基準

- 総重量の数百グラムより、どこを軽くしたか(外周か内側か)が体感を左右します。

- 空力・安定性・疲労耐性のバランスはコースと天候で最適点が変わります。

- 整備性や運用コストも所有満足度に直結します。自分で触るかショップに任せるかまで含めて方式を選ぶと後悔が減ります。

以上を踏まえると、スプリントは「扱いやすさ」と「育て甲斐」を兼ね備えたベースです。用途(ロングライド、ヒルクライム、通勤など)と環境(雨の頻度、下りの長さ、路面状況)、そして整備に割ける手間と予算を最初に言語化し、ブレーキ方式と回転体の方針を決める。次にコクピットとタイヤで“走りの質”を整える。この順番で選び、段階的に強化していくことで、同じフレームでも狙いどおりの性格に仕上げやすく、購入後の満足度を高く保てます。

中古市場での価格相場とチェックポイント

新品に比べて総額を抑えつつ、同価格帯で一段上の走行性能を狙えるのが中古購入の魅力です。一方で、状態確認が不十分だと想定外の整備費や安全面のリスクを抱えがちです。価格だけで判断せず、状態・整備費・適合性の三点を同時に評価することが肝心です。

相場の目安と価格を左右する要因

- 一般的な相場感として、同一グレードのカーボン完成車は新品定価比で約20〜40%下がった価格帯に並ぶ例が多く見られます。

- 下落幅は次の要素で大きく変動します。

- 年式(マイナーチェンジ/フルモデルチェンジの有無、ケーブル内装化などの世代差)

- コンポグレード(12速105と11速105では市場評価が明確に異なる)

- ホイール(純正アルミかアップグレード済みか、リム高・重量・状態)

- サイズとカラー(需要の高いサイズは売価が底堅い)

- 事故歴・再塗装・クラック修理歴(価格は大きく下振れ)

- 購入証明・保証書・付属品の有無(転売リスク低減や信頼性の裏付け)

購入時は「車体価格+初期整備費+早期交換が必要な消耗品費」を合算し、新品同等の総額と冷静に比較すると判断を誤りにくくなります。

現物確認で見るべき技術ポイント(部位別)

フレーム・フォーク

- BBシェル周辺、ヘッドチューブ周り、フォーククラウンやドロップアウトにヘアラインや塗装の浮きがないかを強い光で斜めから確認

- カーボンはクラックが塗膜下に潜むことがあるため、線状の影や段差、異音(軽くコツコツ叩いた際の鈍音)に注意

- ディレイラーハンガーの曲がり(ゲージでの確認が理想)

駆動系

- チェーン伸びはゲージで0.5〜0.75%で交換検討、1.0%は確実に交換目安

- スプロケット歯先の「サメ歯」化、チェーンリングの偏摩耗、プーリー摩耗やガタ

- 変速の入り・戻り(トップ・ロー端、ギア跨ぎ)に違和感がないか

ブレーキ

- リムブレーキ

シュー残量、異物の食い込み、リム面の偏摩耗や段差 - ディスクブレーキ

ローターの歪み・摩耗、パッド残量、引きずり(ドラッグ)の有無、レバータッチの一貫性

ホイール

- ラテラル/ラジアルの振れ、スポークテンションの著しいバラつき、ハブの回転とガタ

- フリーボディの空転音が極端に重い/軽すぎる場合は要点検

コクピット・シート周り

- シートポストの固着(抜き差しできるか)、クランプ部のクラックや潰れ

- ハンドル・ステムのクラック、トルク過多痕、ヘッドのガタ(前ブレーキ固定で前後に揺すって確認)

書類・適合・来歴の確認事項

- 購入証明や保証書、取扱説明書、付属スペーサーや小物の有無

- 防犯登録やシリアル番号の控え(譲渡・抹消の手続き含め確認)

- 事故歴・修理歴・再塗装の有無(再塗装は美観向上目的でも、下地のダメージ隠しリスクがゼロではない)

- 前オーナーの使用環境(室内保管/屋外、雨天走行頻度、メンテ周期)

ジオメトリー適合の考え方(失敗を避ける基本)

- メーカー公表のスタック/リーチを確認し、手持ちの自転車やフィッティング値と比較

- サドル高・前後位置、ハンドル落差とリーチの再現可能性(スペーサー残量、ステム長・角度の調整余地)

- 年式によるジオメトリー微差(同モデルでも世代でスタック/リーチが数ミリ変わることがある)

中古チェックの主要ポイントと具体注目点(まとめ表)

| 項目 | 注目ポイント |

|---|---|

| フレーム | クラック、塗装浮き、ヘッド/BBのガタ、ハンガー曲がり |

| 駆動系 | チェーン伸び、スプロケット・チェーンリング摩耗、プーリーのガタ |

| ブレーキ・変速 | シュー残量、ローター歪み(ディスク)、レバータッチ、変速精度 |

| ホイール | 旋回/上下振れ、スポークテンション、ハブ回転とガタ |

| 付属品・書類 | 保証書・購入証明、シリアル、防犯登録、サイズ適合、事故歴の記載 |

追加で見落としがちなリスク

- トルク不足/過多で締結された部位(クランプ潰れやネジ山損傷)

- 内装ホース・ケーブルの擦れ音(配置不良)

- ペダル・BB・ハブの固着や異音(整備工賃が嵩みやすい)

試乗・対面確認の進め方(チェックリスト式)

- 身長・手足長からサイズ候補を絞り、スタック/リーチを数値で照合

- フレーム高応力部とホイールを目視・触診、ヘッド/BBのガタを確認

- 変速全段・制動・片手運転での直進性・ノーハンド時のふらつき有無を確認

- 必要な初期交換部品(チェーン、ケーブル・ホース、タイヤ、バーテープ等)を見積もる

- 書類・シリアル・防犯登録・来歴を確認し、価格に反映

中古は「掘り出し物」だけでなく、整備前提のベース車として賢く選ぶ余地もあります。状態の見極めと適合の検証、そして初期整備費を織り込んだ総額比較まで行えば、コストを抑えつつ安全で満足度の高い1台に出会える可能性が高まります。

どんな人におすすめか目的別に解説

幅広い守備範囲と拡張性を活かし、目的ごとに最適解を明確にすると選びやすくなります。ここでは代表的な使用シーン別に、推奨スペック、調整ポイント、購入後の伸びしろを具体化します。

初めてのカーボンロードを探している方

アルミやクロモリからのステップアップで最初に実感しやすいのは、路面振動のいなし方と巡航時の伸びです。標準構成でも過剰に神経質にならない操縦性に調整されており、立ち上がり加速やコーナーのライン取りで不安を感じにくいバランスです。

推奨は、12速105の機械式を基本に、28 mm前後のタイヤとやや低めの空気圧設定。はじめはスペーサーを残してハンドル高を出し、慣れに応じて落差を段階的に詰めると身体への負担が少なく、フォーム改善も進めやすくなります。

週末のロングライドを快適に走りたい方

長時間の着座でも手首・腰の負担が蓄積しにくいのが持ち味です。28〜30 mmのチューブレスレディタイヤに替え、適正空気圧を少し低めに設定すれば、微振動の減衰とグリップが両立しやすく、平均速度の維持に寄与します。サドルは座面がフラットで幅が合うものに見直し、ステム長・ハンドルリーチの微調整で前後荷重を整えると、肩の疲れも軽減しやすくなります。

将来のカスタムで性能を伸ばしたい方

完成車をベースに段階的な投資で効果が出やすい順序は、ホイール→タイヤ・チューブ(またはチューブレス化)→コックピット(ハンドル・ステム・シートポスト)→ドライブトレインの順です。まずは慣性の大きい回転体を軽く・高剛性にするだけで登坂と加速の体感が変わります。次に空力寄与が高い深めのリムに進むか、軽量リムで登坂寄りに振るか、走るコースの比率に合わせて方向性を定めると無駄がありません。

レース入門(クリテリウム/短距離ロード)を目指す方

クリテでは再加速の鋭さとコーナー進入の安定が勝負どころ。32〜40 mmハイトの軽量ホイールと、25〜28 mmの転がり抵抗が低いタイヤを推奨します。ギア比はフロント50/34Tまたは52/36T、リアは11-30Tを起点に、コースのコーナー密度や風向で歯数を詰めると踏み直しやすくなります。ハンドル幅は肩幅に近い狭めを選ぶと空力面で有利に働きやすく、コーナリング時の上体安定にも好影響です。

ヒルクライム重視の方

軽量化の費用対効果が最も分かりやすい領域です。1.3 kg級のクライミングホイール、軽量チューブ(またはチューブレス軽量タイヤ)、軽いサドルやシートポストで合計500 g〜1 kgの削減を狙えます。ケイデンス維持を重視するならリア30〜34Tまでを確保。踏める区間が長いタイムトライアル系コースでは、やや高いリムハイトで空力の恩恵を受ける選択も機能します。

通勤・街乗り中心でコストを抑えたい方

整備性と日々の扱いやすさを優先するなら、リムブレーキ仕様と耐パンク性能の高いタイヤが有効です。ブレーキシューやワイヤーの交換は工具と基本知識で対応でき、ランニングコストを抑えやすいのが長所です。夜間走行が多い場合は、ハブダイナモ化は難しいため高出力USBライトと確実なマウントを選び、フェンダー互換やサドルバッグの固定方法も先に確認しておくと運用が安定します。

雨天や長い下りでの制動・安定を重視する方

濡れた路面や長大な下りが多い環境ではディスク仕様が堅実です。油圧の制動力とコントロール幅、リムの熱問題からの解放がメリット。パッドはレジン系で静粛・コントロール重視、高温域や泥濘が多いならメタル系で耐フェード性を確保します。ローター径は標準の160/140 mmを起点に、体重やコース難度で前後160 mmも検討に値します。

自分でメンテナンスを学びながら楽しみたい方

構造の理解と工具の導入で車体理解が深まり、パフォーマンスと安全性の両立がしやすくなります。リム仕様はブレーキ周りの作業が直感的で、ホイール脱着もスムーズ。ディスク仕様でも、トルク管理とパッド・ローターの扱いを押さえれば再現性の高い整備が可能です。いずれの仕様でも、トルクレンチ・ケーブルカッター・プレッシャーゲージ(空気圧管理)の3点は早めに用意すると安定します。

体格や可動域に不安がある方(サイズ選定を厳密に行いたい)

サイズ展開が広く、スタック/リーチの数値から適合を絞り込みやすいのが強みです。まずは現状のサドル高・リーチ感(ハンドルまでの距離)を把握し、同等のポジションが取れるかを確認します。首・肩・腰の可動域に制限がある場合は、ステム長や角度、ハンドル幅、フレア形状で負担を緩和できます。スペーサーの残し幅やシートポストのセットバック量も、余裕を持ったサイズを選ぶ基準になります。

用途別の推奨スペック早見表

| 用途/優先軸 | 推奨ブレーキ | 推奨タイヤ幅 | まず効くアップグレード | ギア比の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 初めてのカーボン | どちらでも可 | 28 mm | フィット調整(ステム・サドル) | 50/34T × 11-30T |

| ロングライド快適 | ディスク推奨 | 28–30 mm TL | チューブレス+空気圧最適化 | 50/34T × 11-32T |

| クリテ/短距離レース | ディスク推奨 | 25–28 mm | 軽量中〜高リムホイール | 52/36T × 11-30T |

| ヒルクライム | どちらでも可 | 25–28 mm | 軽量クライムホイール | 50/34T × 11-34T |

| 通勤・街乗り重視 | リム推奨 | 28–32 mm | 耐パンクタイヤ+灯火類 | 50/34T × 11-30T |

| 雨天・長い下り | ディスク推奨 | 28 mm | パッド特性最適化+160 mm前 | 50/34T × 11-32T |

それぞれの目的に対して、最初から完成形を求める必要はありません。適合サイズを軸に安全性と快適性を確保し、走るコースと頻度に合わせて順序立ててアップグレードしていくと、費用対効果を最大化しながら満足度を高められます。